Innenarchitektur für neuen Büro- und Co-Working-Komplex für die Deutsche Energie-Agentur dena in Berlin

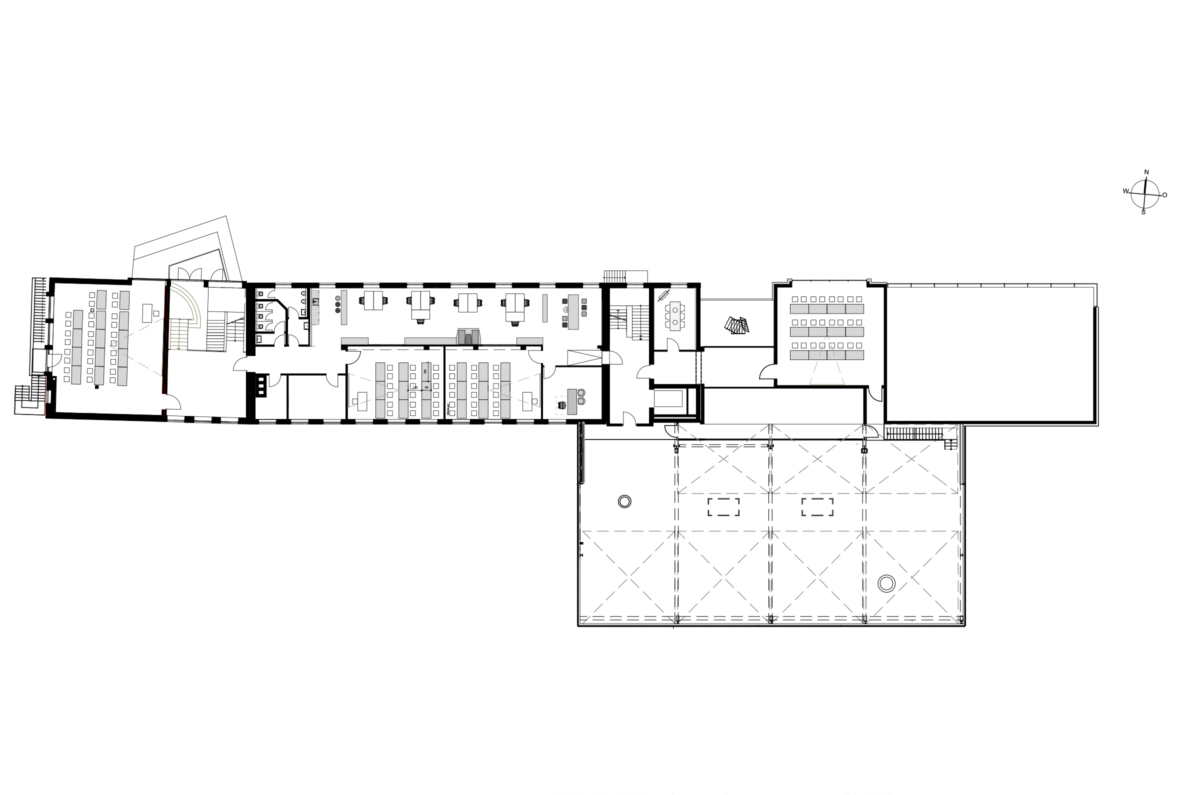

Moderne Büroneugestaltung auf ca. 1100m2 für Lab, Co-Working, Event und Meetingräume

Moderne Büroneugestaltung auf ca. 1100m2 für Lab, Co-Working, Event und Meetingräume

Neue Räume fürs Berliner Büro

Für den Standort von buerohauser Berlin waren wir auf der Suche nach einem Objekt, welches bewusst die enge Beziehung zu unserem Büro in Altensteig verdeutlicht.

Für den Standort von buerohauser Berlin waren wir auf der Suche nach einem Objekt, welches bewusst die enge Beziehung zu unserem Büro in Altensteig verdeutlicht.

Das denkmalgeschützte Rathaus in Trossingen

Modernisierung des Hotels Lindenhof bei Nürnberg

Behutsame Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren des kleinen, feinen Landhotel Lindenhof.

Behutsame Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren des kleinen, feinen Landhotel Lindenhof.

Der neue Campus Schwarzwald in Freudenstadt

Repräsentationsort und Herstellungsbetrieb werden hier vereint: eine Laborhalle in Aluminium, die beachtliche Glasfassade der Konferenzhalle und zukunftsfähige Räume für Studium, Forschung und Campus-Gastronomie.

Repräsentationsort und Herstellungsbetrieb werden hier vereint: eine Laborhalle in Aluminium, die beachtliche Glasfassade der Konferenzhalle und zukunftsfähige Räume für Studium, Forschung und Campus-Gastronomie.

Das neue Rosenplatz-Quartier in Altensteig

Am Rosenplatz in Altensteig sind neue Wohn- und Geschäftshäuser gebaut. Das Konzept von buerohauser überzeugte im Wettbewerb.

Am Rosenplatz in Altensteig sind neue Wohn- und Geschäftshäuser gebaut. Das Konzept von buerohauser überzeugte im Wettbewerb.

Echterdinger Carré wird aufgewertet

Als zentrale, städtebauliche Entwicklung ist das Echterdinger Carré zum neuen Mittelpunkt im Stadtteil Echterdingen geworden.

Als zentrale, städtebauliche Entwicklung ist das Echterdinger Carré zum neuen Mittelpunkt im Stadtteil Echterdingen geworden.

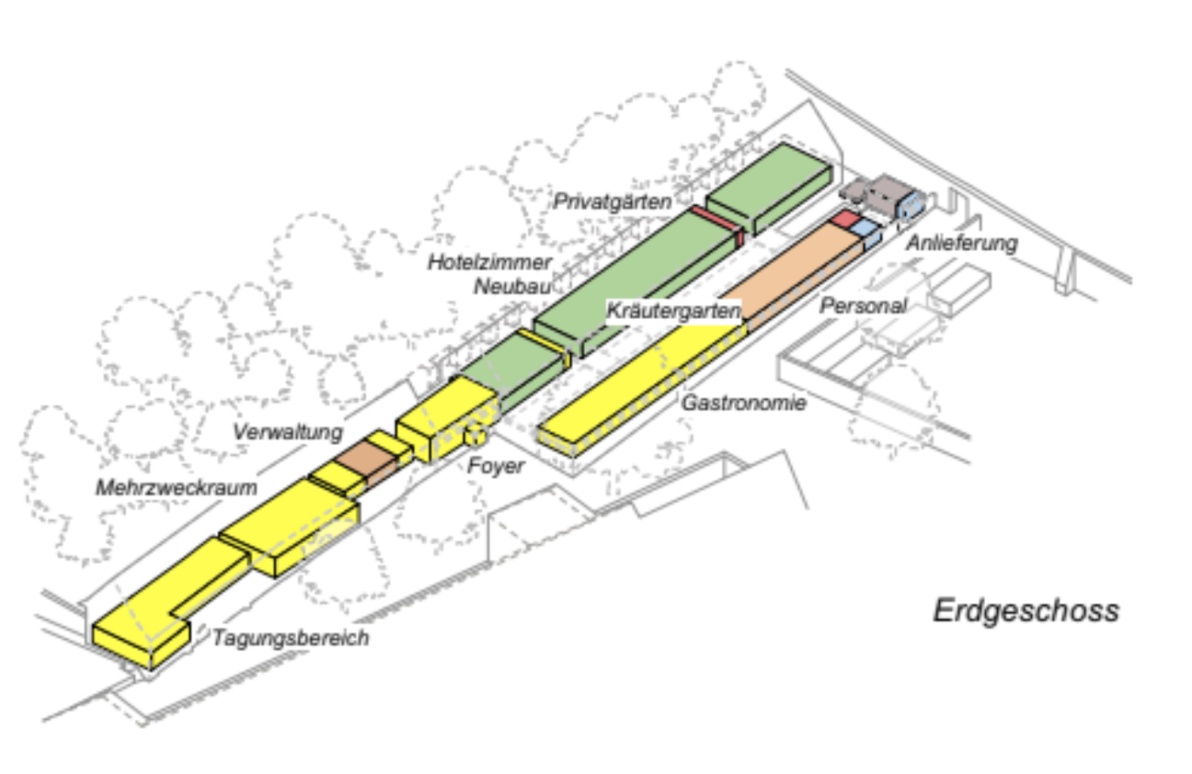

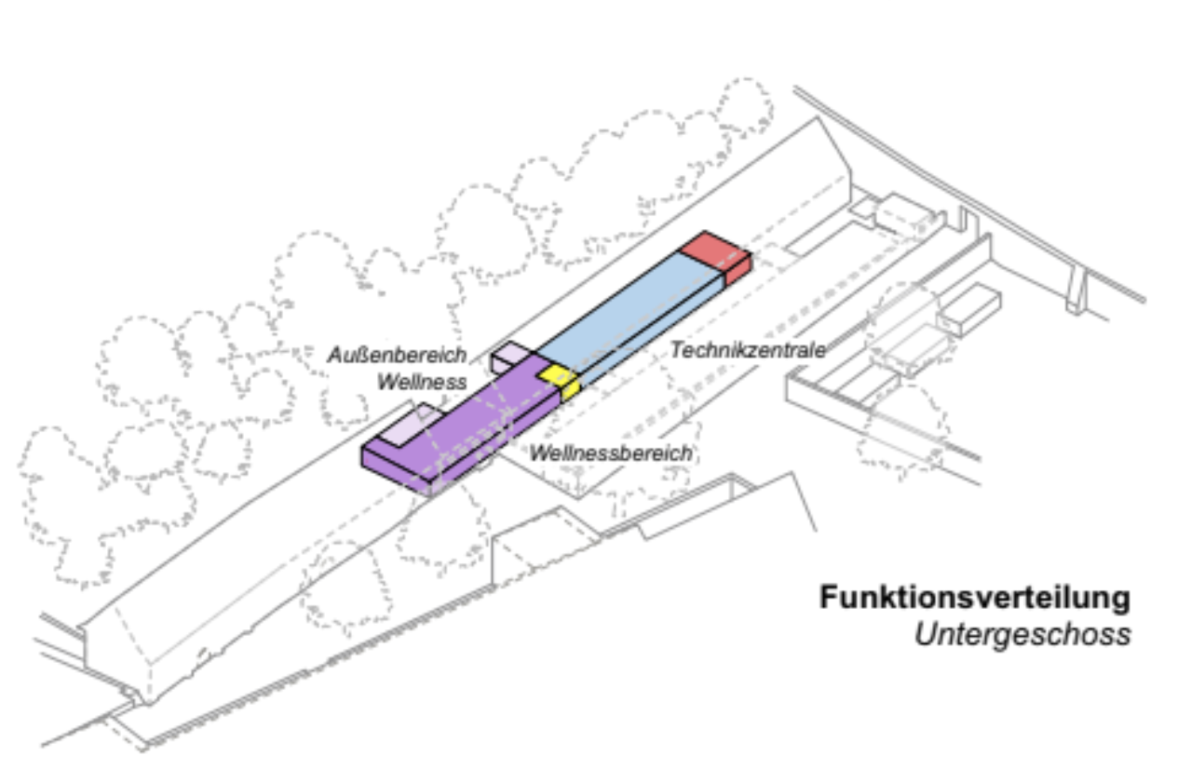

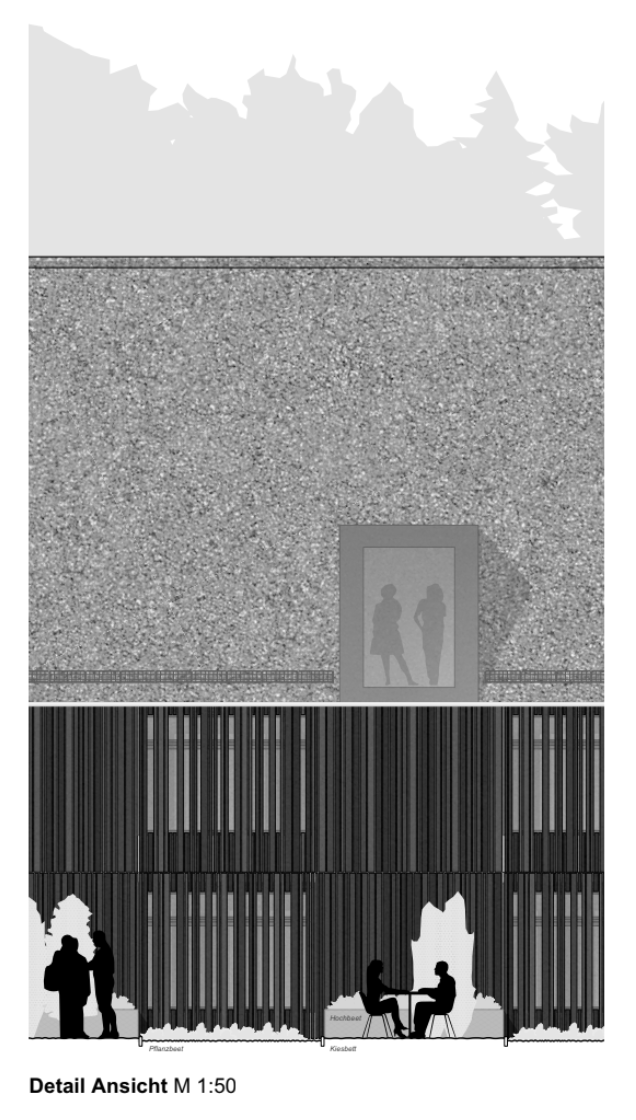

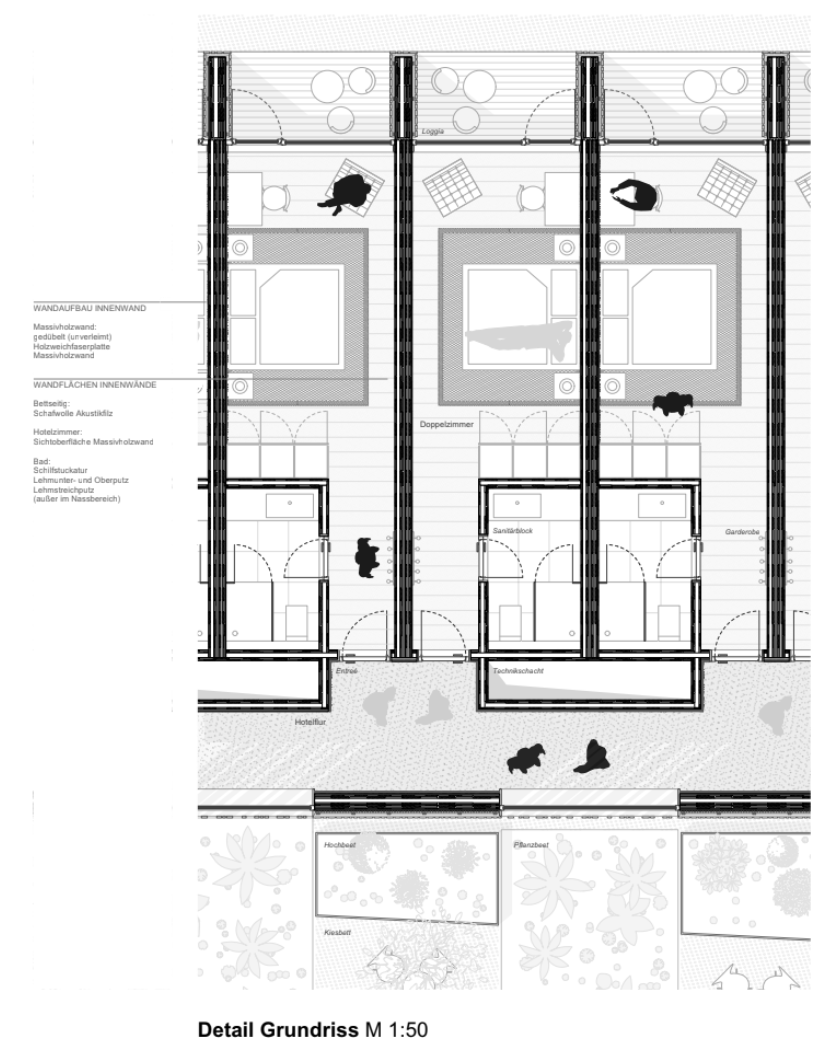

Hotelerweiterung Kloster Eberbach

Neue Besprechungs-Lounge in Wildberg

Verschiedene Nutzungen auf kleinstem Raum: repräsentativer Besprechungsraum, Lounge, Präsentation und Tee-Küche.

Verschiedene Nutzungen auf kleinstem Raum: repräsentativer Besprechungsraum, Lounge, Präsentation und Tee-Küche.

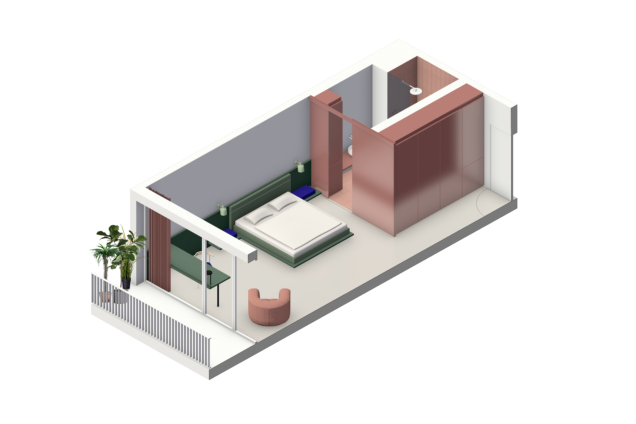

Mohab Spaces – modulares Bauen ist möglich

Hotellobby, Büroraum, Tiny House – die Mohabs stehen als Modular Habitations überall schnell, leicht und modular einsetzbar zur Verfügung.

Hotellobby, Büroraum, Tiny House – die Mohabs stehen als Modular Habitations überall schnell, leicht und modular einsetzbar zur Verfügung.

Idee / Ausgangslage

Für die Deutsche Energie-Agentur dena, die den Auftrag hat, einen Beitrag zum Erreichen der Energiewende zu leisten, haben wir die neuen Büroflächen gestaltet.

In historischem Kontext ist auf drei Geschossen mit 1100 qm ein Ort zum Tüfteln, Forschen und innovativen Austausch entstanden. Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen erproben hier digitale Technologien und organisieren Workshops sowie Events zur Zukunft der Energiewirtschaft.

Gemeinsam mit den Machern des Future Energy Lab haben wir die Fläche in vier Areale unterteilt:

- das 150 qm große Digital Lab im Erdgeschoss mit spezifisch geplanter technischer Ausstattung, in dem bis zu 12 Personen an neuen Ideen experimentieren können

- die flexible Co-Working und Eventfläche im ersten Geschoss, die sich je nach Bedarf schnell umbauen und variabel nutzen lässt

- den Community Bereich mit Café und großem Meetingraum, der auch auch für externe Arbeitsgruppen nutzbar ist

- der Bürobereich, in dem die ca. 15 permanent Mitarbeitenden der Agentur konzentriert arbeiten können

Konzept

Der Hauptaufgabe, optimale Voraussetzungen für Arbeitsgruppen aus Forschung und Entwicklung zu schaffen und gleichzeitig öffentlich sichtbar zu sein, sind wir mit einem multifunktionalen, detailliert durchdachten Gesamtkonzept begegnet.

Die Räume im KPM-Quartier sind eine tolle Grundlage, auf die wir mit unserem Gestaltungsansatz bewusst aufbauen. Das Materialkonzept ist vom Branding des Future Energy Labs inspiriert und spielt mit dem zentralen Farbspektrum als Ergänzung zum Bestand. Die großformatigen Wandgrafiken sind an die Form des Hexagons angelehnt und finden sich als übergeordnetes Merkmal auf allen Geschossen wieder. Die Wandbilder zeigen einen kleinen Ausschnitt des Future Energy Lab Logos. In jeweils jedem Stockwerk wird das gesamte Logo quer durch den ganzen Grundriss gezogen und in einzelnen Räumen wiedergegeben. Auch die Drehung der einzelnen Hexagons wurde in den Räumen separat dargestellt. So entstand in jeden Raum ein andere Farbe und eine andere Winkelanordnung. Im Spiel mit den Maßstäben bilden sie einen Statement-Kontrast sowohl zum Ziegelgewölbe als auch zu der klaren Architektur der oberen Etagen.

Um den baulichen Aufwand so gering wie möglich zu halten, wurden neue Wände nur dort gezogen, wo es unerlässlich war – nämlich im Digital Lab und zur Abtrennung des großen Meeting Raumes, der eine großzügige Akustikverglasung erhielt.

Im Cafébereich kommen eigens entwickelte Tische, Bänke und Hocker zum Einsatz, die zusammen mit den reduzierten Wandleuchten einen flexiblen Bereich für Pausen und informelle Treffen schaffen. Die Formsprache der Möblierung bezieht sich wieder auf das dena Logo.

Wenige, aber gezielt gesetzte Einbauelemente aus lackiertem Birkensperrholz prägen die Räume und deren Wegeführung. Im lichtdurchfluteten Dachgeschoss strukturieren eingestellte Trennwände das dena Büro und bieten Platz für Rückzug sowie Konzentration.

Helle Metallregale, speziell eingefärbte Eurokisten und gepolsterte Sitzmöbel ergänzen die Ausstattung geschossübergreifend und schaffen Inseln, die zum Verweilen einladen.

Im Co-Working Bereich zählt Wandelbarkeit: die Arbeitstische und Bestuhlung sind leicht verräumbar, die Einbauelemente der Arena, Bühne und des Bartresens funktionieren multifunktional. So kann der Raum auch für Präsentationen, Konferenzen und ähnliche Events genutzt werden.

Als wiederkehrendes Element heben schlanke, reduzierte Lichtobjekte die unterschiedlichen Deckenstrukturen der einzelnen Geschosse hervor: gereiht, schräg überlappend oder quer zum Raum wird die jeweilige Situation betont.

Das Gebäude A Bit Mo’ am Kleinen Tiergarten in Berlin Moabit konnte hierbei qualitativ überzeugen. Der fünfgeschossige Backsteinbau von 1896 war zum Einzug bereits umfassend saniert und mit einem modernem Dachgeschoss aufgestockt. Die raumhohe Verglasung sowie die Holzdecke unterstreichen die Verwandtschaft zum Standort in Altensteig und sorgen für eine freundliche Atmosphäre.

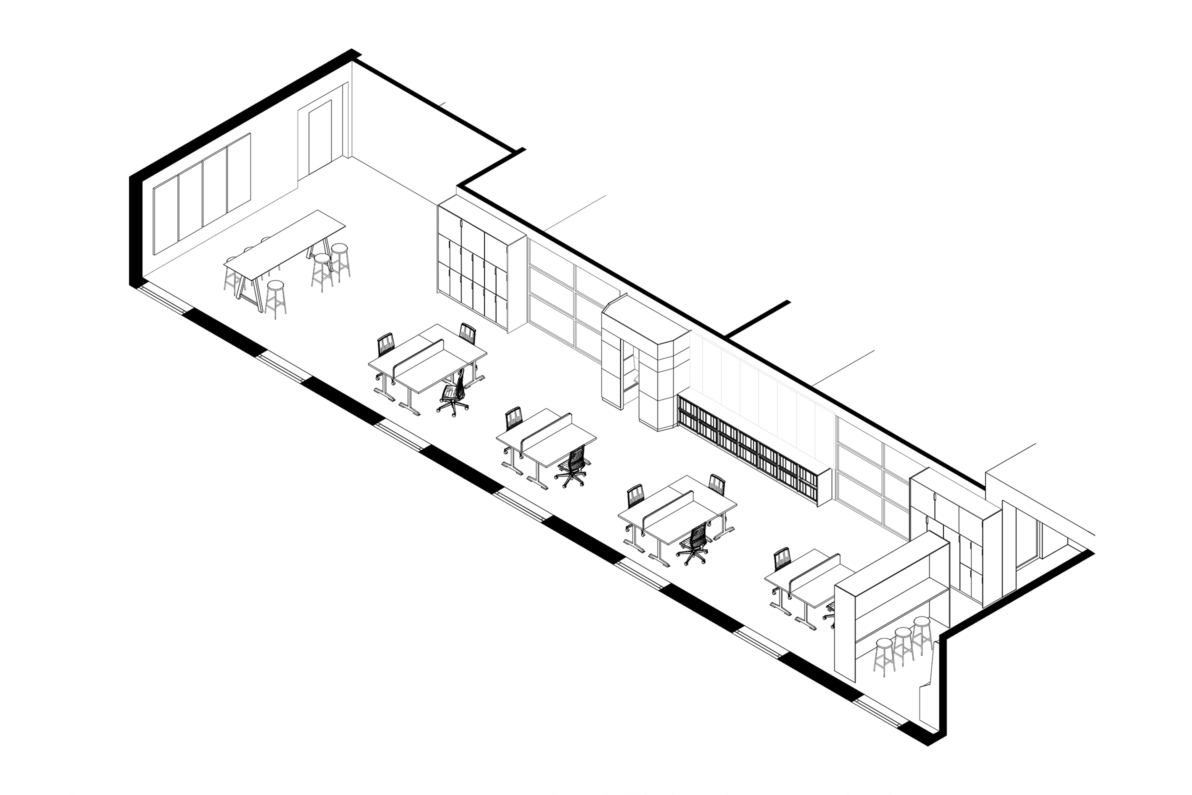

Flexibilität und Agilität standen hierbei im Fokus der Gestaltung.

Kreativität, Kommunikation & Kollaboration

Unterschiedliche Zonen stellen den unterschiedlichen Bedürfnissen und Tätigkeiten der Nutzerdie optimalen Räume zur Verfügung.

Im Arbeitsbereich lassen sich die Tische in der Höhe verstellen, man sitzt auf ergonomischen Stühlen und die Mittelablage lässt sich für eine Besprechung mit in den Meetingraum rollen.

Gegenüber des Arbeitsbereiches befindet sich der Kreations- und Rekreationsbereich. Dieser Bereich lässt sich durch einen schweren Akustikvorhang vom Arbeitsbereich abtrennen. Die maßgefertigte Musterbibliothek bietet Raum für Inspiration und Konversation am vorgelagerten höhenverstellbaren Tisch. Die Sofaecke lädt ein um kurze Meetings abzuhalten oder zu entspannen. Durch die rollbaren Raumtrenner ist es möglich, die beiden Bereiche als großen Workshopbereich zusammenzuschalten.

Materialien & Kontraste

Als Kontrast zum Bestand wurden die Tischlereinbauten aus dem Industriematerial Seekiefer gefertigt, welches zusätzlich weiß gebeizt wurde. Der Akustikvorhang in Filz und verzinktes Stahlblech verdeutlichen hierbei die Verbindung von Architekt zu Industrie & Handwerk. Weitere Akzente bilden rubinrote und hellrot-mellierte Oberflächen des Sofas, Poufs oder Beistelltischen.

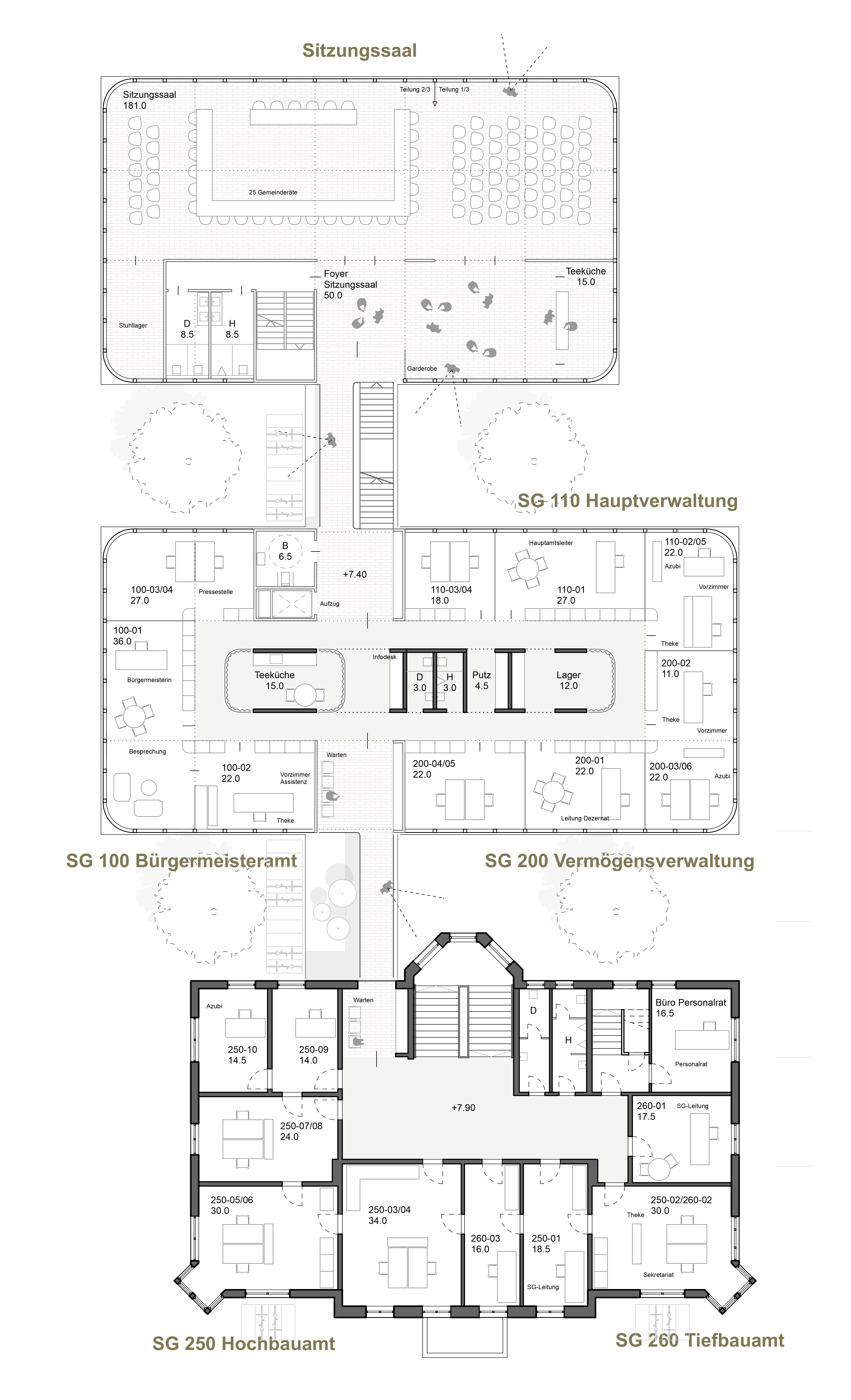

Beim Verhandlungsverfahren mit Lösungsvorschlag für einen Erweiterungsbau mit Sanierung eines historischen Rathauses haben wir den 2. Platz im Wettbewerb belegt.

Aufgabenstellung

Das Rathaus in Trossingen besteht aus zwei Gebäudeteilen: dem historischen Altbau aus dem Jahr 1904 – denkmalgeschützt und Herzstück der Verwaltung – sowie dem Erweiterungsbau aus dem Jahr 1980.

Durch den Zuwachs an Einwohnern und Dienstleistungen ist eine Erweiterung der Verwaltung notwendig. Der Anbau aus dem Jahr 1980 soll rückgebaut werden. An dieser Stelle soll ein neuer Erweiterungsbau mit ca. 75 Arbeitsplätzen sowie einem Sitzungssaal, Besprechungs- und Sozialräumen (Programmfläche ca. 2.800 m²) entstehen, der die ca. 37 Arbeitsplätze im Altbau ergänzt und so die räumlichen Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Verwaltung schafft.

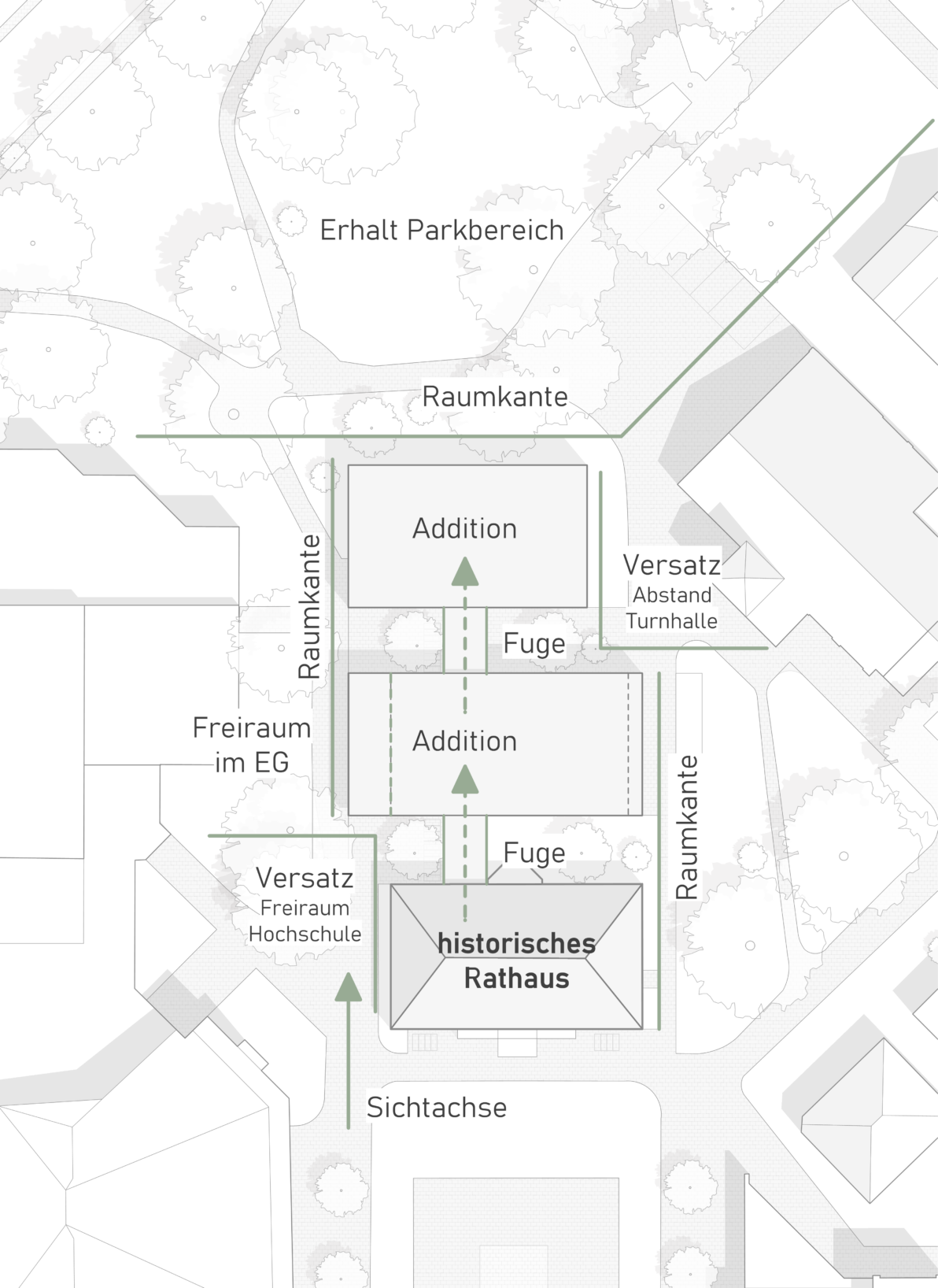

Städtebauliche Einbindung

Die orthogonale Erweiterung ist als gegliederter Baukörper, ohne jegliche Ecken oder Schrägen, parallel hinter dem historischen Rathaus angeordnet und nimmt ungefähr die Länge und Tiefe des bestehenden Rathauses auf.

Die neuen Baukörper mit flachem Dach ordnen sich dem denkmalgeschützten Gebäude unter. Gemeinsam mit der benachbarten Turnhalle und Musikhochschule wird eine räumliche Kante zum Park gebildet. Die angrenzende Frei- und Parkfläche soll möglichst erhalten bleiben.

Die Baukörper stehen in Flucht und Versatz zueinander, als Reaktion auf die angrenzende Bebauung. Schmale, transparente Verbindungen zwischen den Volumen lassen das denkmalgeschützte Rathaus freistehend und erlauben Durchsichten.

Das mittlere Volumen schiebt seitlich hinter dem Rathaus vor und kann vom Platz aus bereits gesehen werden. Die beiden neuen Volumen setzen den Bestand als rhythmisierte und schlicht gehaltene Ergänzung fort und sollen mit angemessener Dimension in Erscheinung treten.

Architektonisches Konzept

Die neue Erweiterung vom historischen Rathaus grenzt sich bewusst vom bisherigen Anbau ab.

Orthogonalität als Kontrast zum verwinkelten Bau aus den 80er-Jahren. Einfache, wiederholende und offene Strukturen über alle Geschosse. Barrierefreie Erreichbarkeit von allen Ebenen und Arbeitsbereichen mit Verzicht auf Halbgeschosse. Einfache Erreichbarkeit und Wegeverbindung für den täglichen Betrieb und Besucher.

Das denkmalgeschützte Rathaus bleibt in seiner Substanz und Raumstruktur erhalten. Der bisherige Übergang zum Anbau aus den 80er-Jahren wird rückgebaut und die Stelle in ihrem ursprünglichen Zustand hergestellt. Stattdessen gibt es in allen drei Geschossen einen Steg als Verbindung zur Erweiterung mit Sicht auf das freigestellte Treppenhaus. Am geplanten Übergang wird am wenigsten Eingriff in die Grundrissstruktur vorgenommen.

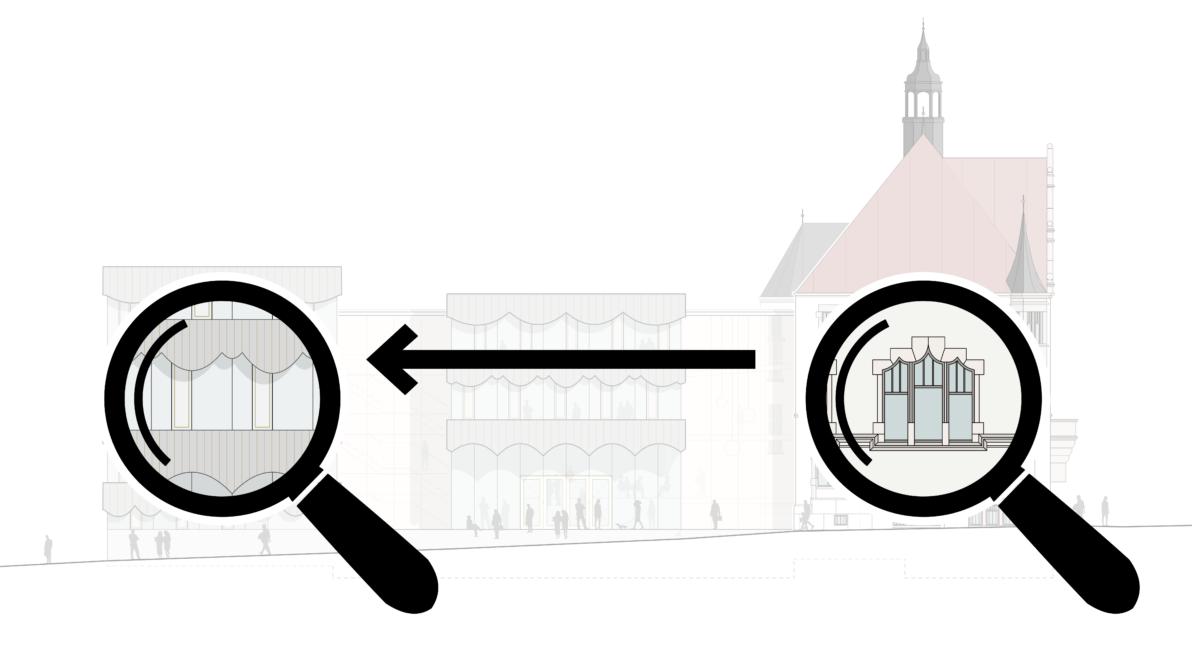

Die Fassaden der Erweiterung werden von verglasten Bändern mit schmalen Fensterflügeln umrahmt. Als bindende Synergie zum denkmalgeschützten Rathaus nehmen die geschlossenen Brüstungen am unteren Abschluss die Formensprache der unterschiedlichen Fensterstürze des Bestands auf.

Konstruktion und Materialität

Die neuen Gebäudeteile werden bis auf das Untergeschoss in vorgefertigter Holzbauweise erstellt. Unter Berücksichtigung technischer Anforderungen, gewünschten Oberflächenqualitäten und der Kostenoptimierung werden unterschiedliche Bauweisen wie Holzrahmenbau oder Massivholzbau kombiniert. Soweit gewünscht, wird auf nachhaltige und zertifizierte Baustoffe gesetzt.

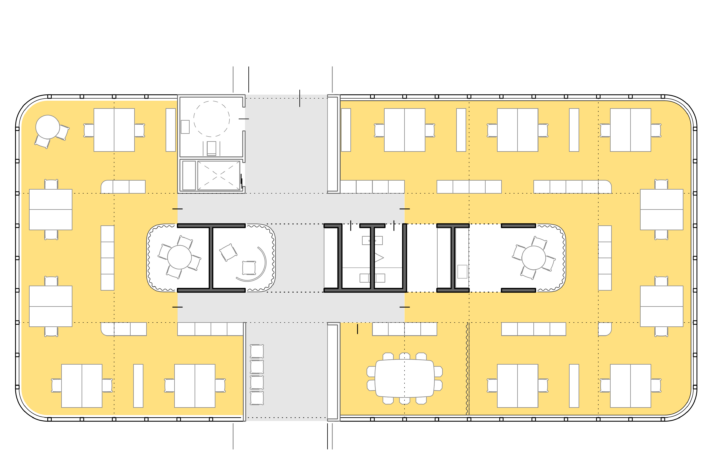

Der Entwurf sieht eine gerasterte Struktur über sämtliche Geschosse vor. Dies vereinfacht nicht nur Statik oder Leitungsführungen, sondern lässt auch frei disponierbare Bürozonen entstehen. Mit einem Raster von 1,25 m bis 1,35 m sind sämtliche Raumeinteilungen und Arbeitswelten realisierbar.

Funktionsbereiche / Innere Organisation

Drei Baukörper mit jeweils vier Geschossen sind in jedem Geschoss miteinander barrierefrei verbunden. Die Flächen sind möglichst neutral gestaltet, sodass die benötigten Büroflächen frei für eine zukunftsfähige Stadtverwaltung eingeteilt werden können.

Die zur Verfügung stehenden Bereiche können in ihrer Gestaltung mit Einzelbüros, Großraumbüros oder dem Thema New Work mit kreativen Funktionen bespielt werden. Die Struktur lässt Änderungswünsche ohne große Eingriffe zu. Durch den Kern im Innern können Bereiche frei definiert und gemäß den Anforderungen auch räumlich abgetrennt werden. Die dienenden Nebenräume sind auf den Geschossen im Kern gleichmäßig verteilt.

Flexible (=dynamische) Arbeitsumgebungen bringen Menschen, Räume und Technologie zusammen und passen sich an Veränderungen in Bezug auf Art, Ort und Zeit der Arbeit an.

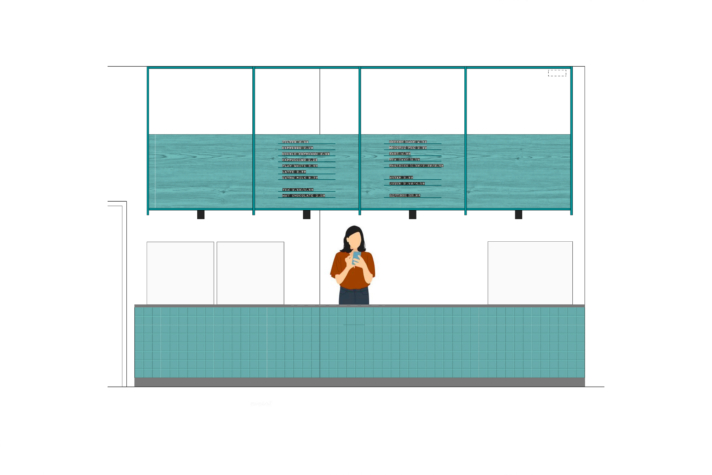

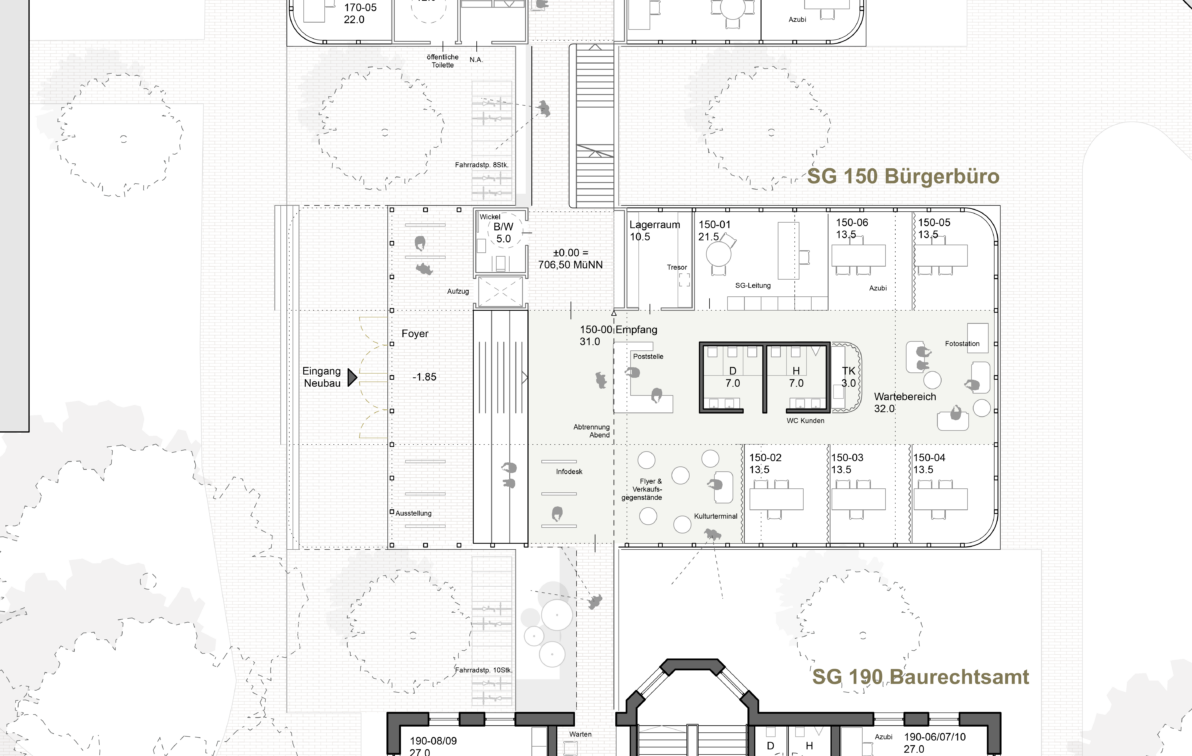

Empfangsbereich

Das Foyer des Gebäudes wurde gestaltet, um eine einladende und funktionale Atmosphäre zu schaffen. Es verfügt über Sitzstufen und einen überhöhten Bereich, der eine interessante räumliche Dynamik schafft. Beim Betreten des Foyers fällt sofort der gut sichtbare Empfangsbereich ins Auge, was eine klare Orientierung für Besucher ermöglicht.

In diesem Foyer wurde besonderes Augenmerk auf die Raumakustik gelegt, um einen angenehmen und ruhigen Wartebereich zu schaffen.

Das Bürgerbüro in diesem Gebäude wurde mit einsehbaren Einzelbüros gestaltet, was für Transparenz und Offenheit steht. Dies ermöglicht den Mitarbeitern, in einer kommunikativen Umgebung zu arbeiten, während gleichzeitig die Privatsphäre gewahrt bleibt.

Erweiterung und Modernisierung

Ein in die Jahre gekommenes Hotel mit Restaurant- und Tagungsbetrieb braucht dringend eine Verjüngungskur, um den eigentlichen Qualitätsstandard wieder zu erreichen und auf dem Markt die kleine, feine Adresse zu stabilisieren.

Ausgangslage

Im Jahr 2017 wurde das Hotel Lindenhof samt Seminarbetrieb und Restaurant vom vorherigen Eigentümer übernommen, welcher den Betrieb altershalber nicht mehr weiterführen konnte. Der Eigentümer seither ist die Nehemiah Gateway Services gGmbH mit Sitz in Nürnberg, welche den Seminar-, Restaurant- und Hotelbetrieb durch die eigene Betreibergesellschaft, der Lindenhof Resort & Events GmbH, weiterführt.

Die über die Jahrzehnte gewachsene Hotelanlage besteht aus 4 Häusern: einem Stammhaus, das um 1850 erbaut und bis 1975 mehrfach erweitert wurde, ein zweites Haus kam 1976 samt Küchenanbau und ein weiteres 1996 hinzu. Das vierte Haus wurde zwischenzeitlich umgebaut.

Seither wurde das Hotel „nur noch betrieben“, aber dennoch liebevoll gepflegt.

Umsetzung und Konzept

Im Zuge von behutsamen Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren wurden bisher alle Seminarräume, der Frühstücksraum, die Hotelhalle mit zukünftiger Hotelbar und Nachtempfang sowie etliche Gästezimmer, Flure und ein Treppenhaus fertiggestellt.

Durch diese Neukonzeptionierung und Umgestaltung des Innenraums wurde über eine Verlagerung des Tagesempfangs nach außen entschieden. Dazu wurden drei Mohabs für den neuen Tagesempfang samt Lounge und Büroeinheit vor dem Hotel installiert, um auf diese Weise „dem Gast entgegenzugehen“.

Der neue Empfangstresen der Tagesrezeption setzt wie die Hotelbar einen Akzent im Raum und greift dabei die Materialität und Formgebung des anderen Tresens auf. Auch die freihängenden LED-Lampen schaffen einen Wiedererkennungswert für den Hotelgast. Der Arbeitsbereich des Hotelpersonals ist dabei ganz auf dessen Bedürfnisse abgestimmt: mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, verstellbaren Fächern und einer Infrarotheizung im Fußbereich. Die Rückwand der Tagesrezeption greift das Bild des hotelprägenden „Lindenbaums“ auf: Die verschiedenen Grüntöne, die beim Blick in die Baumkrone an einem sonnigen Tag entstehen, werden hier abstrahiert dargestellt.

Als weitere Maßnahme ist die Generalsanierung der Hotelküche aus dem Jahr 1976 derzeit in Vorbereitung. Eine Interimsküche stellt in der Zwischenzeit den gastronomischen Hotelbetrieb sicher.

Innenraumgestaltung

Behutsame Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren des kleinen, feinen Landhotels Lindenhof.

Ausgangslage

Der Entschluss, den neuen Hotelempfang durch Mohabs zu realisieren, ermöglicht die Neukonzeption des Gebäudeinneren, besonders von Lobby und Hotelbar. Ein exzellentes Projekt- und Kostenmanagement ermöglicht die Neugestaltung der Seminarräume, des Frühstücksraumes sowie etlicher Gästezimmer, Flure und ein Treppenhaus im fortlaufenden Hotelbetrieb.

Umsetzung

Hotelbar und Lobby

Der Raum verbindet verschiedene Hotelbereiche miteinander: Er ist sowohl Empfangs- und Aufenthaltsbereich als auch Durchgangsbereich zum Frühstücksraum und zu mehreren Gästezimmern. Zugleich sollte hier eine Hotelbar, kombiniert mit einer Nachtrezeption, entstehen.

Das neue Gestaltungskonzept beruhigt diesen Raumbereich und ordnet die unterschiedlichen Funktionen. Vorhandene Raumelemente wie z. B. die raumprägende Deckenpaneele, die den regionalen Bezug widerspiegelt, oder verzierte Wandverkleidungen aus Holz wurden mit ihrer Farbgebung in das neue, übergreifende Farb- und Materialkonzept eingebunden. Die gestalterisch reduzierte Hotelbar wirkt dabei mit ihrer homogenen, dunkelgrünen Farbgebung skulptural, setzt bewusst einen Akzent im Raum und verbindet die beiden Funktionsbereiche „Bar“ und „Nachtempfang“.

Ein neu geschaffener Wanddurchbruch ermöglicht es dem Mitarbeiter, beide Arbeitsplätze schnell zu erreichen. Eine hinterleuchtete Strukturglaswand fokussiert den Blick auf das Getränkeangebot. Indirekte Beleuchtung, dimmbare Leuchten und verspiegelte LED-Lampen schaffen eine Atmosphäre, die sowohl bei Tag als auch am Abend wirkt. Die Lounge-Sessel stammen aus der gleichen Möbelserie wie die Bestuhlung im Frühstücksraum und schaffen eine gestalterische Klammer zwischen den benachbarten Räumen.

Frühstücksraum

Basierend auf der Corporate Identity des Hotels Lindenhof wurde ein raumübergreifendes Farb- und Materialkonzept entwickelt. Verschiedene Grüntöne und Möbelelemente aus Eiche greifen dabei zugleich den regionalen Bezug auf. Die vorhandene, vormals dunkelbraune Wandverkleidung des Frühstücksraums wurde darauf abgestimmt in einem hellen Farbton gestrichen, was den Raum beruhigt und insgesamt aufhellt. Ein neuer Bodenbelag schafft einen Gegenpol zu der den Raum prägenden Holzdecke aus den 1970er Jahren, die durch die neue Gestaltung nun erst zur Geltung kommt. Ein individuell geplantes, modulares Buffetmöbel ergänzt die Ausstattung und kann sowohl für das tägliche Frühstücksbuffet als auch für Events als Frontcooking-Station genutzt werden. Die neue Bestuhlung ist gemäß des neuen, reduzierten Farbkonzeptes ausgewählt und lockert dieses durch die verschiedenen Stoffbezüge optisch auf.

Hotelzimmer

Die Gästezimmer wurden ebenfalls auf das übergreifende Farb- und Materialkonzept abgestimmt gestaltet. Die Farbgebung der Wände schafft eine besondere, hochwertige Atmosphäre, die durch eine indirekte Beleuchtung des Bettrückens und einzelne, bewusst platzierte Steh-, Tisch und Wandleuchten ergänzt wird. Einzelne Raumelemente wie die Eiche-Vollholz-Schreibtischplatte oder die individuell gepolsterten Rückenkissen geben den Zimmern eine wohnliche Aufenthaltsqualität. Die Boxspringbetten können sowohl als Doppelbett als auch als Einzelbetten gestellt werden – eine verdeckt angebrachte Halte- und Schiebeleiste am Bettrücken unterstützt die Änderung der Bettenpositionen. Die Nachttische und Leseleuchten ziehen dabei als lose Möblierung mit um, die Elektroinstallationen sind für beide Konfigurationen vorbereitet.

Die vorhandenen Bäder erhielten budgetbedingt lediglich ein „Facelift“: Neue Duschvorhänge im Farbkonzept und ein dunkelgrüner Deckenanstrich setzen einen modernen, passenden Akzent zu den vorhandenen Fliesen. Die Sanitärobjekte wurden im Zuge der Umbaumaßnahmen dabei auch ersetzt. Ein neuer, hochformatiger Spiegel schenkt den Bädern dabei mehr optische Größe.

Ergebnis

Die Resonanz bei Gästen und dem Personal über die bereits sichtbaren Veränderungen ist sehr positiv – wie auch die Spannung, was als Nächstes fertig und damit schön wird.

Herausforderungen

Kund*innenwünsche

Die Kund*innen setzen sich bei dieser Hochschule aus vier Parteien zusammen: dem Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e. V., dem Centrum für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit Schwarzwald gGmbH, die Stadt Freudenstadt als Betreiber des Gebäudes und die Kreissparkasse als Investorin und offizieller Bauherr. Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins sind größtenteils selbst Inhaber*innen regionaler, kleiner und mittelständischer Unternehmen im Bereich produzierende Industrie. Hier besteht das Interesse, die Zukunft der Wirtschaftsregion zu sichern, indem vor Ort qualifizierte Mitarbeiter*innen ausgebildet werden.

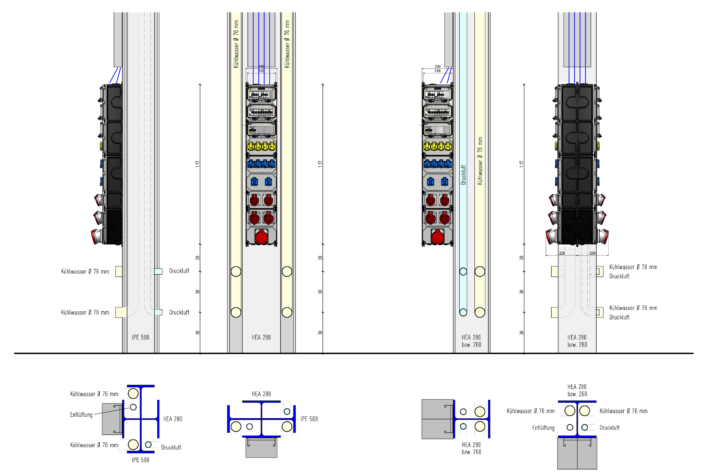

Ein Produktionslabor, ein Maker-Lab und ein E-Lab werden in der neuen Hochschule bereitgestellt

Das Produktionslabor bietet Raum für Forschung und Entwicklung mit Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit im (Sonder-)Maschinenbau. Das Maker-Lab ermöglicht die Anfertigung von Prototypen oder sogenannten Demonstratoren, wo man z. B. auch „digitale Zwillinge“ programmieren kann. Im E-Lab können Datenmessungen durchgeführt werden oder es werden Mikro-Controller programmiert.

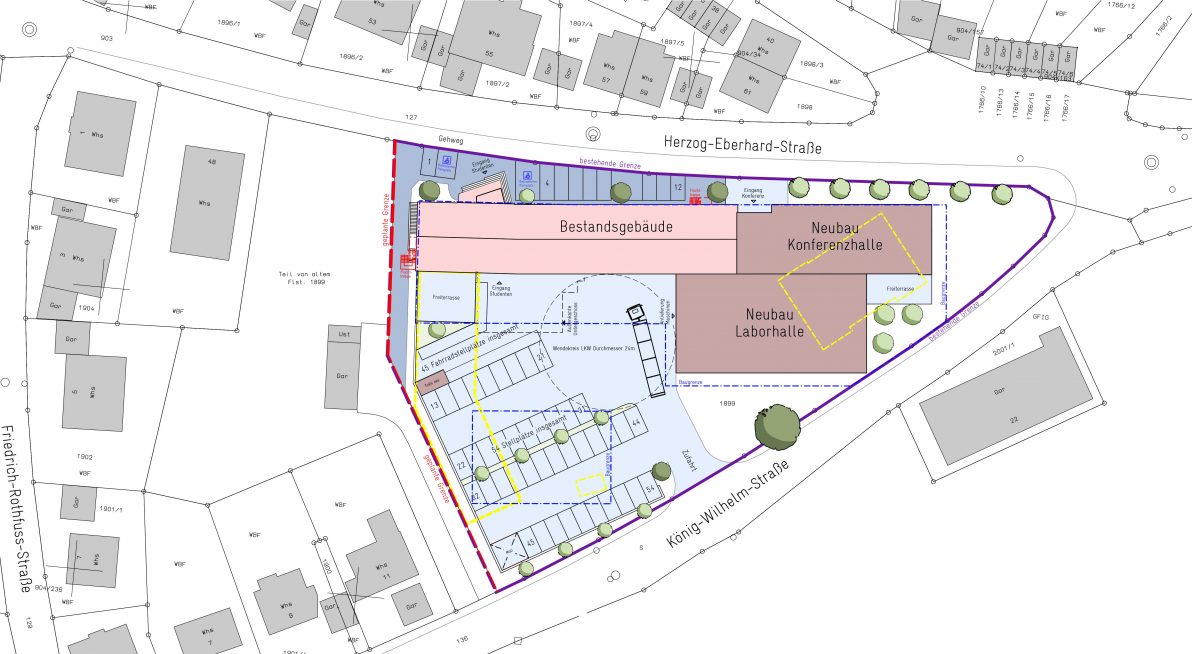

Die Stadt Freudenstadt als zweite Partei ist zum einen Betreiberin des Gebäudes und stellt dies dem Campus zur Verfügung und möchte zum anderen Teile der Hochschule für repräsentative Anlässe nutzen können. Die Stadt hatte bereits einen Entwurf erarbeitet und vorgelegt, der als Ausgangspunkt für die weiteren Planungs- und Ausführungsphasen diente.

Die Detailplanung, die Entscheidungsgrundlagen für die gesamte technische Ausstattung und die Innenarchitektur für z. B. Cafeteria, Co-Working-Spaces und Konferenzräume wurden durch uns konzipiert und realisiert.

Das gemeinsame Ziel des Projektes war, sowohl den industriellen Teil (Maker-Lab/Laborhalle/E-Lab) mit dem repräsentativen Teil (Foyer und Konferenzraum) auf ansprechende Art und Weise zu verbinden als auch alle Räume mit entsprechender Seminar- und Forschungstechnik auszustatten.

Die Außenanlagen sollten ebenfalls neu hergerichtet werden. Es sollen 45 Parkplätze und zwei Elektroladestationen für E-Fahrzeuge geschaffen werden, dazu ein Außenbereich für den Konferenzraum, der für unterschiedlichste Nutzungen zur Verfügung stehen soll, sowie ein weiterer Außenbereich mit Sitzgelegenheiten für die Cafeteria.

Gelände und Umfeld

Der Baugrund liegt in einer ehemaligen Talsenke, die in diesem Bereich 6 m hoch mit Material aus den Bahnarbeiten aufgefüllt wurde und somit besondere Anforderungen an die Gründung stellte. Die Herausforderung, das Gelände bebaubar zu machen, erforderte die Zusammenarbeit mit einer Spezialfirma für Tiefbau.

106 duktile Gusspfähle, um den hohen Verkehrslasten standzuhalten

Die Pfeiler verzahnen sich durch ein besonderes Betonierverfahren mit dem aufgeschütteten Material und sind bis zu sechs Meter tief in die Erde eingelassen. Aufbauend darauf entstehen Laborhalle, Foyer und Konferenzhalle.

Zuvor musste hierfür ein ehemaliges Hotel, das zwischenzeitlich als Schule genutzt wurde, abgerissen werden. Des Weiteren wurden Teile eines Gebäudes, das früher von einem Energieanbieter genutzt wurde, abgebrochen. Der größere Teil blieb jedoch erhalten und konnte umgebaut werden: Hier finden sowohl Seminar- und Büroräume als auch Cafeteria und Bibliothek Platz.

Die buerohauser Expert*innen und die Bauherren

Ein solch großes Projekt mit mehreren Parteien auf Kund*innenseite, den Fachplaner*innen und weiteren Spezialfirmen erfordert eine exzellente Projektkoordination und Kommunikation.

Unser Management-Team hat unsere Expert*innen aus (Innen-)Architektur, Statik und unsere Ingenieur*innen mit allen weiteren Beteiligten durch häufige und regelmäßige Abstimmungsrunden zusammengebracht.

Aufkommende Probleme wurden hier gezielt angesprochen, gemeinsam konnten Lösungen erarbeitet und Entscheidungen getroffen werden. Flexibilität und aktives Nachfragen bei Unklarheiten sind Grundsätze unseres Arbeitens. Die frühzeitige Einbeziehung und Abstimmung mit Fachingenieur*innen nicht nur im Bereich Elektro und Heizung, Lüftung, Sanitär, sondern auch in weiteren wie Tiefbau, Akustik, Bauphysik und Glasstatik sind ebenfalls wichtige Bestandteile unserer Arbeit an diesem Projekt.

Lösungen

Glas, Metall und Beton: Die Fassadengestaltung zwischen Statik und Ästhetik

Fassade, Gebäudehülle, Außenhaut – das Äußere eines Gebäudes ist in der Lage, viel über das Innenleben zu erzählen. Für diese Hochschule sollte der Neubau vereint Transparenz, Zeitgeist und Ingenieurskunst ausstrahlen: Der Entwurf, auf den unsere Arbeit aufsetzt, sieht eine Glasfassade für den Neubau mit Konferenzhalle und Foyer vor, die Einsichten und Transparenz schafft.

Fassaden sind dann gut, wenn Ästhetik, Funktion und Umfeld zusammenspielen.

Zitat von Andreas Bürker,

Architekt

Um diese Transparenz der Glasfassade im Eingangsbereich mit einem an diesem Standort notwendigen Vordach nicht zu stören, wurde ein filigranes Vordach aus Glas realisiert. Als besondere Herausforderung mussten hierfür die deutlich erhöhten Schneelasten einkalkuliert werden.

So wurde von uns zusammen mit den Spezialist*innen der Glasstatik eine elegante Lösung erarbeitet: Die im Aufhängepunkt des Vordachs ankommenden Lasten wurden über dünne Stahlseile über 4 bis 5 m Höhe nach oben in einen massiven Sturz umgeleitet.

Für die Laborhalle hatten wir eine sehr repräsentativ wirkende Fassade aus verzinkten Stahlblechpaneelen geplant. Aus Kostengründen wurde diese Idee aber verworfen und ein neuer günstigerer Vorschlag einer Sandwichpaneelfassade an uns herangetragen. Nach einer gemeinsamen Recherche mit den Bauherren kamen wir zu dem Entschluss, dass ein weiterer Vorschlag von uns gewünscht wird, der die beiden Faktoren Repräsentation und Kosten im Blick behält. Die Laborhalle wurde schlussendlich mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Metallfassade verkleidet. Wir haben uns für Aluminium in drei verschiedenen Dunkeltönen entschieden. Je nach Perspektive ergibt sich so ein ständig wechselndes Bild.

Die Fassade des Bestandsgebäudes wurde komplett saniert und, wo nicht vorhanden, mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen.

Ästhetische Lösungen schaffen eine Verbindung von Industriellem mit Repräsentativem

Dieses Gebäude hat zwei Aufgaben: Es muss sowohl Repräsentationsort als auch Werkstätte sein. Nicht nur die Fassade und der Eingangsbereich, sondern auch der Konferenzraum und die Laborhalle können gleichzeitig alle Anforderungen aus ästhetischer und technischer Sicht vereinen.

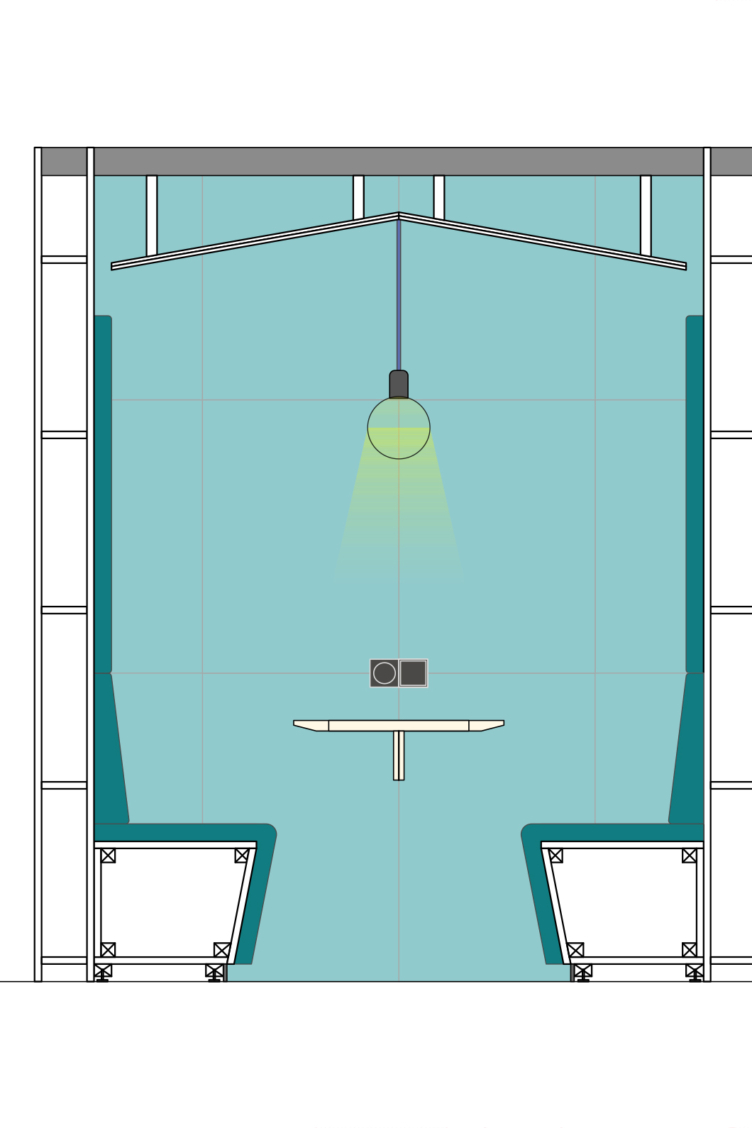

Der vorgegebene Entwurf ließ uns Spielraum für die Innenraumgestaltung: Details und Ausstattung konnten daher von uns vorgeschlagen und realisiert werden. Für das Foyer haben wir individuell ein Lichtobjekt entwickelt und herstellen lassen. Die wiederkehrende, ortsbezogene Grundfarbe Petrol wird aufgegriffen. Das Lichtobjekt ist für Besucher*innen und täglich Ein- und Ausgehende ein Blickfang.

Um die Projektionswand im Konferenzraum zu installieren, haben wir intensiv mit einem Trockenbauhersteller und den Expert*innen der Bauphysik zur Gewährleistung einer guten Akustik im Raum zusammengearbeitet. Die Medientechnik und Lichtanschlüsse sollten so eingerichtet werden, dass sie nicht sichtbar sind. Die Leuchten wurden direkt in die Decke integriert. Bei einer Deckenhöhe von 5,85 Metern wollten wir, dass die Akustik im Raum gut funktioniert: Im Mittelbereich muss sie durchlässig sein und in den Randbereichen absorbierend wirken. Die große Projektionswand wurde mit der Decke verbunden: Ein skulpturales Element entstand.

Da die Hochschule im Nordschwarzwald liegt, war es uns wichtig, Holz zu verwenden, das aus dem Umland stammt, hier Weißtanne. So erzeugen wir einen direkten Bezug zum Ort, der dadurch weiter repräsentativ wirkt. Bei der Wandverkleidung haben wir besonders darauf geachtet, dass das Fugenbild aufeinander abgestimmt ist.

In der Laborhalle werden Versuchsaufbauten für Messungen und Testläufe durchgeführt. Labortische bieten alle wichtigen und relevanten Anschlüsse und Versorgungsleitungen dafür. Wir haben uns innerhalb unserer Recherche mit Maker-Labs viele Laborhallen angeschaut. Dadurch, dass auf diesem Teil des Baugrunds keine Unterkellerung möglich ist, konnten die Anschlussleitungen nicht wie sonst üblich vom Fußboden aus verlegt werden.

Co-Working und Wohlfühlen am Arbeitsplatz: Schallreduzierung und Konzentration

Offene Arbeitsräume liegen im Trend. Flexibles Austauschen von Ideen oder schnelles Abstimmen sind Möglichkeiten, die auch die Hochschule ihren Studierenden bieten möchte. Um dies zu erreichen, sind besondere akustische Rahmenbedingungen Voraussetzung, um die anderen Studierenden nicht in ihrer Konzentration zu stören.

Die Hochschule verfügt für das Austauschen von Ideen und Forschungsergebnissen über eine Cafeteria im Erdgeschoss und einen Co-Working-Space im 1. und 2. Obergeschoss. Beide befinden sich im Bestandsgebäude.

Unser Ziel: Den Gebäudecharakter prägen und identitätsstiftend erhalten

Der petrolfarbene Deckenkran oder der gelb-schwarz markierte Stützpfeiler sowie die wieder freigelegte Rippendecke im Obergeschoss gehören hier dazu. Wir haben uns von diesen Elementen inspirieren lassen und sie in die Innenraumgestaltung integriert. Die Räume erhalten damit Teile ihres originalen industriellen Charakters zurück.

Die Cafeteria als Ort für Austausch und Entspannung

In Zusammenarbeit mit unseren Experten des Tischlerhandwerks haben wir Lösungen geschaffen, die Cafeteria in unterschiedliche Zonen einzuteilen: Parallel arbeiten und entspannen wird so realisierbar. Schallschluckende, abgehängte Deckensegel und ein Regal als Raumtrenner tragen dazu bei. Die Cafeteria wird so den spezifischen Anforderungen des Campus-Umfelds gerecht.

Der Co-Working-Space im Obergeschoss bietet neben Arbeiten auch Gelegenheiten zur Kollaboration

Flexible Möbel, flexible Wände, Einbauregale, Spinde, Garderoben wie auch Besprechungstische, -podeste und -boxen lassen es zu, dass sich die Studierenden je nach Aufgabe die ideale Raumsituation selbst aussuchen oder schaffen können. Wir haben ein schallabsorbierendes Sitzelement integriert, das genutzt werden kann, um schnell und unkompliziert Abstimmungen durchführen zu können. In die vorhandene Rippendecke aus Stahlbeton wurden schallschluckende Platten eingehängt.

Ergebnisse

Presseberichte

md Interior | Design | Architecture 21.06.2021

Ein modernes Ensemble bestehend aus 23 Wohnungen mit Tiefgarage verleiht dem Stadtquartier am Fuße der Altstadt ein neues Gesicht.

Idee / Ausgangslage

Nach dem Abbruch des evangelischen Gemeindehauses hatte die Stadt Altensteig das 1.400 qm große Gelände in der Rosenstraße von der Kirche erworben und einen Wettbewerb über mögliche bauliche Nutzungen und deren architektonische Umsetzung ausgeschrieben. Eine besondere Chance stellte die Möglichkeit dar, das historische Gasthaus „Zur Rose“ in die Neugestaltung mit einzubeziehen: Die Eigentümer erklärten sich bereit, das alte Gebäude abzureißen und den Neubau im Rahmen einer gemeinsamen Platzgestaltung vorzunehmen. Aus dem Wettbewerb ging das Konzept von buerohauser als Sieger hervor. Die angegliederten öffentlichen Nutzungen der „Rose“, das Wohn- und Gewerbehaus, sowie die ansässige Bank, beleben den neu entstehenden Rosenplatz und verleihen so der Stadtmitte von Altensteig ein neues Gesicht.

Konzept

Zusammen mit der Stadt und den Eigentümern des früheren Gasthauses “Zur Rose” wurde die Neubelebung des Platzes geplant.

Wir von buerohauser verantworteten hier als Generalplaner die Entwicklung des Ausgestaltung der Gebäude mit Freiräumen. Wichtig war uns als Generalplaner dabei an diesem exponierten Platz architektonische Bezüge in die gebaute Umgebung zu schaffen. Denn so wird es möglich, das Neue mit dem Gebauten und Vorhandenen zu verknüpfen, ohne das Vorhandene zu kopieren.

Umsetzung

Umgesetzt sind drei giebelständige, also mit dem Giebel zur Rosenstraße hin ausgerichteten, Baukörper.

Der Baukörper besteht aus einem Wohngebäude mit Gewerbe im Erdgeschoss an der Ecke Bädergäßchen / Rosenstraße sowie im rückwärtigen Bereich aus zwei mehrgeschossigen Wohngebäuden, die durch unterschiedlich angelegten Größen der Grundrisse eine barrierefreie, generationsübergreifende Nutzung zulassen. Zwischen den Gebäuden spannt sich ein kleiner geschützter Innenhof auf, der soziale Begegnung ermöglicht.

Insgesamt sind 23 neue Wohnungen und eine Gewerbeeinheit entstanden, die alle barrierefrei erreichbar sind. Unter dem Wohngebäude liegt eine Tiefgarage mit 16 Stellplätzen, welche stadträumlich günstig, an der abgewandten Seite, neben der „Rose“ erschlossen wird. Das nachhaltige Energiekonzept sieht für die Gesamtanlage vor, dass die Heizenergie aus der städtischen Nahwärmeversorgung genutzt wird.

Städtebauliche Bezüge

Als Generalplaner haben wir entschieden, dass das neue Gesicht dieses Stadtmittelpunktes, bisher geprägt durch den Neubau der ansässigen Bank, nun mit dem Neubau der Gastronomie Rose und unser barrierefreies, Mehrgenerationen-Wohnen mit daran angeschlossener Gewerbeeinheit Bädergäßchen weiter aufgewertet werden soll.

Die neu entstehenden Nutzungen sorgen zudem für eine Belebung des Rosenplatzes. Es entsteht eine interessanten Platzfolge vom neu gestalteten Marktplatz über den neuen Rosenplatz zum offenen dennoch geschützten Innenhof. Unsere Gebäude schließen sich dabei qualitativ an die Wertigkeit der bereits existierenden Gebäude am Platz an, nutzen aber die Stadtbildformen der Altstadt: als giebelständige Häuser. Dabei geht es uns um die ganzheitliche integrative Ausformulierung und um die Übersetzung von Architektur auf die neue Szenerie.

Das Eckgebäude, das Gewerbe und Wohnen vereint, markiert als „Torsituation“ den Aufgang in die obere Altstadt. So wird die Verbindung zwischen dem unteren zum oberen Stadtteil gestärkt.

Zum Fluss hin plant die Stadt in Zukunft eine Aufweitung des Rosenplatzes mit Abtreppung zum Flussufer. Unsere beiden neuen giebelständigen Baukörper rahmen und fassen so diesen Platz.

Die Eigentümer der “Rose” planen den Neubau des Gebäudes, das auch ein Bistro beherbergen soll, selbst – unter der Berücksichtigung der vorher gemeinsamen Entscheidungen zum Platz. Zu Grunde lag dabei die gemeinsame Steuerung der Grundrisse, Formen und der Rahmenbedingungen. Eine starke Partnerschaftlichkeit und Teamarbeit mit dem anderem Architekturbüro bewirken, dass der Gesamteindruck des neuen Platzes harmonisch und wie aus einem Guß wirkt, aber jedes Büro die eigenen Verantwortungen behält.

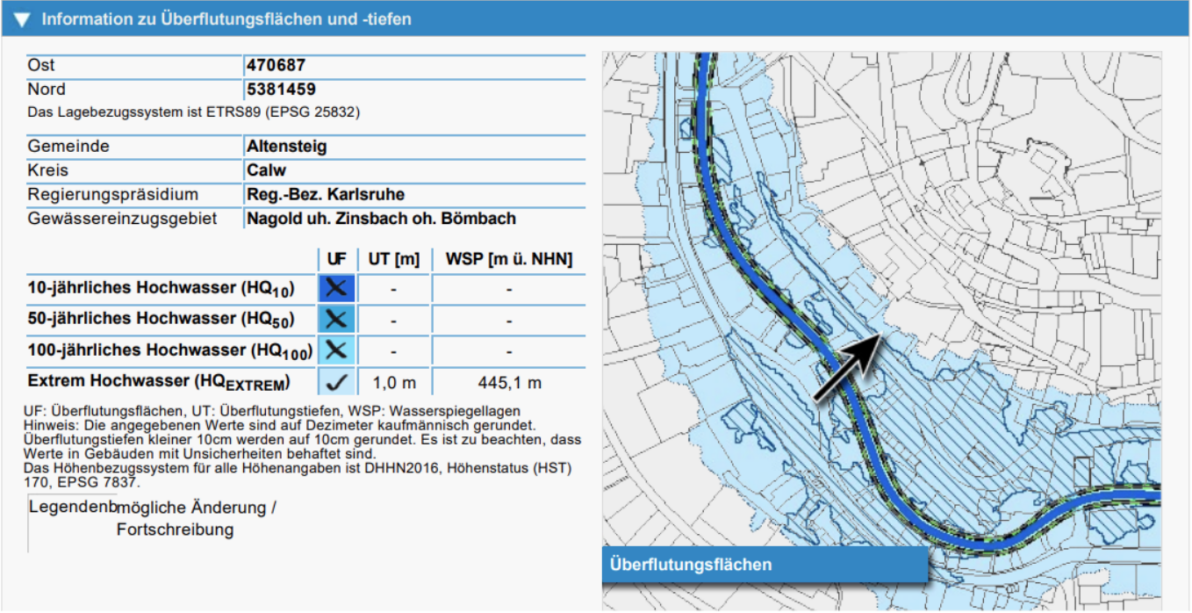

Hochwassergebiet

Die Gebäude stehen im Hochwasserrisikogebiet, daher wurden einige Maßnahmen getroffen:

- Die Zufahrt zur Tiefgarage wurde über den Gehweg erhöht ausgebildet.

- Vor der Abfahrt zur Tiefgarage wurde eine mobile Hochwasserschutzwand aus Aluminium ausgeführt, deren Segmente jederzeit einsatzbereit sind.

- Vor dem Sektionaltor vor Tiefgarage wurde eine große dimensionierte Wasserrinne eingebaut, um durch sickerndes Wasser vor dem Rolltor abfangen zu können.

- In der Tiefgarage ist eine leistungsfähige Wasserrinne eingebaut, die bis dahin anfallendes Wasser aufnimmt.

- Weiterhin wurde eine Hebeanlage installiert, die im Extremfall anfallendes Wasser über die Rückstauebene in die Kanalisation pumpt. Die technischen Komponenten wurden mit Signaleinrichtungen eingerichtet, die den möglichen Ausfall der Geräte sichtbar und hörbar machen, damit im Notfall diese schnell wieder in Betrieb genommen werden können.

- Die Rückstauebene ist mit einer Rückstauklappe gesichert.

- Das an der Straße gelegene Haus “Gewerbe-Wohnen” ist nicht unterkellert und das Erdgeschoss Niveau liegt deutlich über dem im Hochwasserfall wasserführenden Straßenniveau.

- Die Gebäude sind an die Nahwärme angeschlossen, weswegen es auf dem Niveau der Tiefgarage eine wasserunempfindliche Übergabestation gibt.

- Die Bauweise des Gebäudes “Gewerbe-Wohnen” ist im Erdgeschoss im massiven Beton als “Weiße Wanne” ausgebildet.

- Sämtliche Freiflächen wurden im Gefälle ausgebildet und mit reichlich Hof-Töpfen und Leitungen zur Ableitung des Oberflächenwassers ausgestattet.

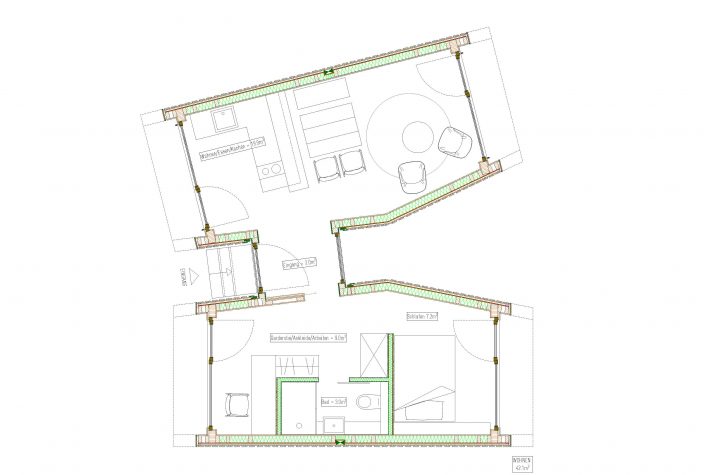

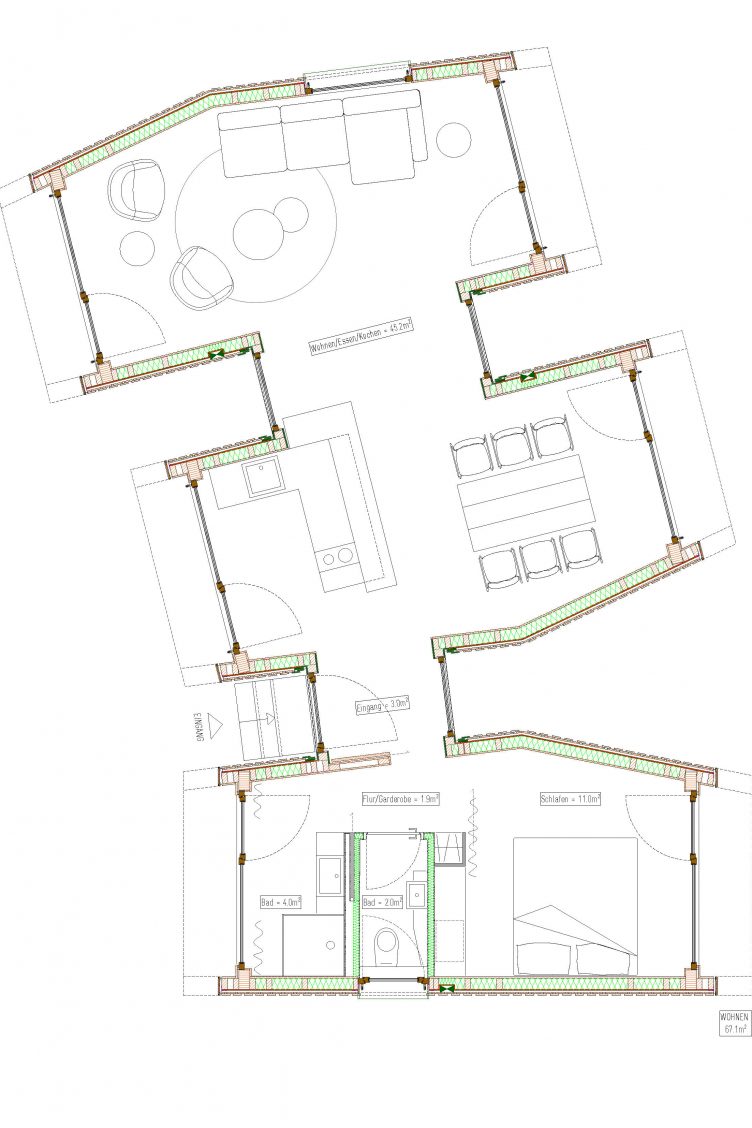

Funktion und Raumprogramm

Die zwei Gebäude sind folgendermaßen aufgeteilt: Ein Wohn-Geschäftshaus und ein Wohngebäude. Das zur Rosenstraße giebelständige Wohn-Geschäftshaus besteht aus drei Vollgeschossen mit Dachgeschoss und verläuft entlang des Bädergäßchens. Die 60m² große Gewerbeeinheit ist im Erdgeschoss verortet, die neun Eigentumswohnungen liegen aufgeteilt vom 1. Obergeschoss bis Dachgeschoss.

Das Wohngebäude besteht aus zwei aneinander gerückten, auch giebelständigen Baukörpern. Durch die zwei versetzten Giebel sieht es so aus, als ob es zwei eigenständige Gebäude sind. Das Treppenhaus verbindet beide Baukörper miteinander und lässt dadurch, und durch den zusätzlichen Aufzug, alle 14 Eigentumswohnungen barrierefrei erschließen.

Alle Wohnungen sind zwischen 45 und 130 m² groß.

Die Tiefgarage mit 16 Stellplätzen befindet sich unterhalb dieses Wohngebäudes und stellenweise unter dem neuen Platz. So ist es möglich, dass über die Tiefgarage auch das neue Gebäude des Restaurants Rose erreichbar wird. Von der Tiefgarage aus erreicht man auch über den Lift barrierefrei die Wohnungen im Wohngebäude.

Konstruktionen und Materialien

Beide Gebäude sind als Massivbau ausgeführt, die Dachgeschosse in zeitgemäßem Holzbau.

Die Baukörper sind durch umlaufende Gesimse horizontal gegliedert. Diese Gliederung teilt die Fassade in Sockel, Mittelteil und Dachabschluss auf. Hierzu entwickeln sich die Größen und Achsraster der Fassade entsprechend. Es wird ein gedeckter heller Putz gewählt. Dabei wird die Fassadengliederung noch durch unterschiedliche Putz-Strukturierungen um Fenster und Türen hervorgehoben, welche diese so zusammenfassen.

Aus den Wohnungen entstehen spannende Blickbeziehungen hinüber zum Marktplatz und in die obere Stadt. Jede Wohnung verfügt über einen großzügigen Balkon. Diese Balkone entwickeln sich gestalterisch über die umlaufenden Gesimse aus den Baukörpern heraus.

Ergebnis

Die Baukörper selbst fügen sich in ihrer Dachform und Stellung sowie durch ihre Maßstäblichkeit in die umgebende Bebauung der Altstadt ein. Dadurch wird ein harmonischer Einbezug der Stützmauer in das Altensteiger Stadtbild geschaffen.

Der zweite Bauabschnitt des Stadtplanungs-Projekts des Echterdinger Carrés überzeugt mit großzügigen Flächen für Einzelhandel und Gewerbetreibende und hochwertigem Wohnraum für Privatpersonen jeden Alters. Die zentrale Lage und der gute öffentliche Anschluss machen das Objekt auch als Geldanlage interessant. Die Ladenflächen wurden vier Monate vor Plan Ende November 2012 feierlich eröffnet.

Ausgangspunkt

Im Herbst 2010 ist der erste Bauabschnitt am Zeppelinplatz eingeweiht worden und erfreut sich großer Resonanz in der Bevölkerung. Im zweiten Bauabschnitt erweitert sich das Echterdinger Carré auf einer zusätzlichen Grundfläche von ca. 1.700 m², auf der sich hochwertige Einzelhandels- und Büroflächen mit erstklassigem Wohnraum ergänzen.

Architektur Geschäftshaus

Das Geschäftshaus ist mit zwei zur Hauptstraße ausgerichteten Giebeln innerstädtisch den Vorgaben des Städtebaus und der Stadtplanung nachgekommen. Dabei bildet die Außenfassade mit ihren raumtiefen Fenstern eine klare Struktur. Die zwei massiv wirkenden Geschäftshausgiebel werden durch eine leicht wirkende, moderne Glasfassade verbunden.

Geschäftshauskonzept

Das Geschäfts- und Bürohaus wird als Erweiterung des Echterdinger Zentrums den wachsenden Bedarf an Einkaufsangeboten deutlich verbessern. Die Dinge des täglichen Bedarfs sind so in wenigen Gehminuten erreichbar. Das Geschäftshaus und der erste Bauabschnitt werden durch die gemeinschaftlich genutzte Tiefgarage mit zusätzlichen 36 Stellplätzen verbunden. Somit kann nach Fertigstellung die Einfahrt zum REWE-City und den weiteren Einzelhandelsgeschäften mittels einer breiten Einfahrt direkt von der Hauptstraße erfolgen. Für die Besucher ist ein direkter Zugang von der Tiefgarage zu den einzelnen Laden und Büroflächen möglich.

Der Wärmebedarf des Geschäftshauses wird über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe abgedeckt. Die Abdeckung der Spitzenlast erfolgt über eine mit Pellet befeuerte Kesselanlage des ersten Bauabschnitts. Die Be- und Entlüftung der einzelnen Etagen erfolgt über eine zentrale raumlufttechnische Anlage im Untergeschoss, welche mit einem Wärmerückgewinnungs-System ausgestattet wurde.

Architektur Wohnhaus

Durch die sachlich-klare Formensprache der kubischen Bauform mit ihren gegliederten Staffelungen zur Sonnenseite hin wird modernes Wohnen neu interpretiert: „Viel Licht und Offenheit“. Insbesondere an der Südfassade entsteht ein lebendiges Spiel an großflächigen Fensteröffnungen. Sie vermitteln Großzügigkeit und ein spannendes Verschmelzen der Innenräume mit dem Außenraum. Größtmöglicher Abstand zur südlichen Nachbarbebauung lässt eine für innerstädtische Verhältnisse großzügige Grünfläche entstehen, zu der alle Wohnungen orientiert sind.

Wohnkonzept

In einem weiteren Bauabschnitt wurden acht hochwertige Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größe – für Singles, Paare und Familien gebaut. Alle Wohnungen haben nach Süden ausgerichtete Terrassen oder Dachterrassen, die von den Nachbarn unbeeinträchtigt bleiben – dank einer ausgeklügelten Balkon-Staffelung.

Im ersten Obergeschoss befinden sich gut geschnittene Wohnungen mit Gartenanteil und Terrasse. Die Wohnungen im 2. und 3. Obergeschoss sind als bequeme Wohnungen auf einer Ebene angeordnet und bieten 3-4 großzügige Zimmer mit viel Wohnkomfort und hellen, sonnendurchfluteten Räumen. Eine Maisonette-Wohnung mit großem Penthouse-Anteil, Dachterrassen und atemberaubender Weitsicht bis zur Schwäbischen Alb rundet das Angebot des Echterdinger Carrés im 2. Bauabschnitt glanzvoll ab.

Selbstverständlich sind alle Wohnungen komfortabel von der Tiefgarage aus mit dem Aufzug zu erreichen. Zu einer hohen Nutzerqualität gehört die angenehme Anfahrbarkeit der Tiefgaragenplätze und ein hoher Sicherheitsfaktor in den privaten Parkbereichen. Schallschutzfenster, kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und das kostensparende Energiekonzept vervollständigt das stimmige Vorhaben. Das Wohnhaus wurde als Niedrigenergiehaus KfW 70 geplant und erstellt.

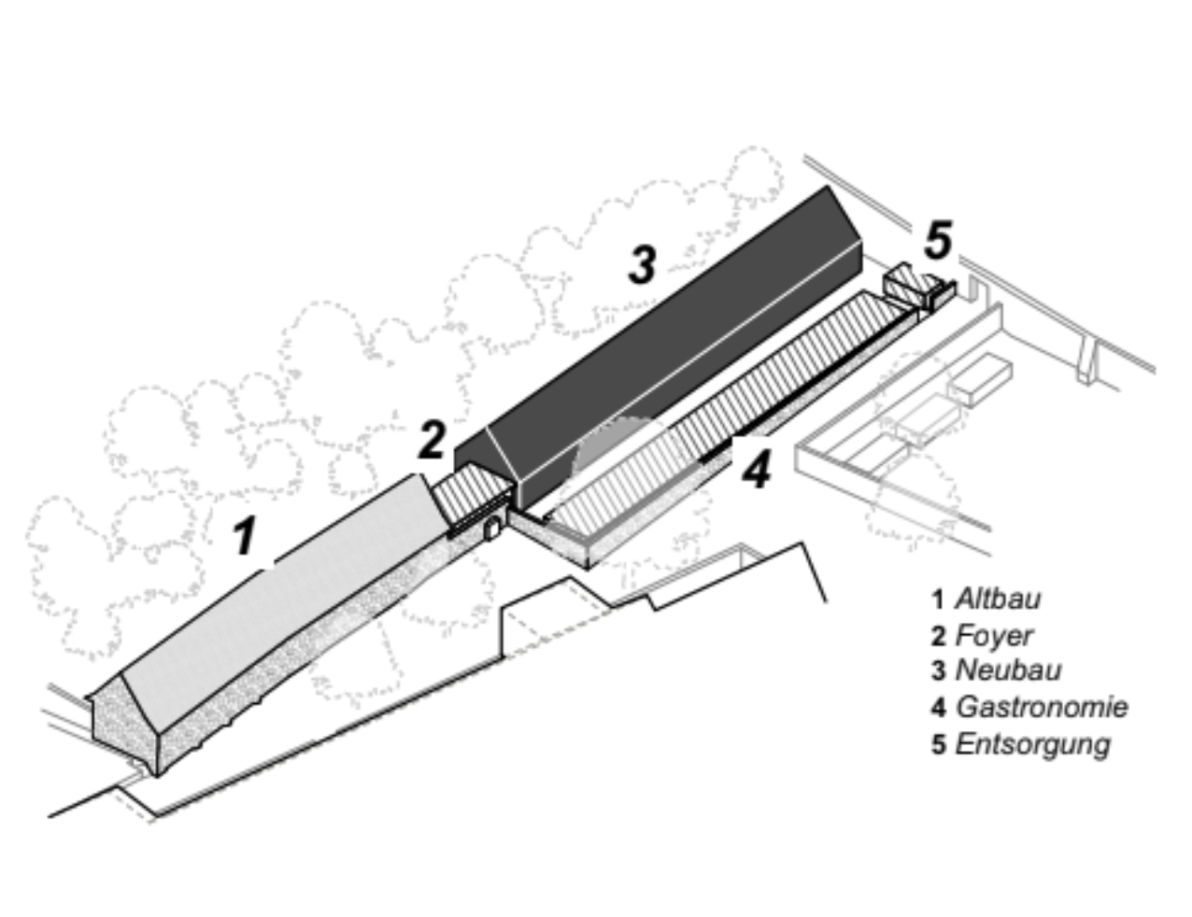

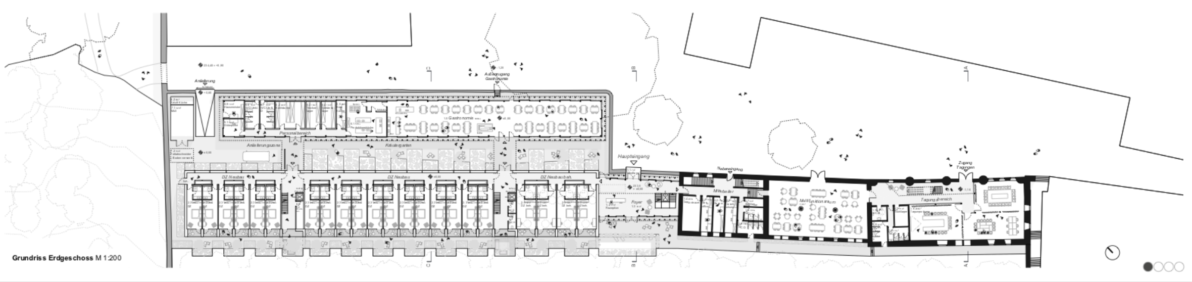

Ein Stützender Neubau

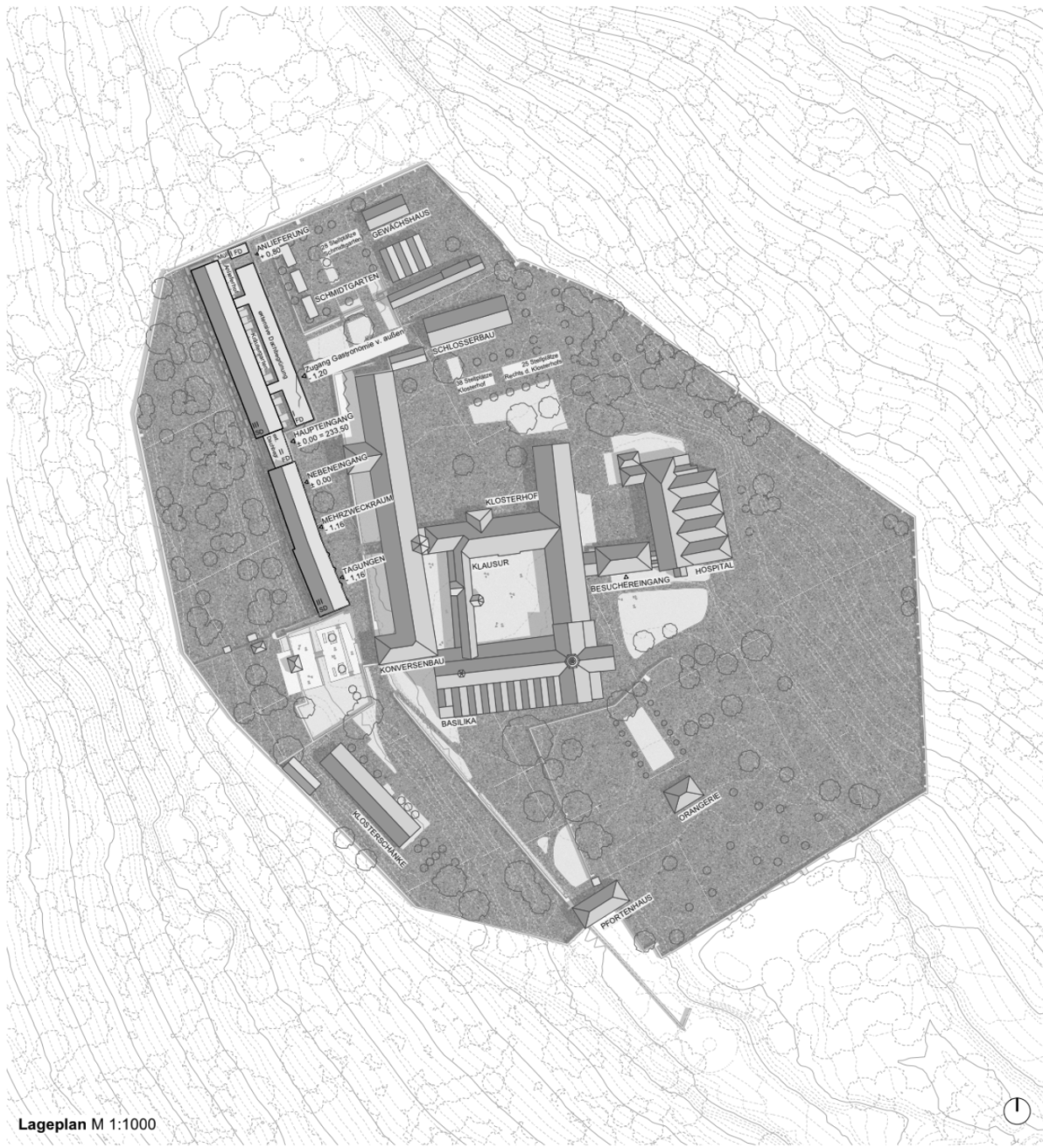

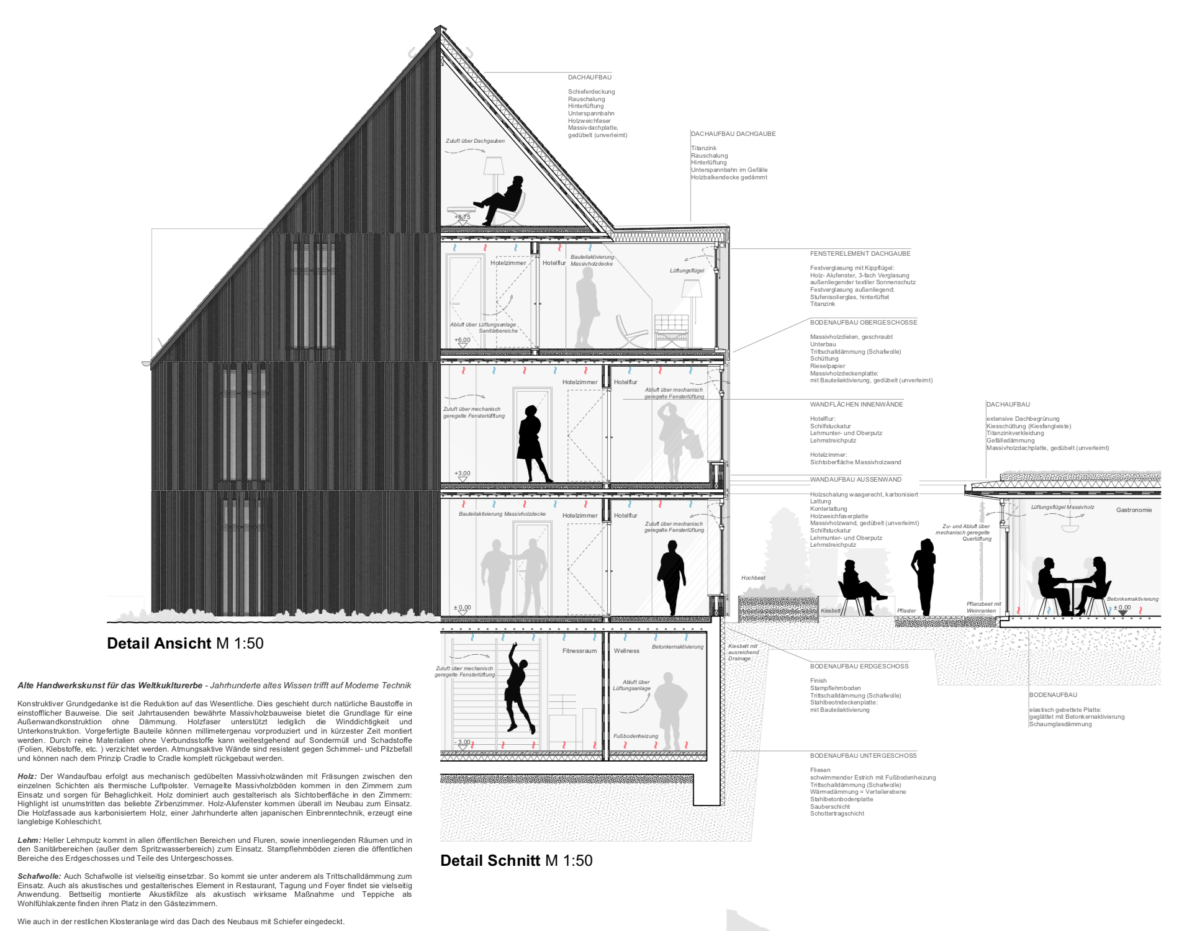

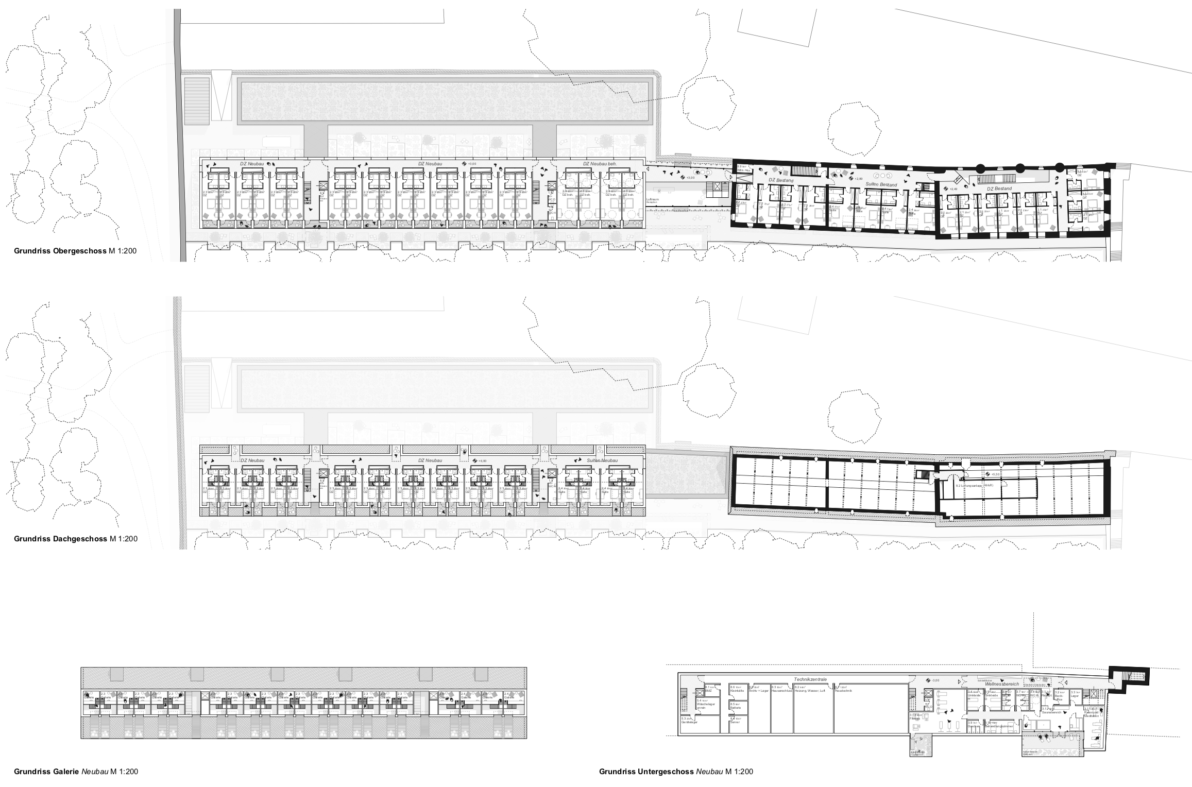

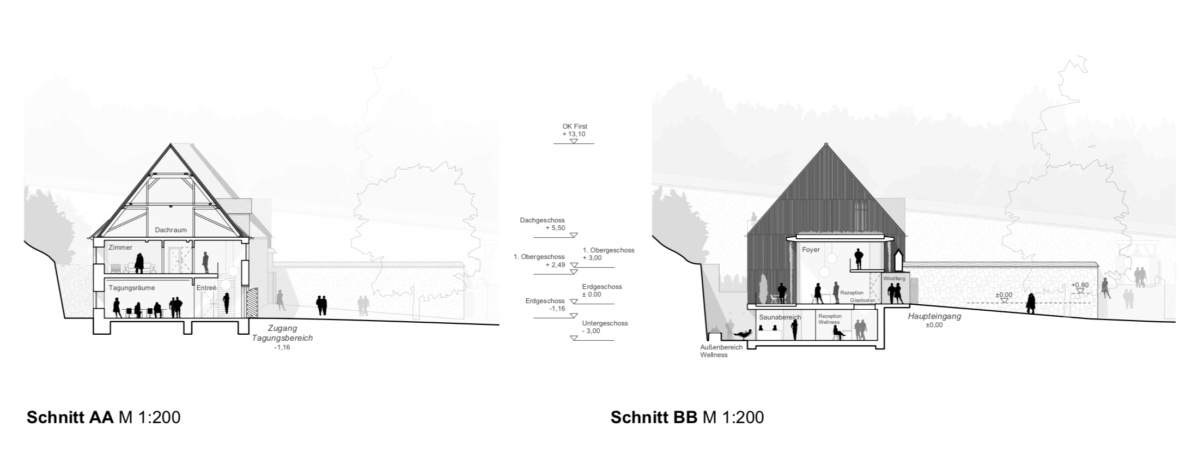

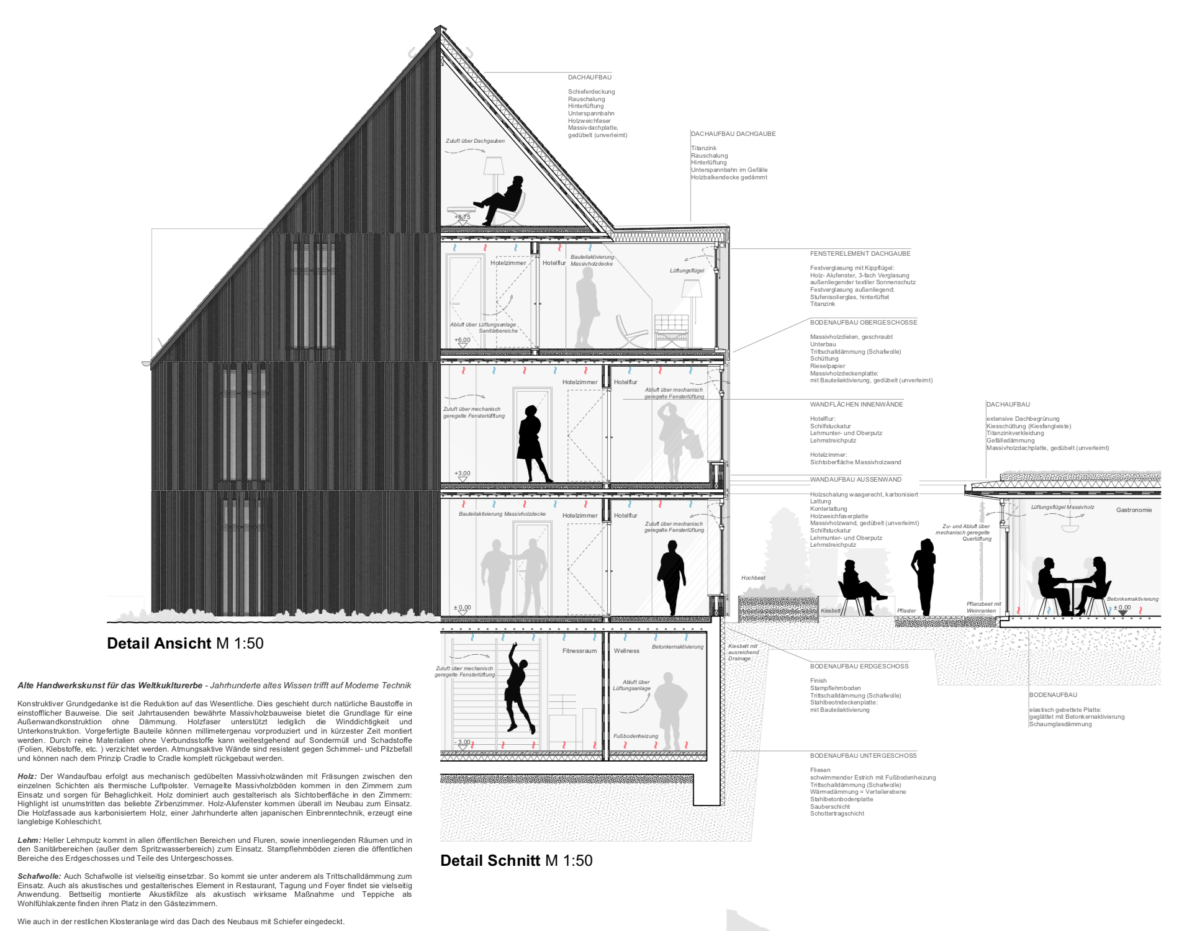

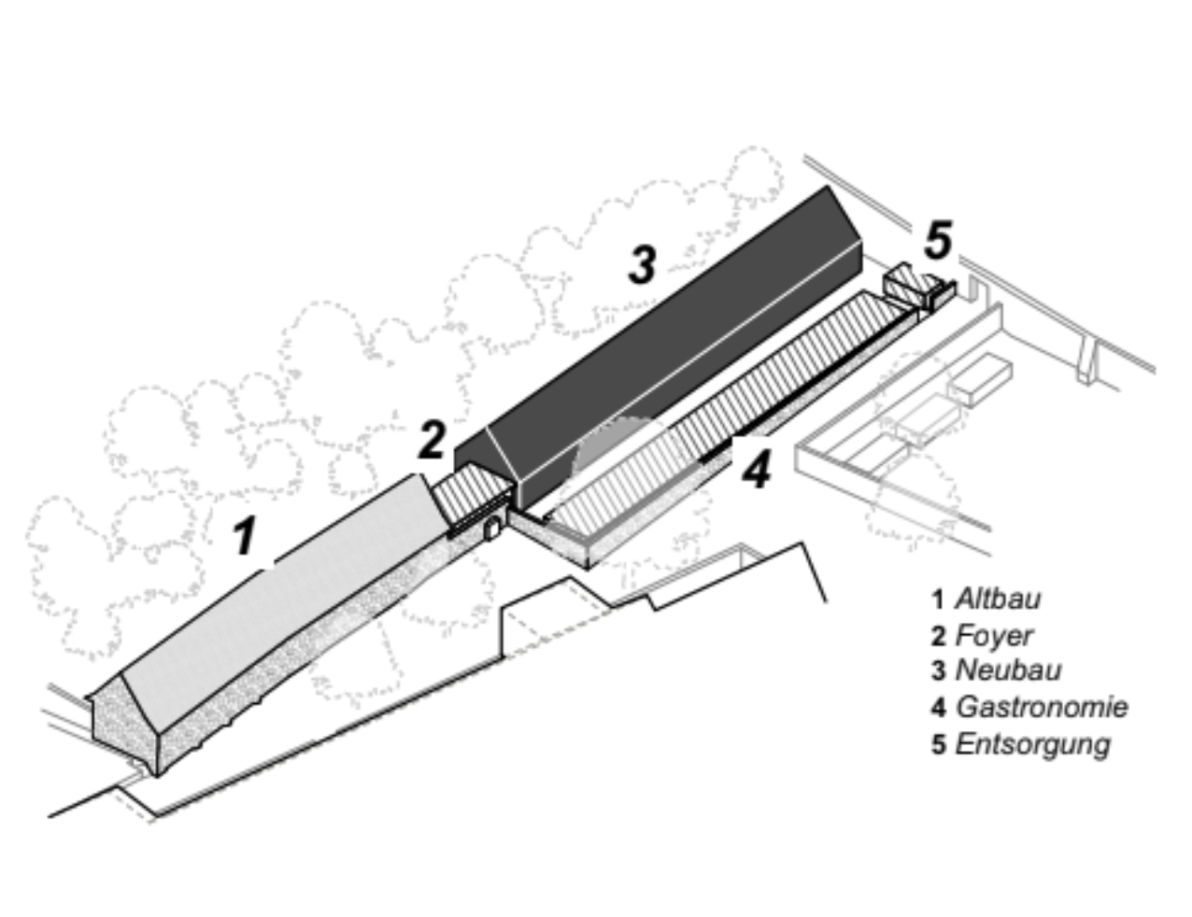

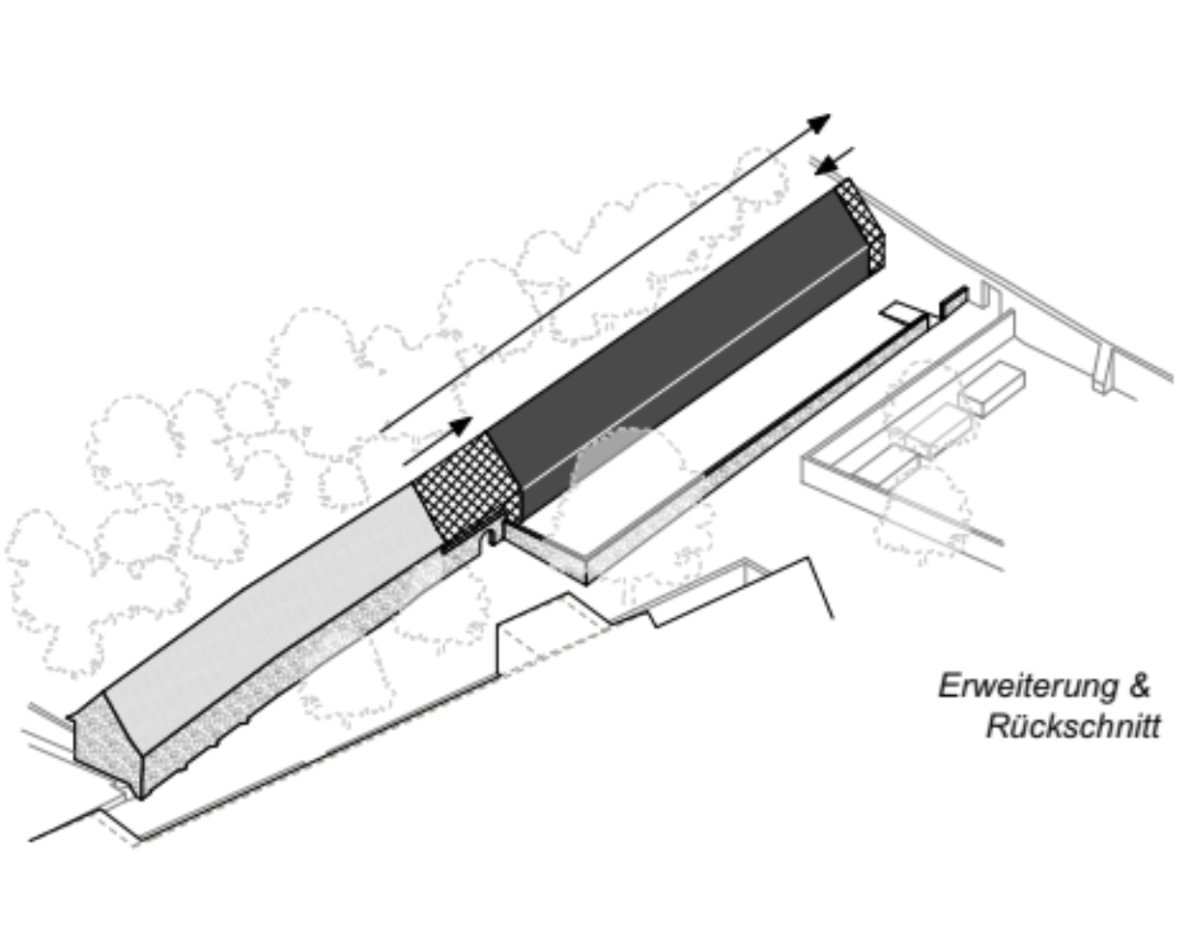

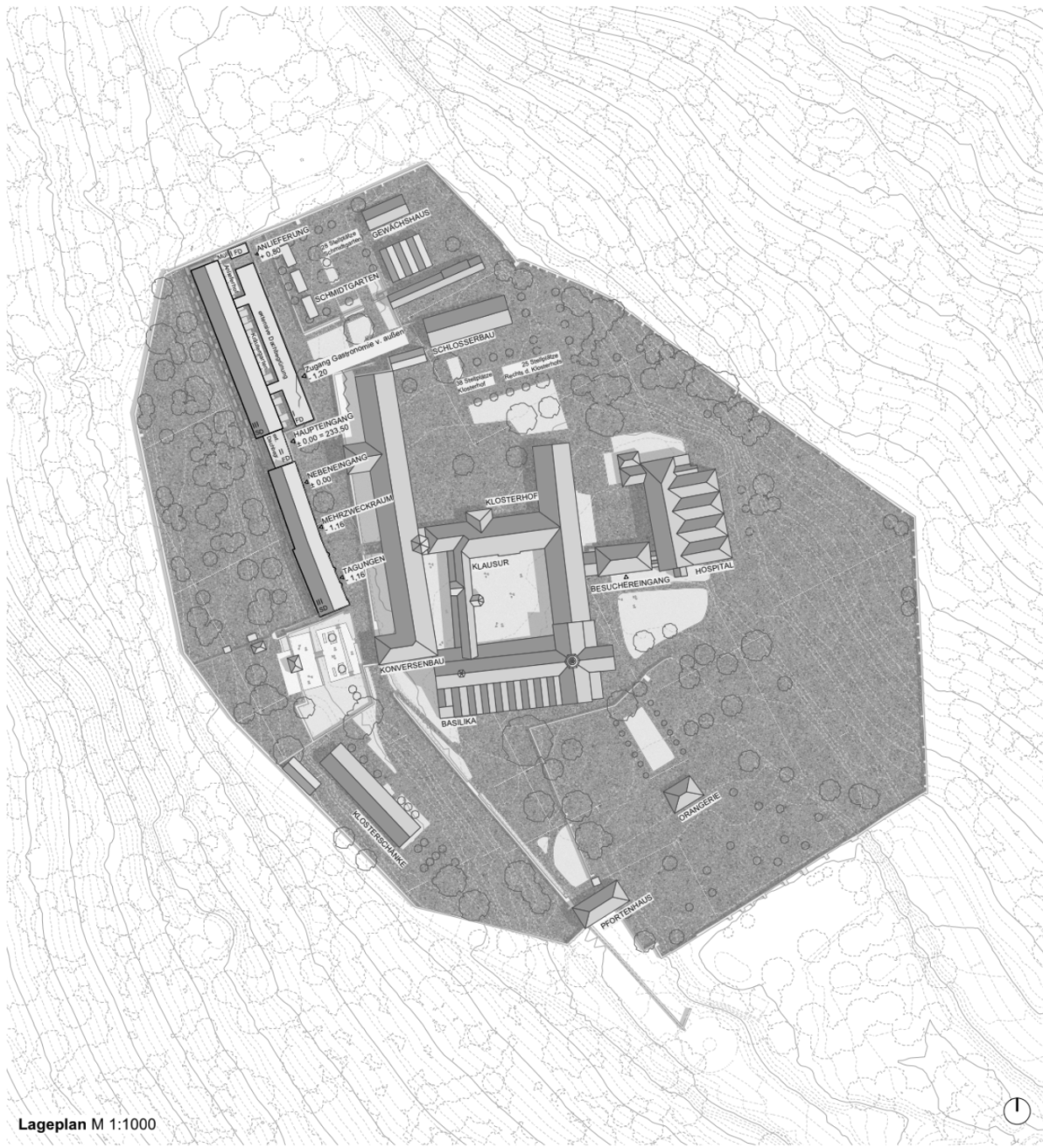

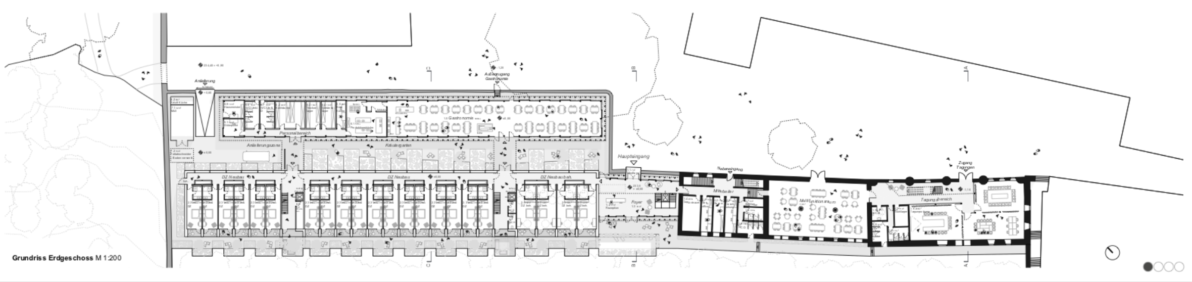

Unser Wettbewerbsbeitrag beim offenen Wettbewerb zur Hotelerweiterung Kloster Eberbach.

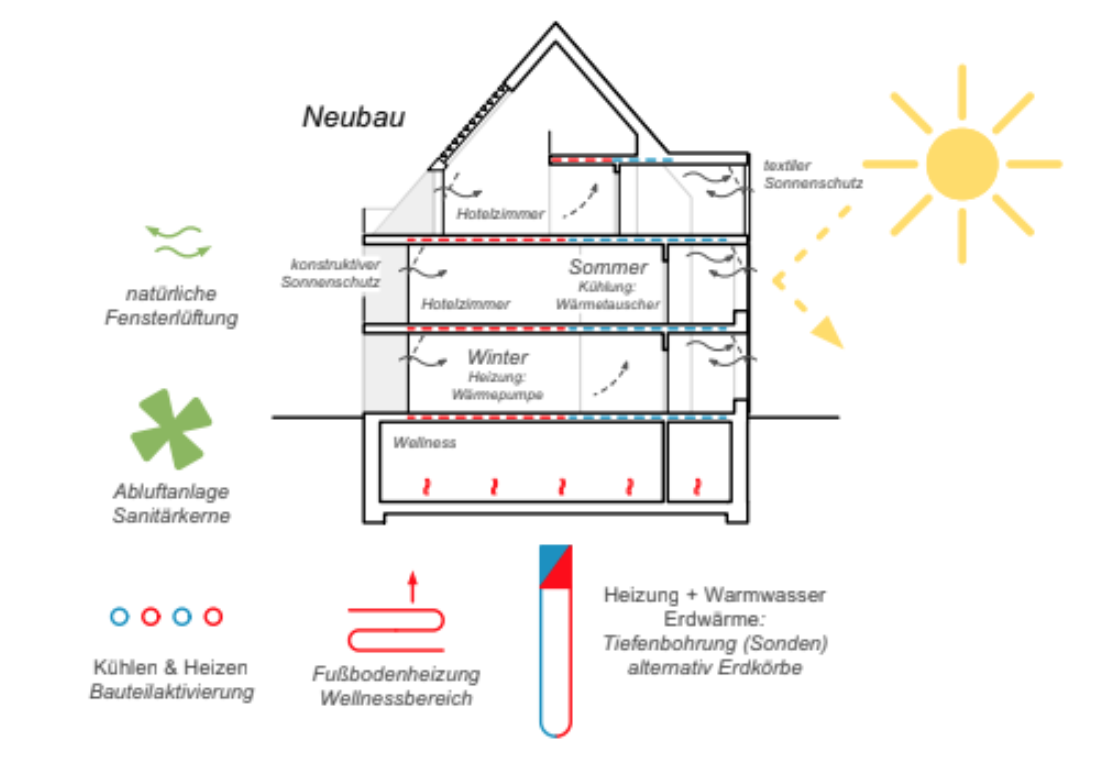

Das Konzept sieht ein Hotel der kurzen Wege vor, das mit natürlichen Materialien im historischen und malerischen Ambiente zum Wohlfühlen und Genießen einlädt.

„Nur wer in die Vergangenheit schaut, kann die Zukunft bauen“ Ganz diesem Leitgedanken folgend, setzt sich der vorliegende Entwurf intensiv mit dem ‚Genius Loci‘ – dem Geist und der architektonischen Sprache – der bestehenden Klosteranlage auseinander und greift diesen als zentralen Entwurfsaspekt auf.

Dem Credo der Stiftung „Altes in Würde bewahren und pflegen“ entsprechend, wird städtebaulich die Struktur des Klosters, in der sich einzelne Baukörper um die innere Klosteranlage platzieren, aufgegriffen und der Anbau im bestehenden Duktus der fächerförmigen Anordnung erweitert. Das zentrale, verbindende Element ist die historische Klostermauer, die den neuen Eingang rahmt und die privaten Bereiche schützt.

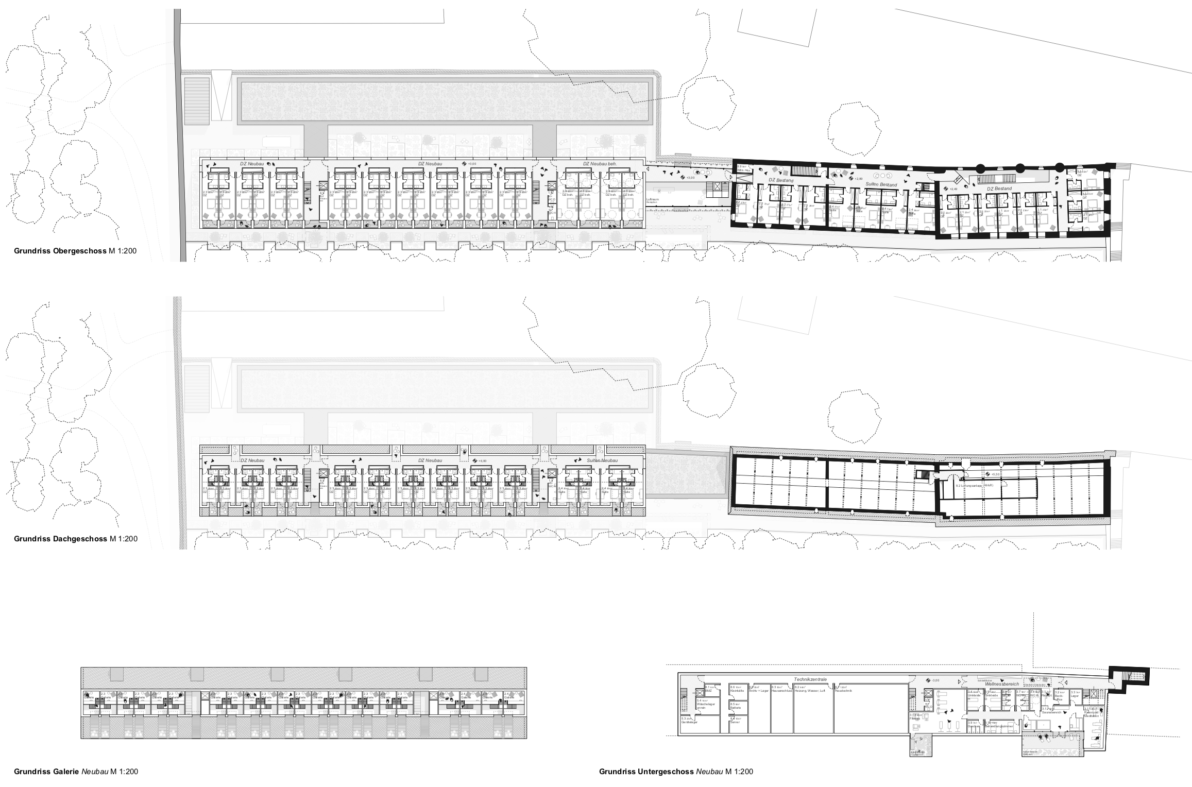

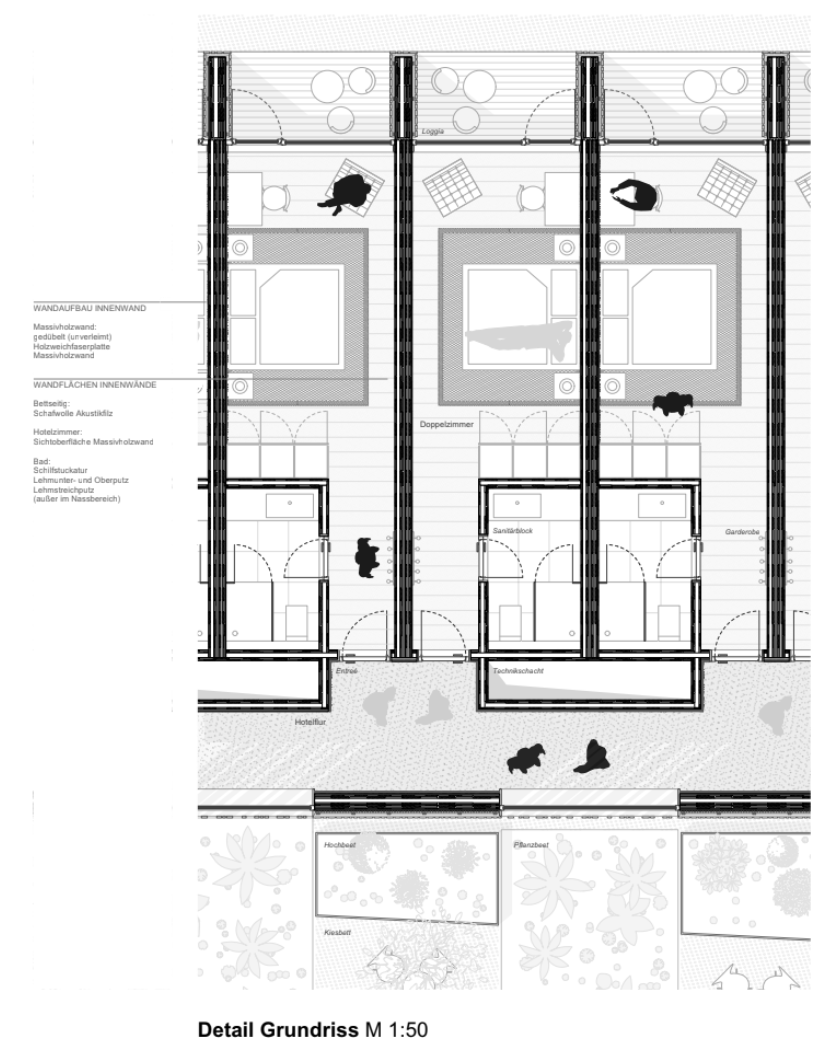

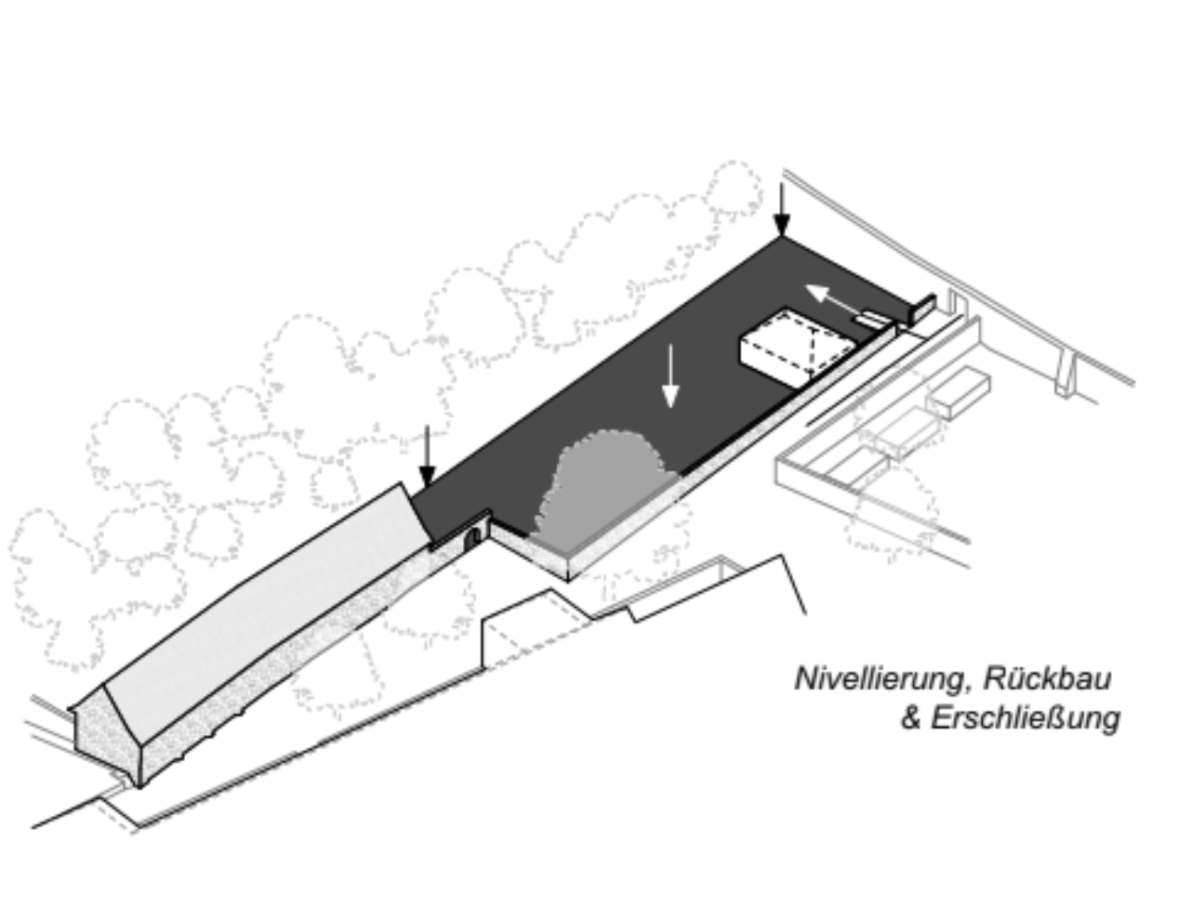

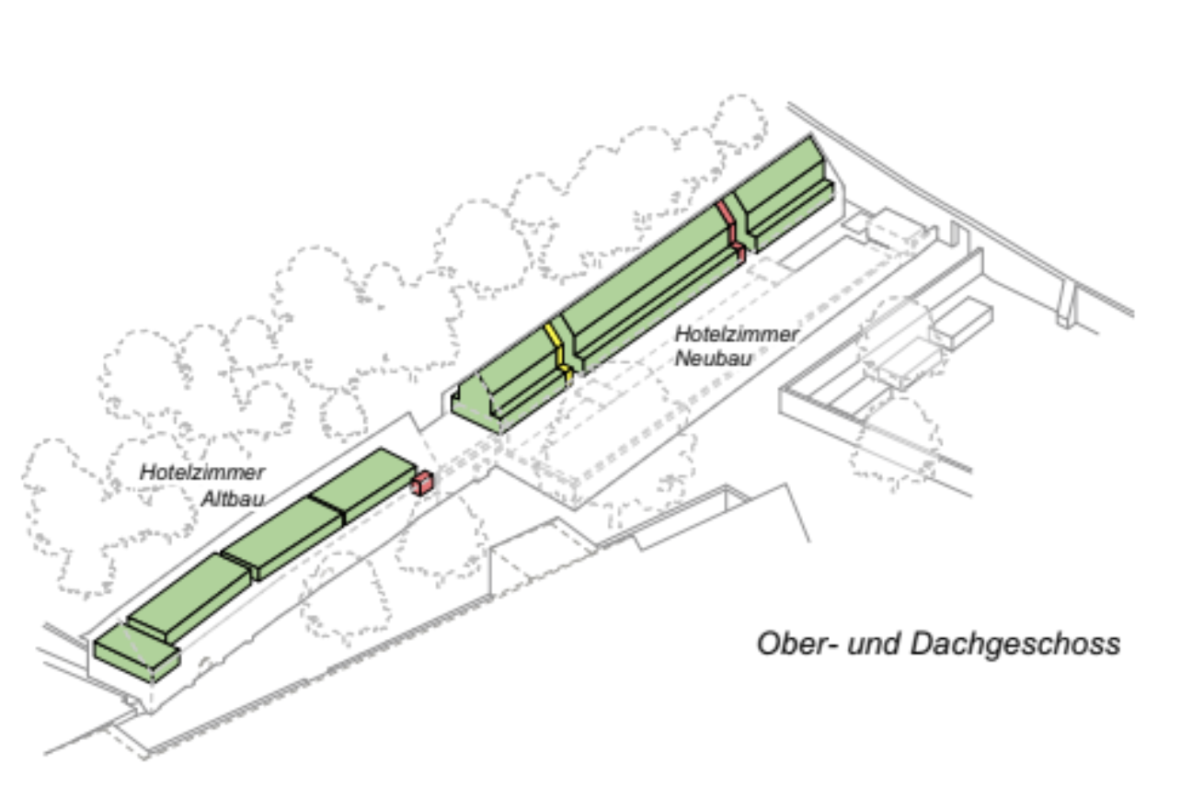

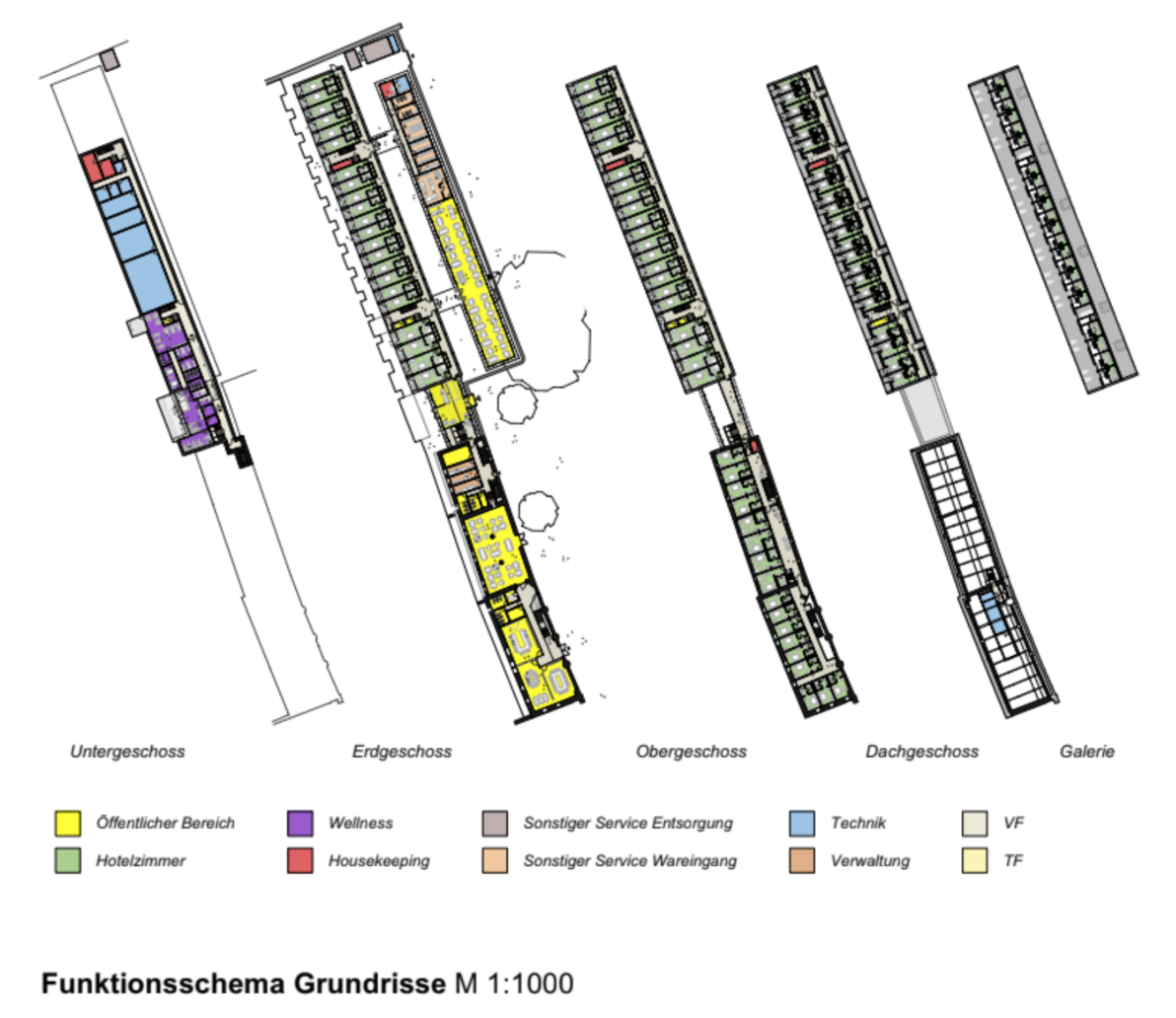

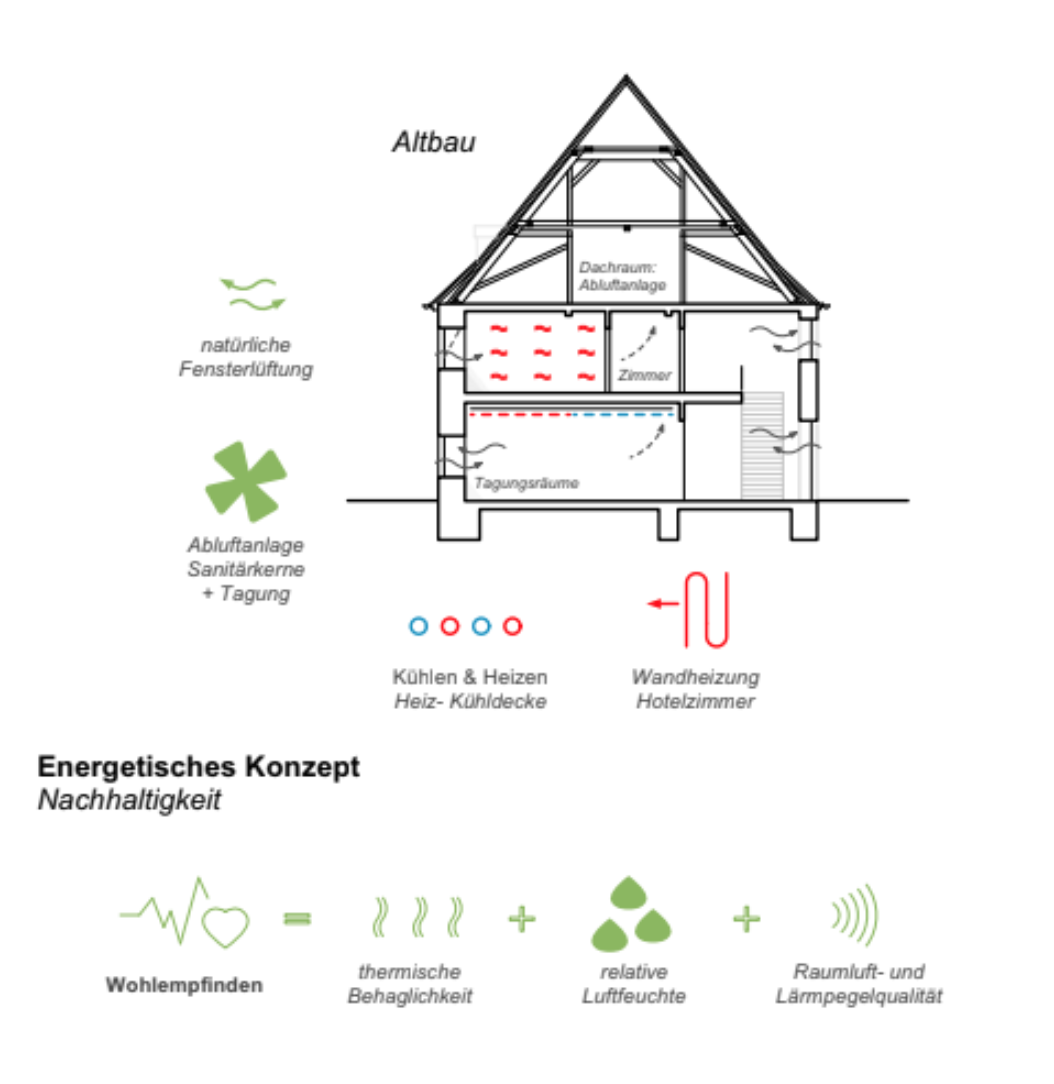

Der Umgang mit dem Bestand folgt dem Prinzip des geringstmöglichen Eingriffs. Das bestehende Gästehaus bleibt in seiner Hülle und Tragstruktur weitestgehend unangetastet. Es erfolgt lediglich eine teilweise Umstrukturierung der Hotelzimmer im Obergeschoss. Im Erdgeschoss präsentiert sich der neue Tagungsbereich mit separatem Eingang. Der Altbau erhält durch die Neuordnung der Funktionen eine Aufwertung und Wertschätzung seiner Selbst.

Die nicht denkmalgeschützt „Alte Schule“ wird als strukturell nicht erhaltenswert eingeordnet und rückgebaut. Die innere Klostermauer wird an dieser Stelle wieder geschlossen. Der Baukörper des Neubaus setzt sich behutsam vom Bestand sowie der inneren und äußeren Klostermauer ab, interpretiert diesen aber in Typologie und Volumetrie. So entsteht ein Ensemble gleichberechtigter Partner, die durch eine Fuge, in der sich der zentrale Eingangsbereich befindet, getrennt sind.

Beide Gebäudekörper entsprechen sich in ihrer Ausbildung des Querschnitts und verfügen über eine schwere, massive Konstruktion. Diese wird im Neubau architektonisch neu interpretiert als Massivholzbau ausgebildet. Auch das neue Schieferdach passt sich der Dachlandschaft der Klosteranlage an.

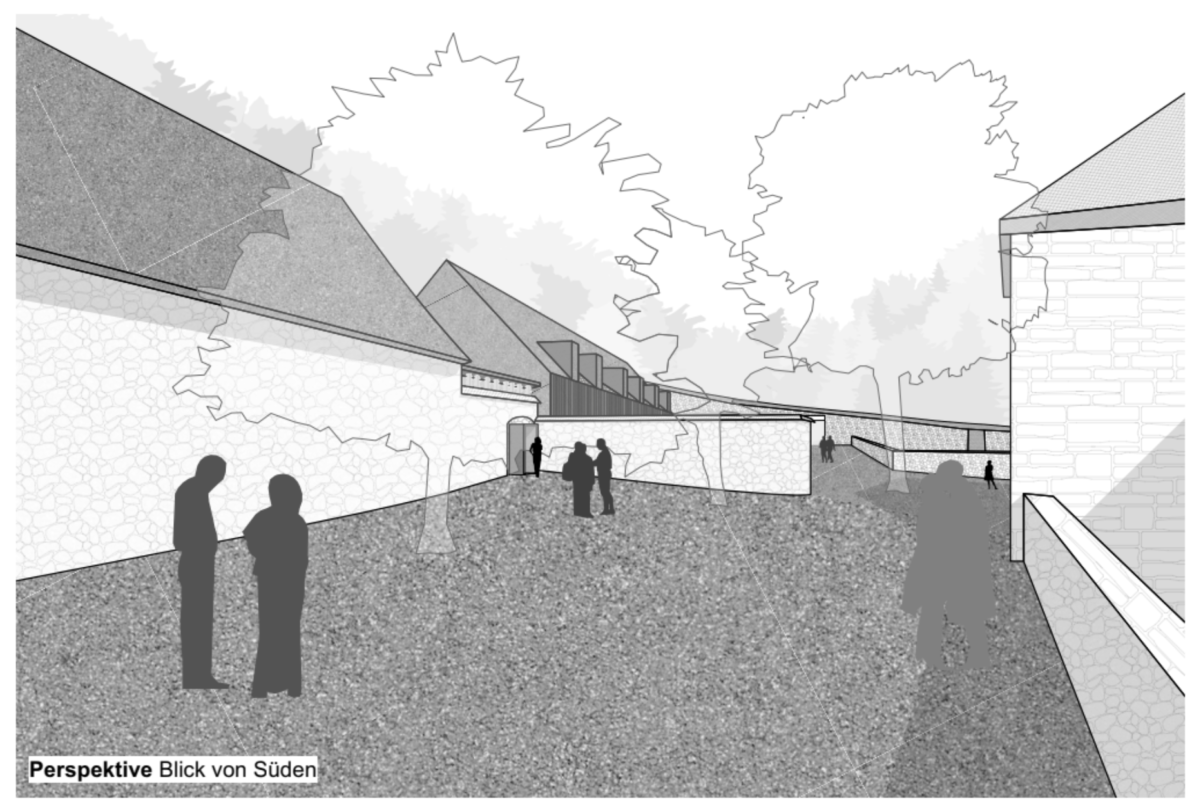

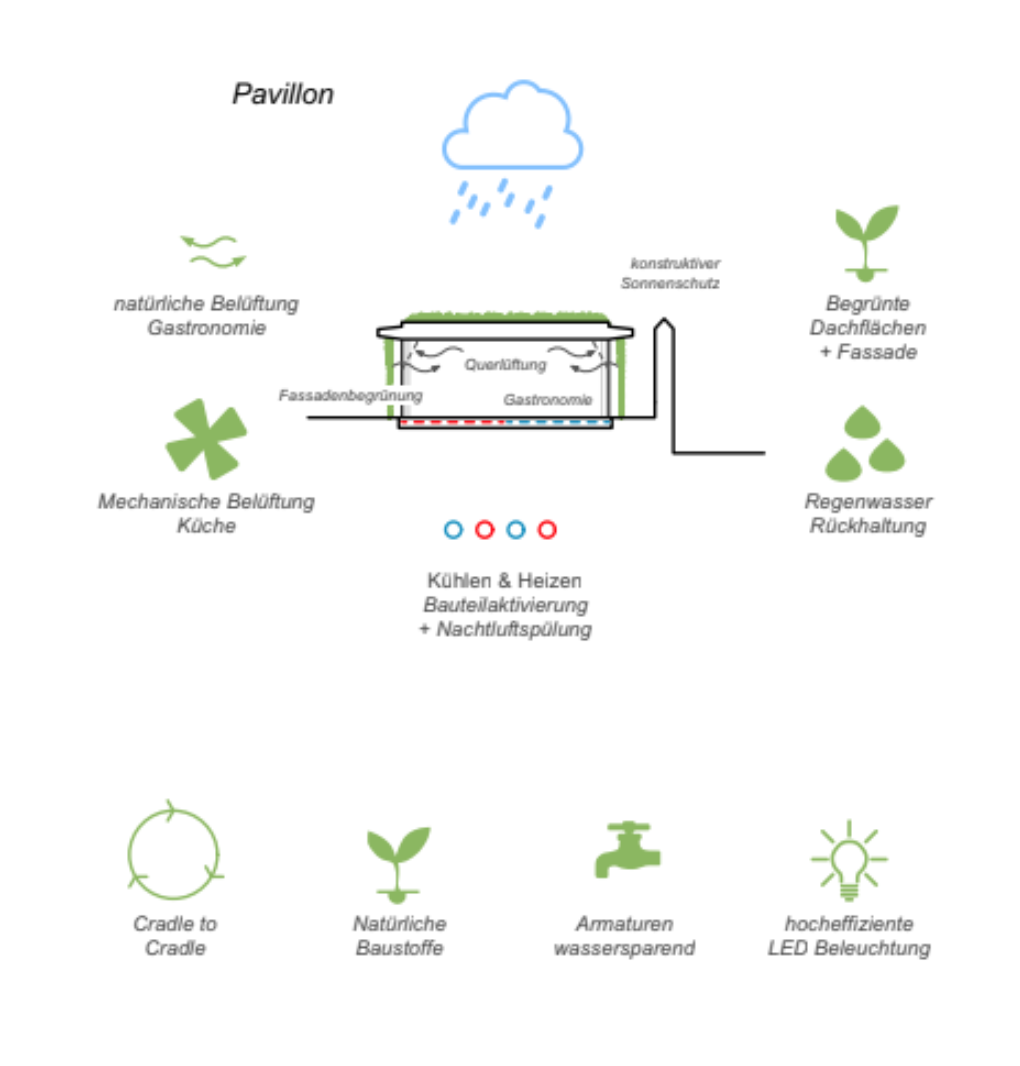

Das Foyer, ausgebildet als Fuge zwischen Neu und Alt und der Langkörper der Gastronomie im Schutz der Mauer werden transparent als untergeordnete Baukörper ausgeformt. Sie lassen den Wald und die Mauer noch stärker erlebbar machen und spiegeln die prägnanten Merkmale des Gebietes – die Wiese, den Wald und den Weinberg – in ihrer äußeren Erscheinung (Fassadenbegrünung mit Weinreben, extensive Dachbegrünung sowie die karbonisierte Fassade des Neubaus) wieder.

Ein Spagat zwischen wirtschaftlichen Belangen, funktionalen Vernetzungen & denkmalerischen Grundsätzen

Nächtigen und Tagen umgeben von Jahrhundertealter Geschichte

Wie auch bisher befinden sich im Obergeschoss des Bestandsgebäudes 17 Doppelzimmer, welche lediglich einer teilweisen Umstrukturierung (z.B. in Suiten) und Sanierung (durch z.B. Wandheizung in Kombination mit Lehmputz oder Sichtholzoberflächen) unterworfen werden. Neu ist ein großzügiger Tagungsbereich mit zuschaltbarem Multifunktionsraum als Highlight im Erdgeschoss. Bis auf die oben genannten innerlichen strukturellen Eingriffe bleiben die Außen – und Tragstruktur weitestgehend unangetastet. Allein der Zugang zum Neubau wird über eine sensibel ausgeformte gläserne Fuge sichergestellt.

Bindeglied & Neues Band als Kommunikator zwischen den Jahrhunderten

Der neue Haupteingang erfolgt über das bestehende Holztor in der nördlichen Ecke der Klostermauer. Ein durchgesteckter Windfang aus Titanzink weckt das Interesse des Besuchers und bildet die neue Adresse. Die zweigeschossige, grüne Glasfuge verbindet die beiden Gebäude auf Traufhöhe und lässt Blicke auf den Wald weiterhin zu. Sie ist hinter der Mauer nur minimal sichtbar, jedoch ausreichend um den Betrachter neugierig zu machen. Als neues Herz und Zentrum, an welches alle Bereiche angrenzen, schließt sie behutsam an den Altbau an. Von hier aus erfolgt der Zugang zu den Zimmern, dem Restaurant und dem Wellnessbereich.

Schwarzer Diamant in Grüner Oase

Der Neubau platziert sich nördlich des Altbaus in Erweiterung dessen, abgerückt von der inneren und äußeren Klostermauer. Er beherbergt 66 Hotelzimmer auf 3 Ebenen, sowie die Technikzentrale und Teile des Wellnessbereiches im Untergeschoss. Er nimmt sich in Form und Gestaltung zurück, wirkt unaufgeregt, ruhig und geerdet. Zum Inneren des Klosters hin präsentiert der Neubau sich mit einem geschlossenen Wandbild, kontrastreich zum grünen Wald und gleichzeitig Interesse weckend.

Die zum Wald hin gewandte Seite muss aus denkmalerischer Sicht der Wirtschaftlichkeit des Nutzbaus Tribut zollen. Um die Belichtung und Belüftung der Hotelzimmer zu gewährleisten, schneiden sich hier größere Kuben in den Baukörper. Dies jedoch geschieht auf größtmöglich subtile Art und Weise und ohne die Gesamtkubatur zu stören.

Keramiklamellen, die die Dachhaut für den Betrachter geschlossen wirken lassen, sorgen für eine ausgezeichnete Innenraumbelichtung der Galeriegeschosse. Lediglich sechs simple und elegant ausgebildete Gauben prägen die Ansicht nach Osten und bieten einen atemberaubenden Blick über die komplette Klosteranlage.

Speisen im Schutz der Inneren Mauer

Der eingeschossige Riegelbau entlang der inneren Klostermauer beherbergt sowohl die Gastronomie, als auch den Personalbereich. Umgeben von Weinranken und altem Gemäuer, ausgestattet mit großflächig öffenbaren Schiebetüren, verschwimmen die Grenzen zwischen Innen und Außen. Von außerhalb des Grundstücks bleibt der Baukörper unsichtbar, trägt dafür Innen einen umso größeren Teil zur Gestaltung und Zonierung des Innenhofes bei. Das Gründach und der im Zwischenraum aufgespannte Kräutergärten erfolgen in Anlehnung an die heute auf etwa Dachniveau gelegene Kräuterwiese. Die Weinreben assoziieren die klostereigenen Weinberge.

Das Hotel der kurzen Wege

Zimmer

Die 83 Doppelzimmer sind sowohl im Bestand als auch im Neubau als Einspänner organisiert und orientieren sich nach Westen hin zum Wald. Sie erstrecken sich über drei Geschosse im Neubau und im Obergeschoss des Bestandsgebäudes. Durch den Anschluss des Neubaus an den Bestand können alle Zimmer barrierefrei erschlossen werden. Die Erschließung im Neubau erfolgt über zwei Treppenhäuser. 8 barrierefreie Zimmer befinden sich dem Foyer zugeordnet im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss. Ein Highlight stellen die Galeriegeschosse im Dachstuhl dar.

Wellness

Der Wellnessbereich mit Fitnessraum ist zentral im Gebäudeensemble angeordnet und befindet sich im neuen Untergeschoss mit eigenem Außenbereich für Sauna, Fitness und Meditation. Über das Foyer erfolgt der direkte Zugang für Tagesgäste. Zusätzlich wird der Wellnessbereich von zwei Seiten mit einem privaten Zugang aus den Zimmerbereichen erschlossen, ohne den Publikumsverkehr queren zu müssen.

Tagungsräume

Der neue Tagungsbereich befindet sich im Sockelgeschoss des Altbaus. Er verfügt über einen separaten Eingang, den heutigen Hotelzugang. Als besonderes Highlight wird der bestehende Frühstücksraum zu einem Multifunktionsraum ungenutzt. Dieser kann entweder je nach Bedarf Tagungen zugeschaltet oder als Eventlocation (z.B. für Hochzeitsfeiern) separat gebucht werden. Zugang erfolgt intern aus dem Obergeschoss des Altbaus oder über den Rückbereich des Foyers. Tagungsgäste gehen zum Mittagessen in die alte Klosterschänke. Je nach Eventgröße wird der Tagungsbereich, wie auch bereits aktuell im Bestand, von der Klosterschänke über ein Catering beliefert. Auch das Hotelrestaurant ist intern fußläufig und über den Außenbereich und die Hotellobby barrierefrei schnell erreichbar.

Restaurant

Der Gastronomiebereich liegt offen gestaltet im Garten entlang der Mauer. Er ist zentral und überdacht aus dem Hoteltrakt zugänglich. Als Highlight wird das alte Tor in der Mauer reaktiviert und somit ein zweiter Zugang von außen geschaffen. Im Empfangsbereich ist ein großzügiges Büffet angeordnet. Außerdem finden eine Bar für Drinks am Abend und eine Showküche platz. Insgesamt können rund 150 Gäste im neuen Speisesaal speisen.

Kräutergarten

Zwischen dem Neubau und der Gastronomie spannt sich der Kräutergarten in Anlehnung an die alte Kräuterwiese auf. Pflanzbeete, Hochbeete und Kiesbeete bieten die Möglichkeit zu naschen, entspannen oder verweilen. Zusammen mit der Anlage des Gewächshauses gleich neben dem Schmidgarten bietet der neue Kräutergarten die Grundlage für die regionale Hotelküche.

Anlieferhof und Personalbereich

Der Höhenunterschied von 80 Zentimetern zum außen liegenden Weg wird über eine verschleifende Rampe ausgeglichen und die Anlieferung von Norden her erschlossen. Die Zufahrt erfolgt entweder über die Forstwege, insofern hierfür die Genehmigung erteilt wird oder den inneren Klosterweg. Hier erfolgt auch der direkte Zugang zum Personal- und Küchenbereich. Neben dem Stützpunkt befindet sich hier auch der Hausmeister und Räumlichkeiten für Müll und Fettabscheider. Das Treppenhaus mit den Wäschelagern und Personalaufzug grenzt in unmittelbarer Nähe an.

Lowtech dank Hightech

Holz, Lehm & Schafwolle: die natürliche Klimaanlage – Ein Trio mit 5 Sterne Potenzial

Die wichtigsten drei Faktoren für unser Wohlempfinden sind 1. die thermische Behaglichkeit, 2. die relative Luftfeuchte und 3. die Raumluftqualität. Die signifikantesten Eigenschaften der drei oben genannten natürlichen Baustoffe hierfür sind deren Speichermasse, Luftfeuchtigkeitsregulierung und Geruchsneutralisation.

Bauphysikalische Grundlage bietet die enorme Speichermasse einer einstoffigen Wand aus purem Massivholz, leimfrei und mechanisch gedübelt. Möglich und wirtschaftlich kompetitiv wird dies heutzutage erst durch modernste CNC-Fräsetechniken. Pures, massives Holz ist atmungsaktiv, antibakteriell und wirkt beruhigend auf den menschlichen Körper. Eine Nacht im Holzzimmer kann das menschliche Herz um bis zu 3600 Schläge pro Nacht entlasten.

Holz ist aromatisch, katalysiert Gerüche und Schadstoffe und ist thermisch enorm träge. Die phasenverschobene Auskühlungszeit von ca. 1 Monat einer massiven Holzwand bietet eine hervorragende Wärmespeicherkapazität und eine noch größere Wirksamkeit einer Bauteilaktivierung, als bisher aus dem Betonbau bekannt.

Da auf Folien komplett verzichtet werden kann, ist die Konstruktion Kondenswasser und schimmelfrei, da keine kondensierende Luftfeuchtigkeit anfällt. Winddichtigkeit besteht, da der Dampfdruck linear durch die Masse hindurch abgebaut wird. Unterstützend dazu kommt der Baustoff Lehm, der dem Holz sogar zusätzlich hilft, seine Luftfeuchte zu regulieren. Lehm hat eine hohe Luftfeuchteausgleichswirkung und Schimmelwidrigkeit, wirkt geruchsneutralisierend und antistatisch.

Die Schafwolle gilt als drittes Puzzleteil in der Kette. Ihre Luftreinigungsfunktion und schallabsorbierende Fähigkeit lassen sich vielseitig einsetzen. Alle drei natürlichen Baustoffe sind nachwachsend, konstruktiv rückbaubar und von lokaler Herkunft. Natürliche Fensterlüftung gewährleistet die Frischluftzufuhr im gesamten Gebäude. Diese wird mechanisch geregelt und gesteuert mit neuester technischer Sensorik. In den Zimmern gibt es zusätzlich Präsenzmelder und eine Zimmerbelegungssteuerung von der Rezeption aus.

Im Flur, Foyer, Restaurant und Tagungsbereich erfolgt der Luftaustausch über Querlüftung, in den Zimmern erfolgt die Abluft über die Sanitärschächte. Der Tagungsbereich und die Zimmer im Altbau laufen weiterhin über eine Abluftanlage im Dachstuhl. Die Küche erhält eine separate Lüftungsanlage, welche im Müllraum mit untergebracht ist. Heizung und Warmwasser werden über Erdwärme generiert.

Ausgangslage

Eine frühere Wohneinheit mit Balkon stellt die Fläche, die jetzt neu nutzbar gemacht wurde. Die hölzernen Türen und der Boden sollten erhalten bleiben. Dieser Raum hat die Besonderheit über zwei Zugänge betreten werden zu können. Außerdem erhält man auch zum Balkon einen Zugang von der Wohneinheit aus.

Daher stellt dieser Raum die Herausforderung, Ruhezonen von den drei Eingangs-/Zugangssituationen zu trennen: Teeküche, Mini-Lounge und Besprechungsbereich galt es auf kleinem Raum harmonisch miteinander zu kombinieren.

Konzept/Umsetzung

Ziel war es, der Lounge einen modernen als auch wohnlichen Look zu geben. Gleichzeitig sollte ein Ort geschaffen werden, der den Werkzeughersteller repräsentiert. Um die verschiedenen Nutzungen (Besprechungsraum, Präsentationsraum, Lounge und Küche) zu vereinen, wurde der Raum durch ein raumteilendes Möbel neu gegliedert: Besprechungsbereich und Lounge-Bereich mit anliegender Küche sind jetzt voneinander getrennt.

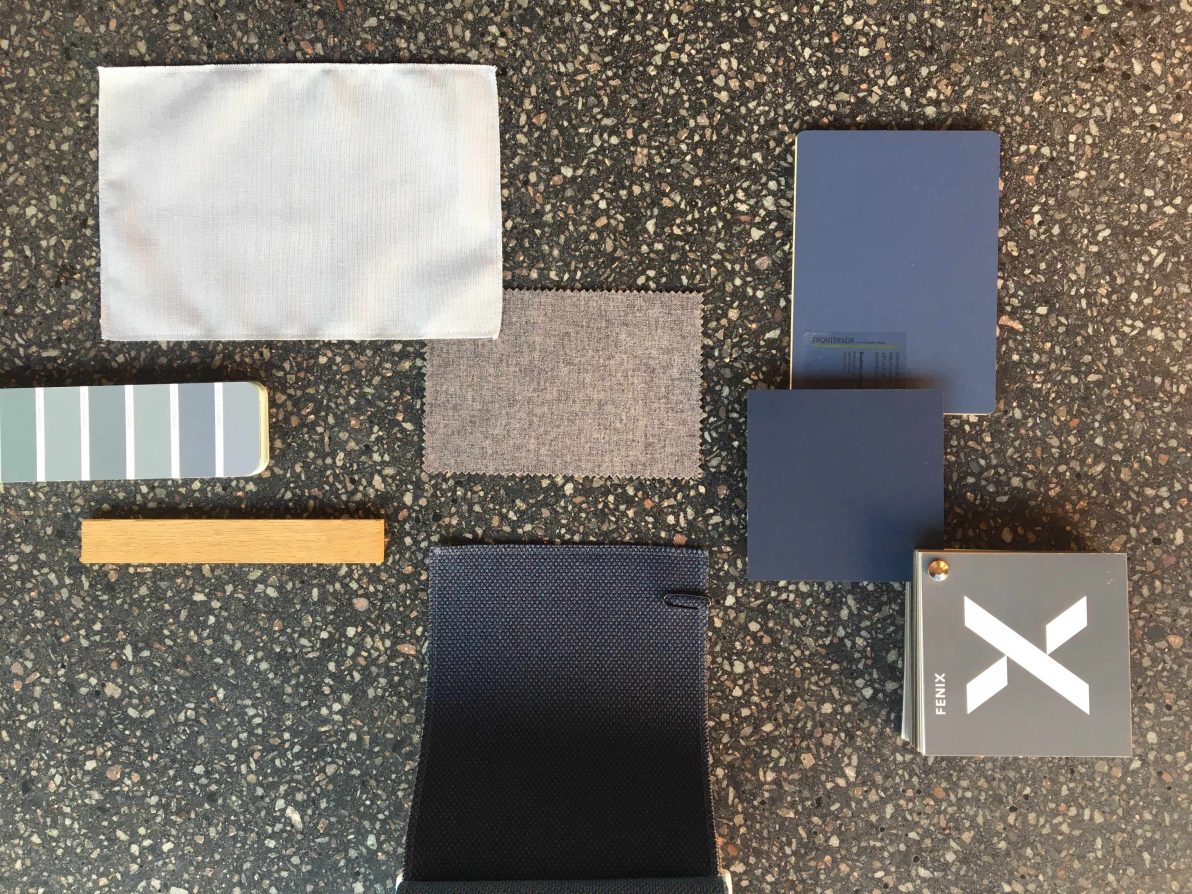

Materialien/Ausstattung

Das vorhandene Holz wird durch Grau- und Blautöne kontrastiert. Leuchten, Lichtschalter, Arbeitsplatte und Besprechungsstühle sind in Schwarz gehalten und setzen dadurch einen edlen Akzent.

Zur Lounge mit anliegender Teeküche folgen Sofaelemente dem klar vorgegebenen Raster des Raumtrenners. Zur Seite des Besprechungsbereichs bietet der Raumtrenner neben der Möglichkeit zur Präsentation auch Stauraum für z.B. Dokumente und Material- und Werkzeugmuster.

Mit dem Mohab Space haben wir ein Produkt entwickelt, das für viele aktuelle Fragen zu Wohnen, Leben und Arbeiten Antworten bietet. Uns ist es wichtig, dass wir die Art und Weise verändern, wie wir Räume wahrnehmen, da uns Nachhaltigkeit ein besonderes Anliegen ist. Als Architekt*innen, Designer*innen und Ingenieur*innen finden wir, jede*r hat das Recht auf exzellente und funktionelle Gestaltung. Daher haben wir in Zusammenarbeit mit der NGO Nehemiah Gateway Services und der Mohab GmbH ein modular verwendbares System als Holzbau entworfen und realisiert – den Mohab Space. In Zusammenarbeit mit der Agentur MoreSleep haben wir die Produkt- und Projektentwicklung, inkl. Branding und Kommunikationsstrategie, konzipiert und umgesetzt.

Modularität und Flexibilität

Je nach individuellem Bedürfnis kann ein Mohab Space alles sein: das zusätzliche Kinderzimmer, die Ergänzung von Büroflächen, ein Ferienhaus oder die Hotelrezeption, ein Pop-up-Store, autarkes Behandlungszimmer, ein Anbau von Wohnhäusern, die Bibliothek oder ein Tiny House.

Mohabs können in alle Richtungen erweitert und kombiniert werden – auf Extrawunsch sogar übereinander. Dann ist ein zusätzlich gefertigter und eingezogener Stahlrahmen vonnöten, der übereinander gestapelte Mohabs überdies stabilisiert.

Mohab Spaces werden durch unseren Holzbau-Partner Müller Holzbau in wenigen Wochen fast komplett vorproduziert. Durch die Vorfertigung ist ein schneller Aufbau mit geringem Logistikaufwand möglich. Das Mohab wird per Schwerlasttransport vom Fertigungsstandort zum Aufstellort bewegt und vor Ort mit einem Kran abgeladen.

Die Voraussetzung für die Aufstellung eines Mohab Spaces ist ein tragfähiger Untergrund, der durch ein geologisches Gutachten ermittelt und entsprechend vorbereitet wird. Für die Aufstellung eines Mohabs ist eine Baugenehmigung notwendig, die in Zusammenarbeit mit uns beantragt werden kann. Ein paar Tage nach Lieferung der Mohab-Bauteile ist das Mohab Space einzugsfertig.

Faktenbox

- Jede Einheit schafft 20 qm neuen Raum.

- Bisher können max. 5 Einheiten zusammengefügt werden.

- Das Mohab Space wird vorproduziert und dann in wenigen Stunden vor Ort aufgebaut.

- Ein zweites Geschoss kann durch Verstärkung der Decken ermöglicht werden.

- Einbaumöbel sind optional verfügbar.

- Eine Baugenehmigung muss vorliegen – wir helfen hier gerne.

- Es bedarf einer Gründung, damit das Mohab Space stabil steht. Ein Modul wiegt ca. 9 t.

- Strom- und bei Bedarf Wasserzufuhr sind zu legen.

Grundausstattung und Zusatzfunktionen

Mohab Spaces werden nach einem durchdachten und erprobten Konzept gebaut.

Wenn ein Mohab geliefert wird, braucht es lediglich Stromzufuhr und ist dann direkt einsatzbereit: Beleuchtung, Kühlung, Heizung, Lüftung und ausreichend Steckdosen sind bereits vorhanden.

Bei Kühlen und Heizen haben wir uns für ein oberhalb der Decke verbautes Multisplitgerät entschieden. Je nach Jahreszeit erzeugt es ausreichend warme oder kalte Luft. So wird im Sommer nicht geschwitzt und im Winter nicht gefroren. Dafür wird der Außenluft die Wärme entzogen und der Raumluft zugefügt.

Die Luft zirkuliert über eine Wärmepumpe, die dank der Lüftungskanäle in der abgehängten Decke in den Raum geleitet wird.

Der Auslass erfolgt an zwei Stellen der Decke oder durch die optional gewählte Akustiklochung. Durch die Holzständerbauweise ist der Raum zusätzlich gut gedämmt. Innerhalb des Mohabs wird über einen Lüfter mit Wärmerückgewinnung die Luftzirkulation sichergestellt. Für ein gutes Raumklima ist also gesorgt, und zwar sowohl bei Wärme als auch bei Kälte. Optional ist eine Photovoltaikanlage eine gute Möglichkeit, die Stromerzeugung im Mohab zu unterstützen.

Ein kleines BUS-System für Elektroinstallationen und ein Elektroverteiler sind in der Decke und Wand voreingebaut. Individuelle Erweiterungen sind also jederzeit möglich.

Das überstehende Dach und die Holzfenster mit Außenjalousien bieten Schatten und Hitzeschutz im Innenraum des Mohabs. Optional kann die Fassade aus schwarzen DWD-Schichtholzplatten oder Aluminium bestehen. Beides sind nachhaltige Materialien, die recycelbar sind und sich je nach Umgebung gut in unterschiedliche Situationen einfügen. Der Abschluss der Innenwand besteht aus einer Fichte-Dreischichtplatte und erzeugt zusammen mit den großen Fenstern ein angenehmes Raumgefühl.

Optional können die hochwertig hergestellten und multifunktionalen Möbel zusätzlich bezogen werden.

Das Bett, der Schreibtisch, der Kleiderschrank und die Regale falten, kippen und verändern sich in ihrer Form, um verschiedenen räumlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.