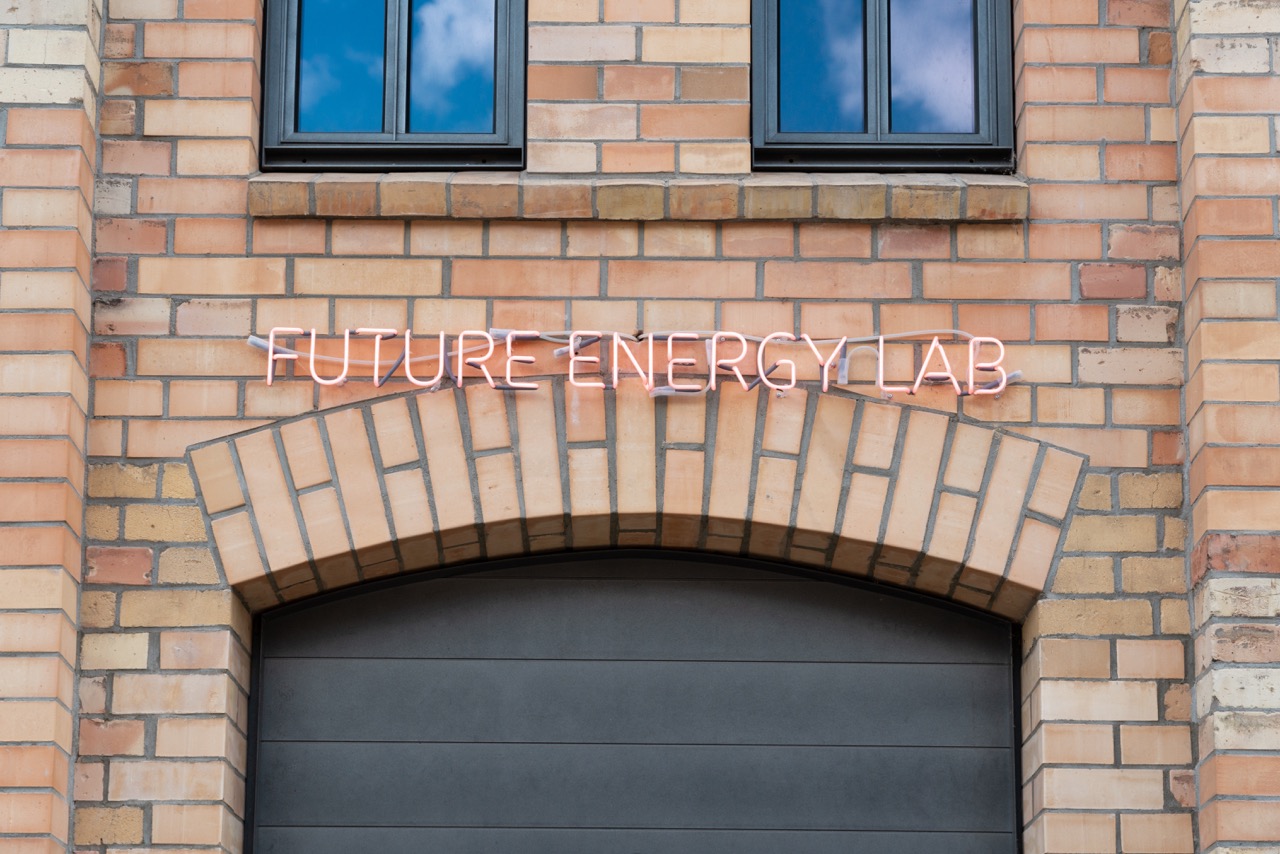

Innenarchitektur für neuen Büro- und Co-Working-Komplex für die Deutsche Energie-Agentur dena in Berlin

Moderne Büroneugestaltung auf ca. 1100m2 für Lab, Co-Working, Event und Meetingräume

Moderne Büroneugestaltung auf ca. 1100m2 für Lab, Co-Working, Event und Meetingräume

Das denkmalgeschützte Rathaus in Trossingen

Neue Räume für die Stadtinformation Ettlingen

Neubau Kindertagesstätte in Ludwigsburg-Oßweil mit Ideenteil Pflegeheim

Umbau, Sanierung und Erweiterung Rathaus Neuried

Buchsteighalle mit neuem Feuerwehrhaus in Eutingen-Weitingen

Die Halle wird für den Grundschulsport, Sportbetrieb der örtlichen Vereine sowie Veranstaltungen der örtlichen Vereine als Sport- und Mehrzweckhalle genutzt.

Die Halle wird für den Grundschulsport, Sportbetrieb der örtlichen Vereine sowie Veranstaltungen der örtlichen Vereine als Sport- und Mehrzweckhalle genutzt.

Unser Konzept für das Familienzentrum in Althengstett

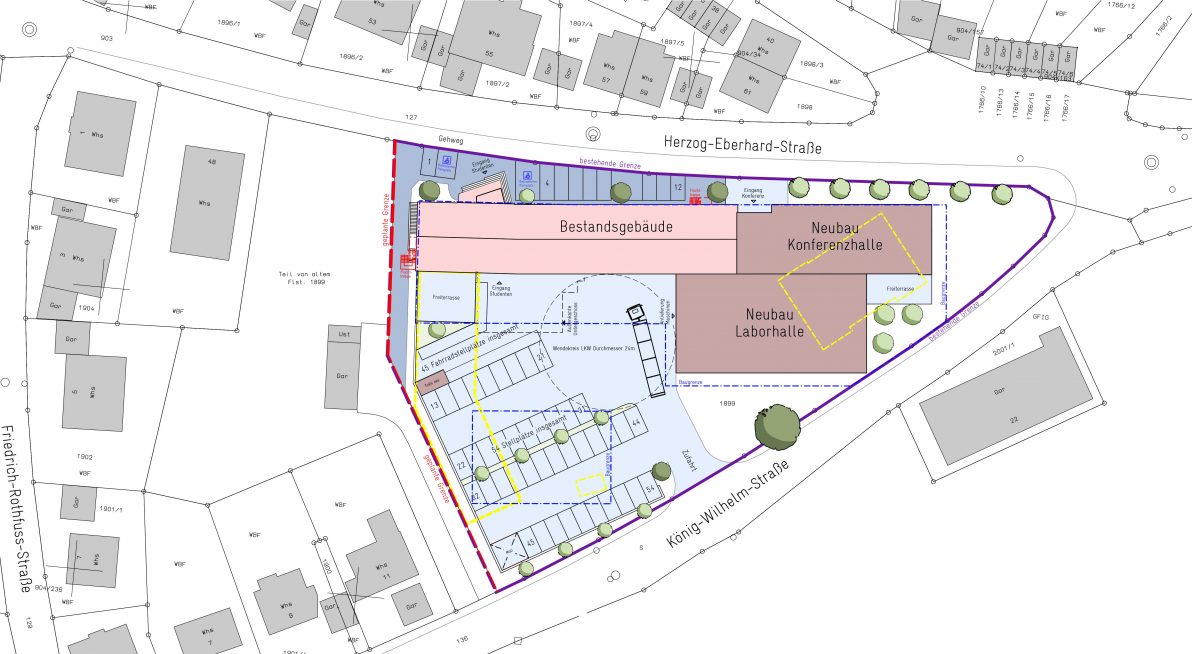

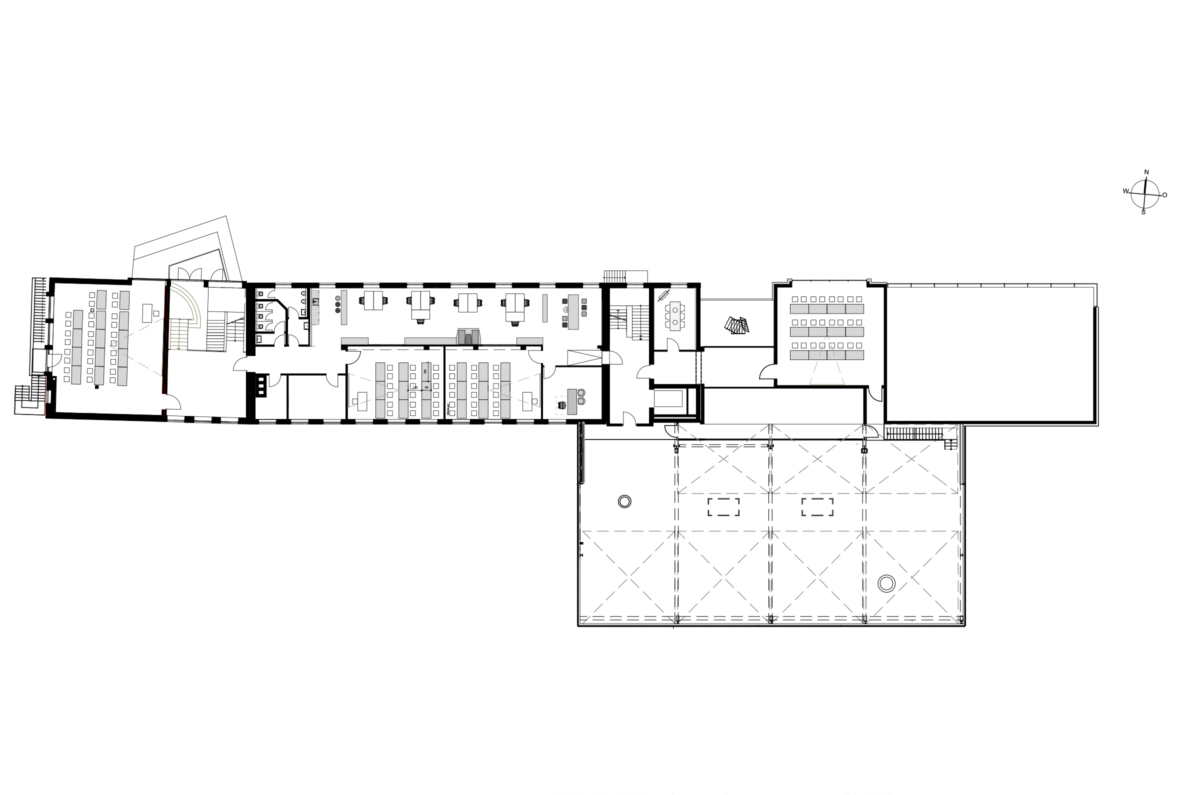

Der neue Campus Schwarzwald in Freudenstadt

Repräsentationsort und Herstellungsbetrieb werden hier vereint: eine Laborhalle in Aluminium, die beachtliche Glasfassade der Konferenzhalle und zukunftsfähige Räume für Studium, Forschung und Campus-Gastronomie.

Repräsentationsort und Herstellungsbetrieb werden hier vereint: eine Laborhalle in Aluminium, die beachtliche Glasfassade der Konferenzhalle und zukunftsfähige Räume für Studium, Forschung und Campus-Gastronomie.

3. Platz im Wettbewerb: Stadtbibliothek Esslingen

Neubau 4-gruppige Kindertageseinrichtung in Endingen

Idee / Ausgangslage

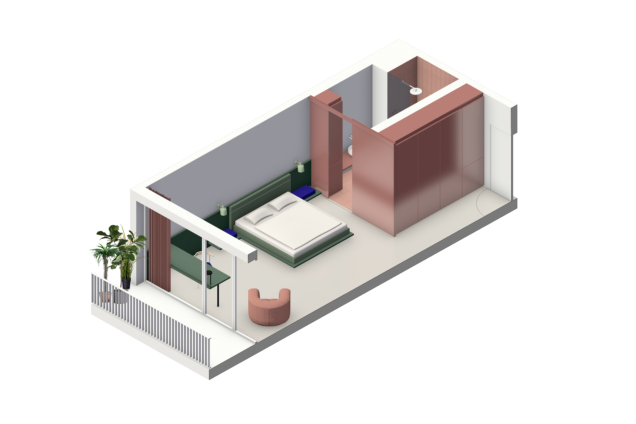

Für die Deutsche Energie-Agentur dena, die den Auftrag hat, einen Beitrag zum Erreichen der Energiewende zu leisten, haben wir die neuen Büroflächen gestaltet.

In historischem Kontext ist auf drei Geschossen mit 1100 qm ein Ort zum Tüfteln, Forschen und innovativen Austausch entstanden. Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen erproben hier digitale Technologien und organisieren Workshops sowie Events zur Zukunft der Energiewirtschaft.

Gemeinsam mit den Machern des Future Energy Lab haben wir die Fläche in vier Areale unterteilt:

- das 150 qm große Digital Lab im Erdgeschoss mit spezifisch geplanter technischer Ausstattung, in dem bis zu 12 Personen an neuen Ideen experimentieren können

- die flexible Co-Working und Eventfläche im ersten Geschoss, die sich je nach Bedarf schnell umbauen und variabel nutzen lässt

- den Community Bereich mit Café und großem Meetingraum, der auch auch für externe Arbeitsgruppen nutzbar ist

- der Bürobereich, in dem die ca. 15 permanent Mitarbeitenden der Agentur konzentriert arbeiten können

Konzept

Der Hauptaufgabe, optimale Voraussetzungen für Arbeitsgruppen aus Forschung und Entwicklung zu schaffen und gleichzeitig öffentlich sichtbar zu sein, sind wir mit einem multifunktionalen, detailliert durchdachten Gesamtkonzept begegnet.

Die Räume im KPM-Quartier sind eine tolle Grundlage, auf die wir mit unserem Gestaltungsansatz bewusst aufbauen. Das Materialkonzept ist vom Branding des Future Energy Labs inspiriert und spielt mit dem zentralen Farbspektrum als Ergänzung zum Bestand. Die großformatigen Wandgrafiken sind an die Form des Hexagons angelehnt und finden sich als übergeordnetes Merkmal auf allen Geschossen wieder. Die Wandbilder zeigen einen kleinen Ausschnitt des Future Energy Lab Logos. In jeweils jedem Stockwerk wird das gesamte Logo quer durch den ganzen Grundriss gezogen und in einzelnen Räumen wiedergegeben. Auch die Drehung der einzelnen Hexagons wurde in den Räumen separat dargestellt. So entstand in jeden Raum ein andere Farbe und eine andere Winkelanordnung. Im Spiel mit den Maßstäben bilden sie einen Statement-Kontrast sowohl zum Ziegelgewölbe als auch zu der klaren Architektur der oberen Etagen.

Um den baulichen Aufwand so gering wie möglich zu halten, wurden neue Wände nur dort gezogen, wo es unerlässlich war – nämlich im Digital Lab und zur Abtrennung des großen Meeting Raumes, der eine großzügige Akustikverglasung erhielt.

Im Cafébereich kommen eigens entwickelte Tische, Bänke und Hocker zum Einsatz, die zusammen mit den reduzierten Wandleuchten einen flexiblen Bereich für Pausen und informelle Treffen schaffen. Die Formsprache der Möblierung bezieht sich wieder auf das dena Logo.

Wenige, aber gezielt gesetzte Einbauelemente aus lackiertem Birkensperrholz prägen die Räume und deren Wegeführung. Im lichtdurchfluteten Dachgeschoss strukturieren eingestellte Trennwände das dena Büro und bieten Platz für Rückzug sowie Konzentration.

Helle Metallregale, speziell eingefärbte Eurokisten und gepolsterte Sitzmöbel ergänzen die Ausstattung geschossübergreifend und schaffen Inseln, die zum Verweilen einladen.

Im Co-Working Bereich zählt Wandelbarkeit: die Arbeitstische und Bestuhlung sind leicht verräumbar, die Einbauelemente der Arena, Bühne und des Bartresens funktionieren multifunktional. So kann der Raum auch für Präsentationen, Konferenzen und ähnliche Events genutzt werden.

Als wiederkehrendes Element heben schlanke, reduzierte Lichtobjekte die unterschiedlichen Deckenstrukturen der einzelnen Geschosse hervor: gereiht, schräg überlappend oder quer zum Raum wird die jeweilige Situation betont.

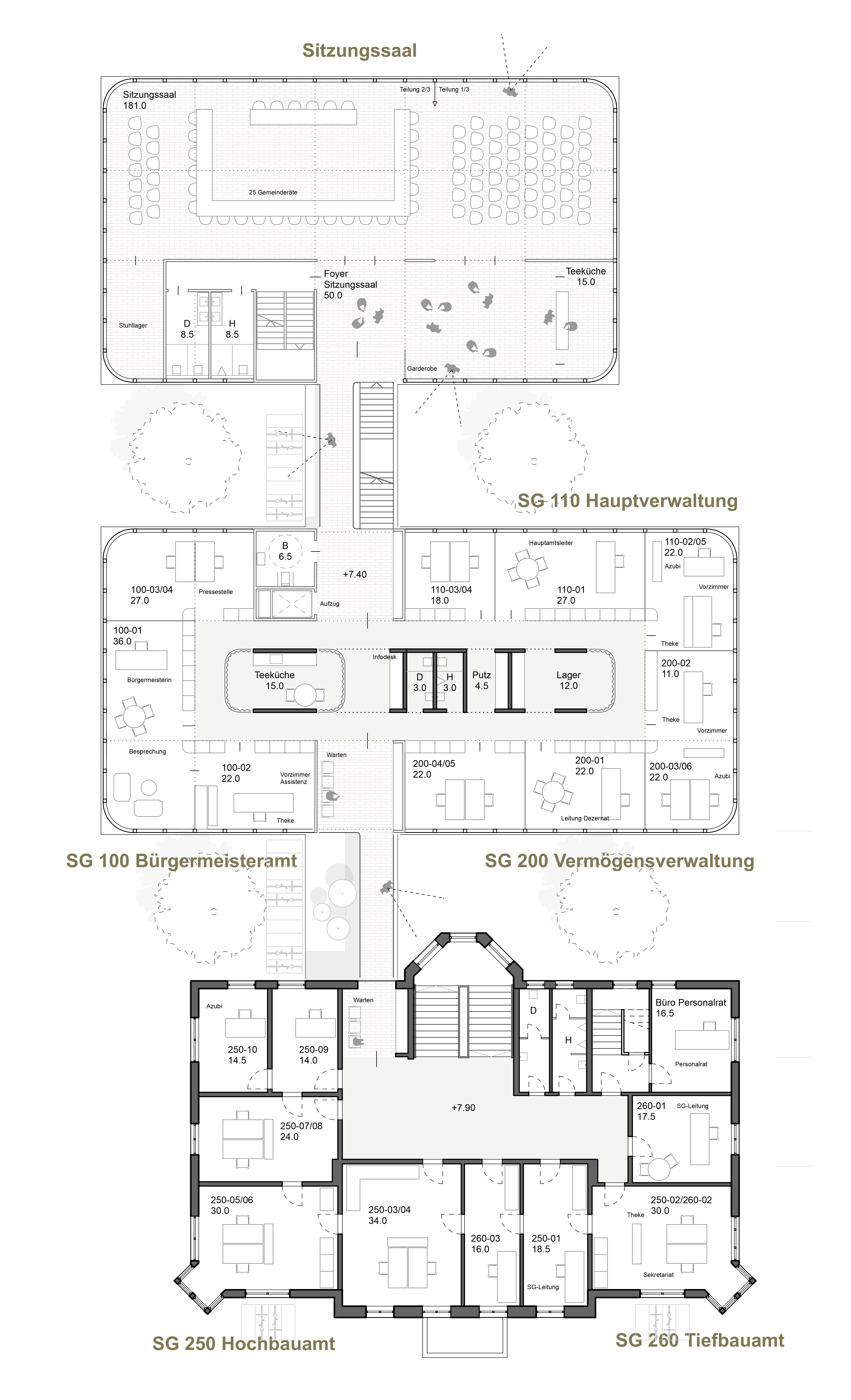

Beim Verhandlungsverfahren mit Lösungsvorschlag für einen Erweiterungsbau mit Sanierung eines historischen Rathauses haben wir den 2. Platz im Wettbewerb belegt.

Aufgabenstellung

Das Rathaus in Trossingen besteht aus zwei Gebäudeteilen: dem historischen Altbau aus dem Jahr 1904 – denkmalgeschützt und Herzstück der Verwaltung – sowie dem Erweiterungsbau aus dem Jahr 1980.

Durch den Zuwachs an Einwohnern und Dienstleistungen ist eine Erweiterung der Verwaltung notwendig. Der Anbau aus dem Jahr 1980 soll rückgebaut werden. An dieser Stelle soll ein neuer Erweiterungsbau mit ca. 75 Arbeitsplätzen sowie einem Sitzungssaal, Besprechungs- und Sozialräumen (Programmfläche ca. 2.800 m²) entstehen, der die ca. 37 Arbeitsplätze im Altbau ergänzt und so die räumlichen Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Verwaltung schafft.

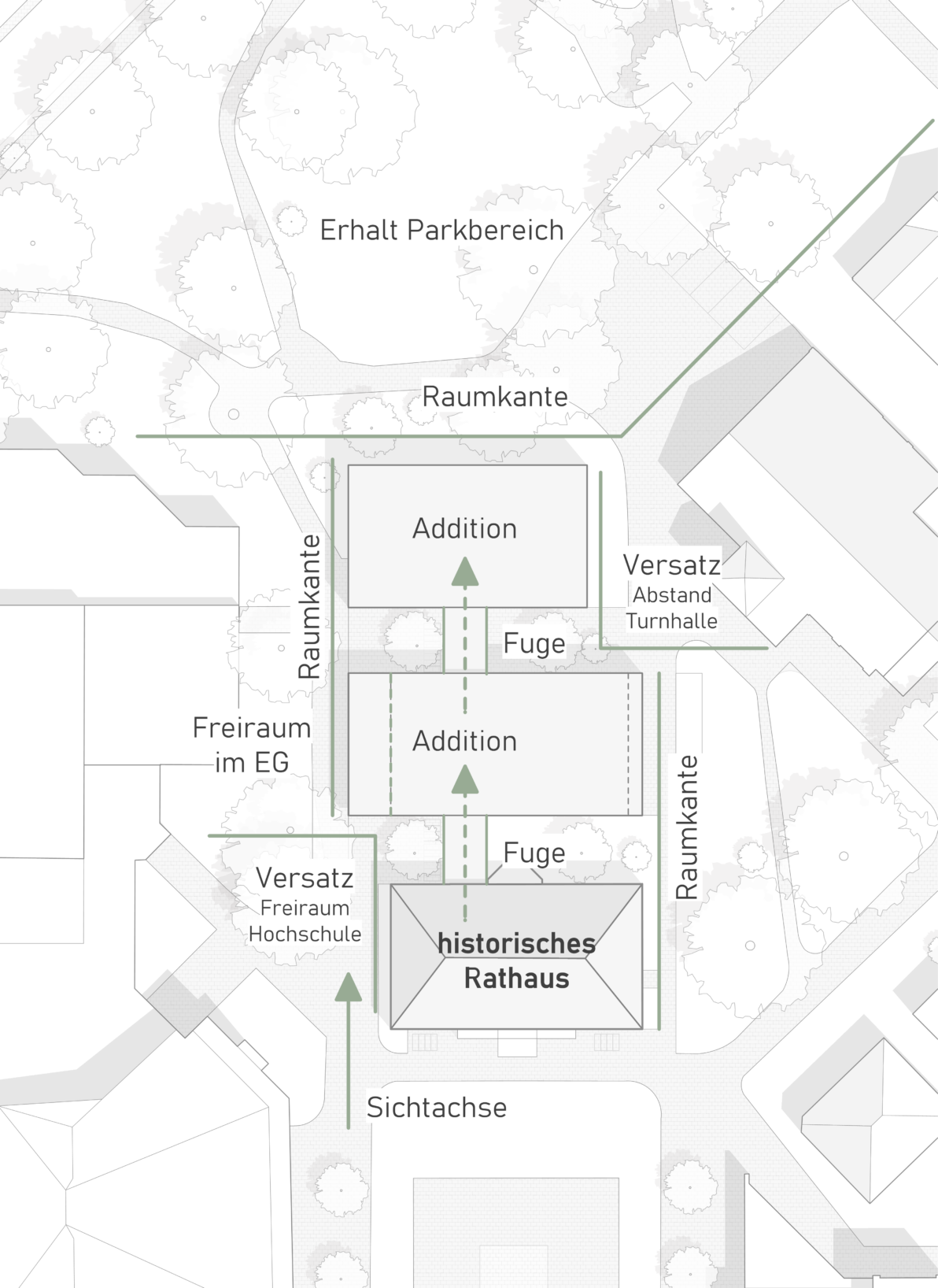

Städtebauliche Einbindung

Die orthogonale Erweiterung ist als gegliederter Baukörper, ohne jegliche Ecken oder Schrägen, parallel hinter dem historischen Rathaus angeordnet und nimmt ungefähr die Länge und Tiefe des bestehenden Rathauses auf.

Die neuen Baukörper mit flachem Dach ordnen sich dem denkmalgeschützten Gebäude unter. Gemeinsam mit der benachbarten Turnhalle und Musikhochschule wird eine räumliche Kante zum Park gebildet. Die angrenzende Frei- und Parkfläche soll möglichst erhalten bleiben.

Die Baukörper stehen in Flucht und Versatz zueinander, als Reaktion auf die angrenzende Bebauung. Schmale, transparente Verbindungen zwischen den Volumen lassen das denkmalgeschützte Rathaus freistehend und erlauben Durchsichten.

Das mittlere Volumen schiebt seitlich hinter dem Rathaus vor und kann vom Platz aus bereits gesehen werden. Die beiden neuen Volumen setzen den Bestand als rhythmisierte und schlicht gehaltene Ergänzung fort und sollen mit angemessener Dimension in Erscheinung treten.

Architektonisches Konzept

Die neue Erweiterung vom historischen Rathaus grenzt sich bewusst vom bisherigen Anbau ab.

Orthogonalität als Kontrast zum verwinkelten Bau aus den 80er-Jahren. Einfache, wiederholende und offene Strukturen über alle Geschosse. Barrierefreie Erreichbarkeit von allen Ebenen und Arbeitsbereichen mit Verzicht auf Halbgeschosse. Einfache Erreichbarkeit und Wegeverbindung für den täglichen Betrieb und Besucher.

Das denkmalgeschützte Rathaus bleibt in seiner Substanz und Raumstruktur erhalten. Der bisherige Übergang zum Anbau aus den 80er-Jahren wird rückgebaut und die Stelle in ihrem ursprünglichen Zustand hergestellt. Stattdessen gibt es in allen drei Geschossen einen Steg als Verbindung zur Erweiterung mit Sicht auf das freigestellte Treppenhaus. Am geplanten Übergang wird am wenigsten Eingriff in die Grundrissstruktur vorgenommen.

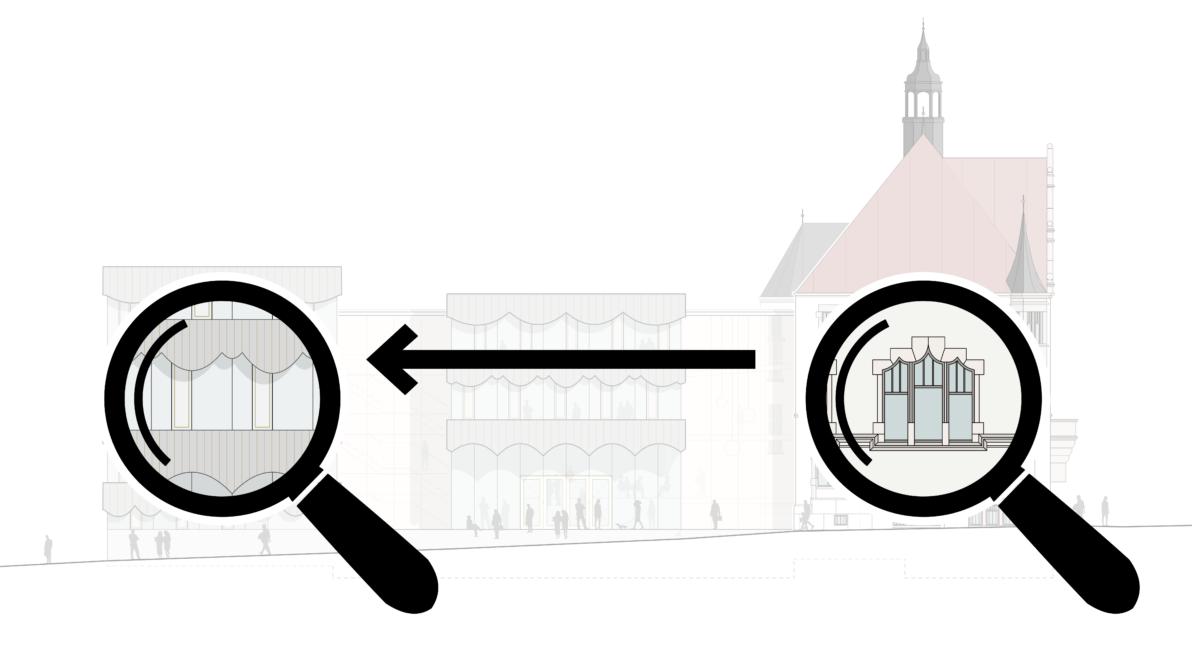

Die Fassaden der Erweiterung werden von verglasten Bändern mit schmalen Fensterflügeln umrahmt. Als bindende Synergie zum denkmalgeschützten Rathaus nehmen die geschlossenen Brüstungen am unteren Abschluss die Formensprache der unterschiedlichen Fensterstürze des Bestands auf.

Konstruktion und Materialität

Die neuen Gebäudeteile werden bis auf das Untergeschoss in vorgefertigter Holzbauweise erstellt. Unter Berücksichtigung technischer Anforderungen, gewünschten Oberflächenqualitäten und der Kostenoptimierung werden unterschiedliche Bauweisen wie Holzrahmenbau oder Massivholzbau kombiniert. Soweit gewünscht, wird auf nachhaltige und zertifizierte Baustoffe gesetzt.

Der Entwurf sieht eine gerasterte Struktur über sämtliche Geschosse vor. Dies vereinfacht nicht nur Statik oder Leitungsführungen, sondern lässt auch frei disponierbare Bürozonen entstehen. Mit einem Raster von 1,25 m bis 1,35 m sind sämtliche Raumeinteilungen und Arbeitswelten realisierbar.

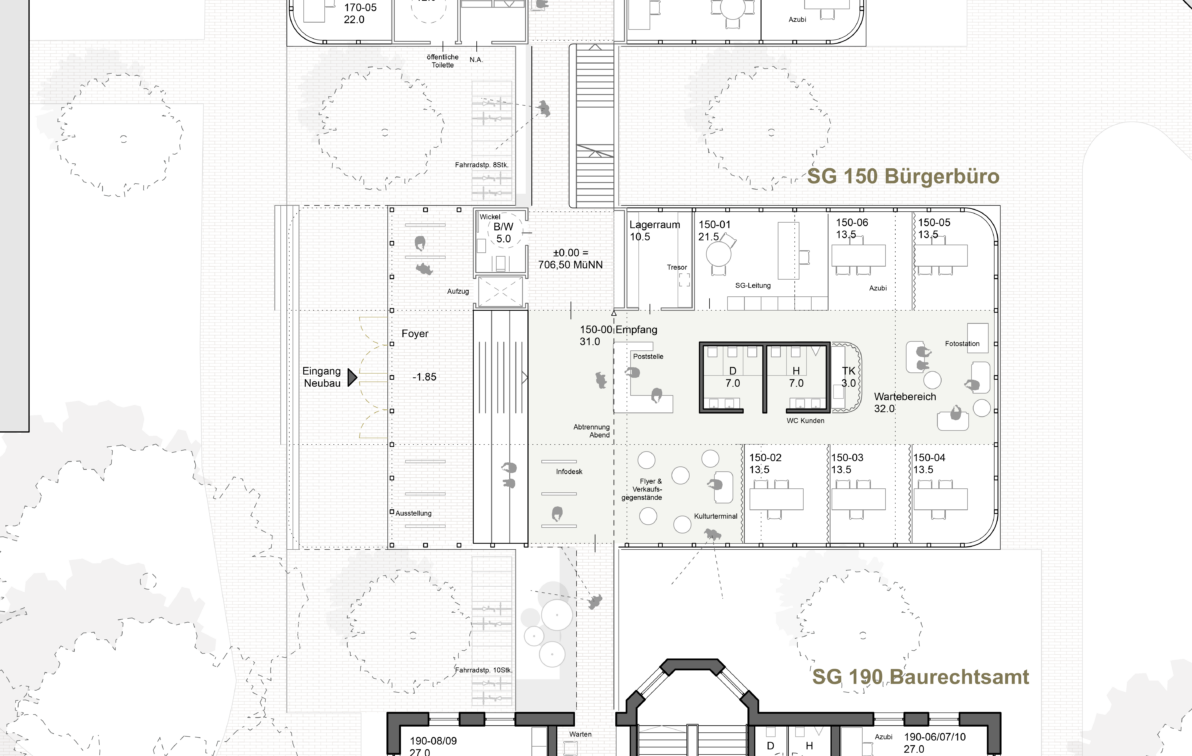

Funktionsbereiche / Innere Organisation

Drei Baukörper mit jeweils vier Geschossen sind in jedem Geschoss miteinander barrierefrei verbunden. Die Flächen sind möglichst neutral gestaltet, sodass die benötigten Büroflächen frei für eine zukunftsfähige Stadtverwaltung eingeteilt werden können.

Die zur Verfügung stehenden Bereiche können in ihrer Gestaltung mit Einzelbüros, Großraumbüros oder dem Thema New Work mit kreativen Funktionen bespielt werden. Die Struktur lässt Änderungswünsche ohne große Eingriffe zu. Durch den Kern im Innern können Bereiche frei definiert und gemäß den Anforderungen auch räumlich abgetrennt werden. Die dienenden Nebenräume sind auf den Geschossen im Kern gleichmäßig verteilt.

Flexible (=dynamische) Arbeitsumgebungen bringen Menschen, Räume und Technologie zusammen und passen sich an Veränderungen in Bezug auf Art, Ort und Zeit der Arbeit an.

Empfangsbereich

Das Foyer des Gebäudes wurde gestaltet, um eine einladende und funktionale Atmosphäre zu schaffen. Es verfügt über Sitzstufen und einen überhöhten Bereich, der eine interessante räumliche Dynamik schafft. Beim Betreten des Foyers fällt sofort der gut sichtbare Empfangsbereich ins Auge, was eine klare Orientierung für Besucher ermöglicht.

In diesem Foyer wurde besonderes Augenmerk auf die Raumakustik gelegt, um einen angenehmen und ruhigen Wartebereich zu schaffen.

Das Bürgerbüro in diesem Gebäude wurde mit einsehbaren Einzelbüros gestaltet, was für Transparenz und Offenheit steht. Dies ermöglicht den Mitarbeitern, in einer kommunikativen Umgebung zu arbeiten, während gleichzeitig die Privatsphäre gewahrt bleibt.

Neuer Magnet im Herzen der Altstadt

In Ettlingen weiß man zu leben! In der lebendigen Stadt am Rande des Schwarzwaldes werden Genuss, Kultur sowie Ausflüge in die umgebende Natur groß geschrieben. Wer Inspiration und persönliche Beratung sucht, kann seit März 2023 die neue Stadtinformation direkt am Marktplatz besuchen.

Angeregt von der Ettlinger Altstadt und dem geschichtsträchtigen Schloss direkt um die Ecke hat das Team von buerohauser hier einen neuen Anlaufpunkt für Einwohner und Besucher gleichermaßen geschaffen. Die lediglich 200 qm große Fläche vereint einen großzügigen Kundenbereich sowie genug Backoffice- und Lagerflächen für die Mitarbeiter:innen.

Raum

Der langgestreckte Raum wurde im Rohzustand übernommen und räumlich komplett umgedacht. Dabei sind die beiden markanten Achteck-Stützen aus massivem Beton schnell zu zentrale Objekten geworden, um die herum die Planung ansetzte.

Konzept

Das Gestaltungskonzept arbeitet die mächtige Stütze im vorderen Bereich heraus und macht sie zum Mittelpunkt, der die Wegeführung vorgibt. Optisch wird dies durch den kreisförmigen Farbwechsel des Bodens unterstützt und durch eine runde Holzsitzbank mit verstecktem Stauraum sowie Flyer-Regalen ergänzt.

Einbaumöbel aus rot-durchgefärbtem Holzwerkstoff leiten die Besucher zu den wichtigsten Stationen. Am dynamisch gewinkelten, barrierefreien Tresen heißt ein leuchtender LED Schriftzug die Gäste willkommen. Im restlichen Raum beruhigen großflächige Elemente aus Weißtanne das Auge und stellen den Bezug zu regionalen Hölzern her.

Kartenwand

Um die Fülle der Informationen und Ausflugsmöglichkeiten unter einen Hut zu bekommen, wurde eine große Kartenwand aus Holz entworfen. Angelehnt an die Säulenform trägt diese zwei polygonale Kartenelemente, die sich thematisch der Stadt sowie dem umgebenden Albtal widmen. Jeweils ergänzt durch Touch-Screens können die Besucher hier ihre Wanderrouten planen und sich schnell einen Überblick über kulinarische und kulturelle Highlights verschaffen.

Die Bedienoberfläche der Monitore und die Kartengrafik wurde in Kooperation mit den Ausstellungsdesigner:innen von Studio it’s about und der Illustratorin Sabine Hecher aus Berlin entwickelt.

Möbel

Ein flexibel zu bespielendes Souvenir-Regal mit integrierter Beleuchtung fungiert als Schaufenster. Auf der gegenüberliegenden Seite versteckt ein komplett rot gefärbter Deckenkoffer die Lüftungsanlage und ist gleichzeitig Hintergrund für Sonderthemen und Deko-Elemente des Marketing Teams. Eine eigens entworfener Sitzgruppe bietet Platz für das persönliche Gespräch oder vertieftes Lesen.

Stauraum

Eine Hauptanforderung der Nutzer:innen war der Wunsch nach viel Stauraum, um die vielen Prospekte und Flyer, die die Öffentlichkeitsarbeit mit sich bringt, vor Ort lagern zu können. So enthalten viele der Elemente versteckte Klappen und Fächer, die bei Bedarf an Ort und Stelle Nachschub liefern.

Details

Formale Details wie Fugenversprünge, das um 45° gedrehte Fliesenraster und die schräg gestellten Lamellen verschaffen dem Raum besondere Haptik.

Licht

Das Beleuchtungskonzept hat buerohauser direkt mitgeliefert: flächige Beleuchtung gepaart mit punktuellen Highlights, die die wichtigen Elemente in Szene setzen, ohne aufzufallen. So wird z.B. die alte Betonschalung an den Stützen, die früher unter Putz verborgen war, nun durch schwenkbare Strahler inszeniert. Der Rest der Fläche ist gleichmäßig ausgeleuchtet.

Back-Office

Die diagonal angeordneten Lamellen trennen Kundenbereich und Backoffice und stellen interessante Sichtbezüge zum Tresen her.

Prozess

Bereits zu Beginn des Projektes wurden die Grundlagen und Zielsetzungen in gemeinsamen Workshops erarbeitet. Für die Planer war es überaus wertvoll, von Anfang an dabei zu sein, um im laufenden Prozess alle Themen konkret berücksichtigen zu können.

Fazit

Zufriedene Gäste, zufriedene Mitarbeiter, klar definierte Abläufe und eine griffige Darstellung der regionalen Profilthemen – all das wurde hier räumlich umgesetzt.

Die neue Tourist Info ist nun ein Ort, der Menschen zusammenbringt, an dem toll zusammengearbeitet werden kann und der mitten im Herzen der Stadt ein Treffpunkt für alle ist.

Architektonisches Konzept

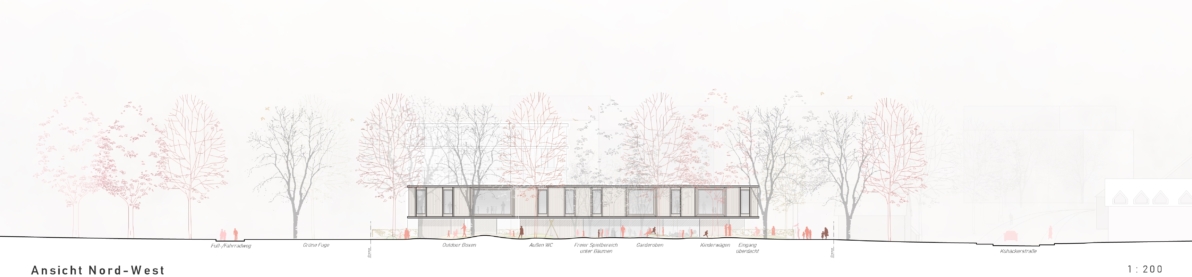

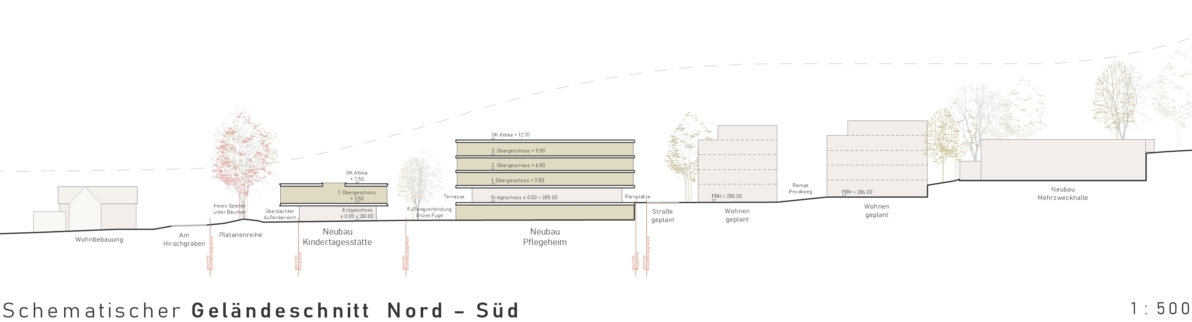

Unser Konzept beim nicht-offenen Wettbewerb wurde mit einem Preis beim Ideenteil Pflegeheim ausgezeichnet.

Aufgrund der Rahmenbedingungen des Grundstücks mit neuem Erschliessungsweg, großen Bestandsbäumen und angedachten Grünzug im Osten ergibt sich die Situation, dass das geplante Gebäude im Südwesten des Grundstücks liegt. Der geforderte, dreigeschossige Baukörper würde große Schatten auf die eigenen Außenspielbereiche im Norden werfen und die interne Arbeitsabläufe und räumlichen Funktionen über die Geschossigkeit aufwändig darstellen.

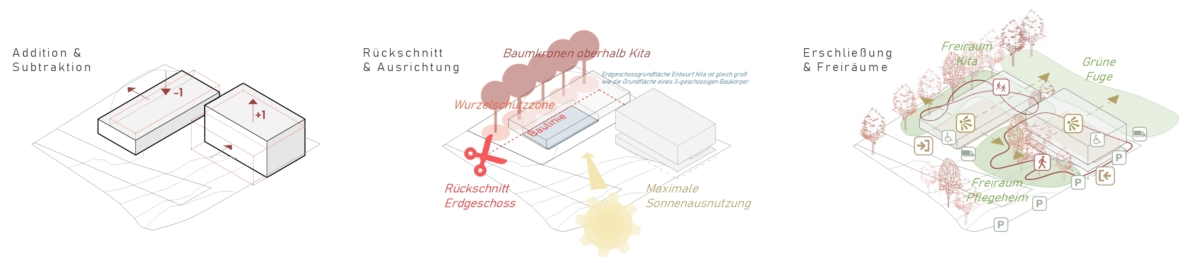

Der Entwurf für den Neubau der Kindertagesstätte in Ludwigsburg Oßweil sieht deshalb einen zweigeschossigen Flachbau als kompakten Baukörper vor, welcher nicht nur die Abläufe einer Kita vereinfachen, sondern auch das “Wir”-Gefühl der Kinder stärken soll. Eine Trennung über Geschossigkeit erfolgt nicht in den Gruppen und Aufenthaltsbereichen, sondern mittels den Funktionen. Über dem transparenten und zurückgesetzten Erdgeschoss liegt der großzügige Kita-Bereich als schwebendes Geschoss. Die zweigeteilte horizontale Gliederung bildet, auch in der Ausformulierung der Fassade, die unterschiedlichen Funktionen des Neubaus ab und ist sowohl in der Form als auch in der Materialität ablesbar. Somit wird auch der städtebaulichen Lage und dem topologisch von der neu geplanten Straße südlich des Pflegeheims aus um ein Geschoss abfallenden Gelände Rechnung getragen.

Das offen und transparent gestaltete Erdgeschoss trägt maßgeblich zur Zonierung und dem Erscheinungsbild des Baukörpers bei und verschafft dem Gebäude seine Leichtigkeit und Durchlässigkeit. Eingestellte Boxen mit unterschiedlichen Funktionen halten den Grundriss nicht nur zusammen, sondern bilden auch gleichzeitig immer wieder gezielte Zwischenbereiche, sowie räumliche Abschlüsse. Im Erdgeschoss sind neben den zentralen Garderoben, die Sozialräume der Mitarbeiter, ein Besprechungsraum für Elterngespräche, die Anlieferung für den Küchenbereich und Außentoiletten untergebracht. Sämtliche Räumlichkeiten für den Kita-Alltag sind auf der oberen Ebene untergebracht.

Der großzügig überdachte Haupteingangsbereich liegt an einem Vorplatz. Gespräche und Wartezeiten können hier verbracht und Fahrräder abgestellt werden. Eine Schleuse schützt den Innenraum vor Wind und Wetter, direkt angegliedert ist der Abstellraum für Kinderwagen.

Das auskragende Obergeschoss ist als „Leuchtturm“ zwischen den Bäumen von Süden her kommend der Auftakt einer eher kleinmaßstäblich gestalteten Umgebungsbebauung nördlich der Straße Am Hirschgraben. Es ist aus allen Himmelsrichtungen gut sichtbar, rückt die neue Kindertagesstätte dadurch ins Bewusstsein der Bevölkerung, wenngleich es sich in der Höhe zurücknimmt. In seiner architektonischen Ausformulierung werden hierbei bewusst gestalterische Fassadenelemente wie z.B. zusammenhängende große „Schaufenster“ in den Gemeinschaftsbereichen und Gruppenräumen sowie eingeschnittene Loggien- und Terrassenbereiche ausgebildet, welche das Fassadenbild prägen und die Funktionen abbilden.

Im Innern ist das offen gestaltete Obergeschoss klar strukturiert. Jede U3-Gruppe hat ihren in sich funktionierenden Bereich mit Rückzugsecke, Abstellraum und Loggia. Im zentralen, lichtdurchflutenden Bereich mit Ausblicken und alle Himmelsrichtungen wird zusammen begegnet, gespielt, gewerkelt, gerannt, vorgelesen, gekocht und gegessen. Er bildet das Herz der Kita und fungiert als eine Art Marktplatz, wenn die Zeit dafür ist. Kleine Kinder unter U3 benötigen ihren Rückzugsraum, manchmal auch ohne den Lärm und Spieltrieb der großen Ü3-Kinder. Deshalb sind diese beiden Gruppen separat mit eigenem Vorbereich abgebildet. Sie sind so angelegt, dass in den Randzeiten der Betreuung mit weniger Personal die Kinder in ihren gewohnten Räumen bleiben können. Trotzdem sind die U3-Kinder bewusst nicht in einem anderen Geschoss untergebracht, damit die größeren Kinder auch mal zu Besuch und zum ruhigen Spielen vorbeikommen können. Es gibt kein “die anderen Kinder”, es gibt nur ein “Wir”.

Städtebauliche Einbindung & Freianlagen

Der Baukörper der neuen Kindertagesstätte fungiert als nördlicher Auftakt des zukünftigen Planungskonzepts der Stadt Ludwigsburg. Die umgebende Bebauung am Hirschgraben ist mit kleineren Wohnhäusern eher niedrig. Bewusst ist eine flächige, Zweigeschossigkeit gebildet, die sich topographisch in die umliegende nördliche Umgebungsbebauung einfügt und als Gegenpol zum Pflegeheim, welches sich auf kleinstmöglichem Fußabdruck in die Höhe erstreckt, darstellt. Es wird Rücksicht auf den Baumbestand im Norden genommen und der Fußabdruck des Gebäudes im Erdgeschoss entlang der geplanten Baulinie platziert. Im Obergeschoss kragt der Baukörper allseitig aus und ermöglicht somit eine Hauptfunktionsverteilung der neuen Kindertagesstätte auf nur einem Geschoss. Dieses obere Geschoss schwebt zwischen den Bäumen und tangiert somit weder deren Baumkronen, noch die Baumwurzelzone. Durch die angestrebte 2-Geschossigkeit wird nicht nur ein kompakter Baukörper geschaffen, sondern gleichzeitig auch die eigene Beschattung im Gartenbereich reduziert und für eine ausreichende Belichtung gesorgt. Auch ein hohes Maß an überdachter und qualitativ hochwertiger Außenraumfläche entsteht. Dies gelingt unter anderem durch das gläsern und transparent ausgebildete Erdgeschoss, welches die Blickbezüge und Sichtachsen in die Freibereiche und hin zur Grünen Fuge nicht nur zulässt, sondern gezielt inszeniert.

Das Prinzip der im Erdgeschoss eingestellten Boxen lässt Innen und Außen miteinander verschwimmen und erzeugt einen gestalterisch ansprechenden und überdachten Bewegungsraum. Ein Sonnengarten im südöstlichen Teil bringt Sonnenstrahlen in den frühen, meist temperaturtechnisch noch angenehmen Morgenstunden, wohingegen der restliche Außenbereich auch in der glühenden Mittagssonne noch uneingeschränkt nutzbar bleibt. Im Südosten schließt der neue Baukörper in einer Linie mit dem neuen Pflegeheim ab. Dieses platziert sich bewusst an der südöstlichen Grundstücksgrenze, um eine vollflächige Beschattung der Kita zu vermeiden und einer südlichen Wandausbildung entgegenzuwirken. Ein großzügiger Freiflächenbereich im Südwesten entsteht, welcher nördlich in einer Verbindungsachse zur Grünen Fuge mündet. Ein umlaufender Spazierweg umrundet das neue Pflegeheim und terrassiert somit den südwestlich um ein Geschoss abfallenden Grünbereich. Städtebaulich wird bewusst eine 5-Geschossigkeit gewählt, um den Fußabdruck möglichst klein zu halten und sich topographisch in die Umgebung nach Süden einzufügen. Auch hier wird mit einem transparent ausgebildeten Erdgeschoss der Blick durch das Gebäude und von der Grünraum Außenfläche hin zur Grünen Fuge im Osten geleitet.

Innere Organisation

Das Eingangsfoyer als transparentes Bindeglied zwischen den Funktions- und Außenräumen dient mit seiner großzügig freiliegenden Treppe als Verteiler über zwei Stockwerke. Zur barrierefreien Erschließung ist ein Aufzug unmittelbar an den Windfang angrenzend eingeplant, welcher auf Grund der Zweigeschossigkeit nur von den U3-Kindern und Anlieferung genutzt wird. Im Erdgeschoss sollen Innen- und Außenraum verschmelzen. Funktionsboxen geben dem Raum einen Rahmen, lösen die Gebäudegrenzen jedoch nahezu auf. Im Obergeschoss hingegen wird der Außenraum gezielt in Szene gesetzt: vereinzelte Dachterrassen, bodentiefe Verglasungen oder große Guck- und Schaufenster geben gezielt einen Blick ins umgebende Grün. Von innen nach außen gedacht gibt der Entwurf somit eine klare architektonische Haltung und vertikale Trennung der Funktionen vor. Im Verteilerbereich, dem Herzen des Gebäudes, entstehen in beiden Geschossen somit gezielte Sicht- und Blickachsen, Durchblicke und Einblicke, auf die Umgebung und grüne Fuge, eine Verbindung zwischen Innen und Außen.

Funktionsbereich

Im Erdgeschoss bildet das gläserne Foyer und Herzstück den zentralen Ort, von dem die Orientierung im Gebäude ausgeht. Der Kinderwagenabstellraum ist von Außen und Innen zugänglich und dem überdachten Eingangsbereich zugeordnet. Im vorderen, südlichen Eingangsbereich befinden sich die Garderoben der U3 Kinder mit direkter Anbindung zum Treppenhaus und Aufzug ins Obergeschoss. Die Ü3 Garderoben orientieren sich nach Norden hin zum Gartenbereich und liegen in direkter Verbindung zum großzügig gestalteten Treppenaufgang ins Obergeschoss. Eingerahmt wird die große Freitreppe mit Rutsche durch zwei Funktionsregale. Auf der Seite des U3-Bereichs mit Garderobe für die Schmutzkleidung und Gummistiefel, sowie angrenzendem Zugang zum überdachten Außenbereich. Auf der anderen Seite mit Materialschränke zum angrenzenden Personalbereich. Dieser Bereich erhält somit seine Privatsphäre und liegt nicht im zentralen Besucherverkehr. Das Leitungsbüro mit Besprechungsraum für Elterngespräche ist jedoch mit Blick auf den Eingangsbereich verortet. Ein Außen-WC kann bei Gartennutzung einfach erreicht werden. Innen ist ein Sanitärblock zum Händewaschen nach Wiederbetreten des Hauses angeordnet, sowie ein weiteres WC.

Das Herzstück des Obergeschosses bilden die beiden Funktionsräume Cafeteria und Bewegungsraum, welche beide durch flexible Erweiterbarkeit eine Verschmelzung mit dem Verteilerbereich im zentralen Bereich generieren. Der Bereich für die U3 Kinder ist direkt angrenzend an den Aufzug und das Treppenhaus platziert. Beide U3-Gruppenräume sind in einer Einheit mit Verteilerzugang zusammengeschaltet. Dies bietet eine bessere

Überschaubarkeit und einen geschützten Rahmen für die Kleinsten im Gebäude. Vorteilhaft ist trotzdem, dass die U3-Kinder zu Besuch vorbeikommen können. Die Bereiche für Ü3-Gruppen sind in sich funktionierend aufgebaut. Ein separater Zugang mit Vorbereich, Abstellraum und Kuschelecke. Neben einem großzügigen Spielbereich verfügt jede Gruppe über ihren eigene, teilüberdachte ist eine eigene Außenterrasse, welche im Sommer den Gruppenraum erweitert.

Erschließung (extern)

Über den neuen Nord-Süd Verbindungsweg zwischen Kita und Pflegeheim wird die Kindertagesstätte von den zugewiesenen Personal- und Bring-Hol-Stellplätzen fußläufig schnell erreicht. Der großzügig überdachte Eingangsbereich ist im südwestlichen Teil des Grundstücks verortet und wird durch einen kleinen Vorplatz markiert. Die Wegeverbindungen, auch zum Pflegeheim, sind bewusst frei von Verkehr geplant, lediglich die Anlieferung im südlichen Grundstücksbereich der Kita bildet die Ausnahme. Die notwendige Anlieferung erfolgt seitlich, damit der parkende Lieferverkehr nicht den sonstigen Ablauf behindert. Die weitere Verteilung innerhalb erfolgt in einem separaten Bereich und mit einem als Durchlader ausgebildeten Aufzug, welcher direkt den Küchenbereich im Obergeschoss erschließt und dem Essbereich zugeordnet ist. Der Gartenzugang für die Kinder ist über eine Schmutzschleuse und zugeordneten “Gummistiefelregalen” gestaltet. Der gesamte Freibereich der Kindertagesstätte ist eingezäunt. Sämtliche Lagerräume für Spielgeräte, Spielhöhlen und Lagerflächen sin in den Boxen untergebracht und einfach zu erreichen.

Ausgangssituation/Idee

Unser Beitrag beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zum Umbau, Sanierung und Erweiterung Rathaus Neuried.

Ein Ensemble aus 3 bestehenden Baukörpern soll zu einer Einheit verbunden werden. Als Herzstück und Bindeglied dient hierfür ein transparent ausgebildetes Foyer.

Inmitten in Altenheim, einem Ortsteil der Gemeinde Neuried im Ortenaukreis, soll das bestehende Dreierensemble aus Rathaus, Bauamt und Bürgerbüro zu einem gesamtheitlichen Gebäudekomplex umgestaltet werden.

Aktuell erfolgt die interne Zuwegung zwischen den drei Häusern ausschließlich übers Freie. Die Orientierung ist unübersichtlich und schwierig gestaltet und die barrierefreie Nutzung nicht abbildbar. Die bestehenden Gebäude haben jeweils unterschiedliche Geschosshöhen und die Zugangssituationen befinden sich auf verschiedenen Höhenniveaus.

Die Entwurfsidee sieht es vor, sowohl eine klare Gebäudestruktur für optimierte innere Abläufe, als auch eine städtebaulich angepasste Figur mit klar definierten Außenräumen zu schaffen.

Konzept

Das Gebäude Friedrichstraße 4 wird um ein Tiefgaragenraster verlängert und durch die Neubelegung mit den Funktionen Bürgerbüro im Erdgeschoss und Sitzungssaal im Obergeschoss zum “Haus des Bürgers”. Das vorhandene Dachgeschoss wird rückgebaut und das Obergeschoss auf das Niveau Friedrichstraße 2 angehoben.

Durch die Ausformulierung eines verbindenden Foyers als transparenter Baukörper erfolgt die Haupterschließung nun zentral über dieses neue Herzstück. Von hier ergeben sich Durch- und Ausblicke in den geschützten Garten im nordwestlichen Teil und zum neu gestalteten Vorplatz. Eine städtebaulich klare Ankommenssituation wird geschaffen und ein neuer Haupteingang entsteht.

Die barrierefreiheit ist durch einen neuen, im Rathaus verorteten Aufzug gegeben und die Flächen durch neu eingeteilte Funktions- und Raumverteilungen optimal genutzt.

Idee / Ausgangslage

Eine vorab durchgeführte Machbarkeitsstudie unseres Büros ergab, dass die bestehende Sporthalle saniert werden kann, die Nebenräume teilweise abgebrochen und durch einen Ersatzbau wieder neu gebaut werden sollten. Teile des Untergeschosses könnten für die örtliche Feuerwehr mit Anbau einer Fahrzeughalle umgenutzt werden. Im restlichen Untergeschoss kann zudem eine Erweiterung des Schützenvereins mit Anbau einer WC-Anlage realisiert werden. Die bis dato lediglich eingeschotterten Parkierungsflächen sollen neu gestaltet und angelegt werden.

Konzept

Bei Voruntersuchungen wurde festgestellt, dass die Halle und das Untergeschoss in ihrer Grundsubstanz erhalten bleiben und kernsaniert werden können. Der Zustand und Zuschnitt der Nebenräume erfüllten die aktuellen Anforderungen allerdings nicht mehr und wurden daher abgebrochen. Diese wurden in Abstimmung mit den Nutzern neu geplant und mit entsprechenden Anbauten an der Nord- und Südseite neu errichtet.

Die Gesamtanlage soll als Einheit wirken und dennoch den verschiedenen Nutzungen Ausdruck verleihen. Aus diesem Grund wurde der bestehende Baukörper der Halle optisch mit der vorhandenen Stehfalz-Blechverkleidung (Fassade) ins Untergeschoss weitergeführt.

Die Nebenräume der Mehrzweckhalle erhalten mit einer Kombination von Putz und Holzschalung ihr eigenes Gesicht. Die Fahrzeughalle für die Feuerwehr wird als drittes Element im Untergeschoss vor dem Gebäude angeordnet und soll sich mit Hilfe einer silberfarbenen Fassade optisch zurücknehmen.

Das Konzept wurde in enger Abstimmung mit den zahlreichen Nutzern besprochen.

Die Nebenräume der Sporthalle wurden abgebrochen und ein Ersatzbau an die bestehende Sporthalle angebaut. Die Holzmodulbauweise wurde im August 2021 aufgestellt. Inzwischen erfolgte die Fertigstellung und Inbetriebnahme im Oktober 2022.

Innenarchitektur und Materialien

Im Innenraum wurden Elemente der vorhandenen Halle im Außenbereich aufgenommen und modern interpretiert. Es wurde ein Farb- und Materialkonzept für das ganze Gebäude entworfen, welches sich durch alle Räumlichkeiten des Gebäudes zieht.

Der komplette Innenausbau der Halle erfolgt neu und erfüllt damit die aktuellen Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung sowie den Anforderungen an moderne Sportstätten.

Architektonisches Konzept

Unser Beitrag beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zum Neubau eines Familienzentrums in Althengstett.

Der Entwurf sieht einen 2-geschossigen Flachbau als kompakten Baukörper vor, der im Kontrast zum angrenzenden Schulbestand steht. Die dreiteilige horizontale Gliederung bildet die unterschiedlichsten Funktionen des Neubaus ab und ist sowohl in der Form als auch in der Materialität ablesbar. Somit wird der städtebaulichen Lage und dem topologisch von der Straße aus ansteigenden Gelände Rechnung getragen.

Der massive Sockel trägt maßgeblich zur Zonierung des Baukörpers bei und schafft es gleichzeitig den Höhenunterschied gestalterisch zu überspielen. Die beiden Eingänge – Östlicher Nebeneingang Schule und Eingang Neubau werden nebeneinander angeordnet, sodass beide Gebäudeteile – Grundschule und Familienzentrum – eine Einheit bilden und keine Benachteiligung im Sinne der Barrierefreiheit besteht. Die Erschließung liegt in einer gläsernen Fuge, die den Übergang zwischen den Gebäudeteilen auch nach außen hin sichtbar macht und die neuen Funktionen an den Bestand anbindet. Von hier aus kann nun auch die Schule barrierefrei erschlossen werden.

Das optisch auskragende Obergeschoss ist als ”Leuchtturm” von Norden her kommend und aus Richtung des Rathaus gut sichtbar, rückt das neue Familienzentrum dadurch in den Fokus der Bevölkerung. In seiner architektonischen Ausformulierung wird hierbei bewusst pro Fassadenseite nur ein einziges, zusammenhängendes großes “Schaufenster” ausgebildet. Das architektonisch prägende Merkmal des Bestandsbaus – das Buntglasfenster – wird bewusst erhalten und bleibt freigestellt.

Städtebauliche Einbindung und Freianlagen

Der Baukörper des Familienzentrums steht als neuer Auftakt des gesamten Schulareals. Als Gegenpol zum Rathaus wird bewusst eine Engstelle gebildet, die als neues Eingangstor zum Ortskern von Althengstett fungieren soll. Die dadurch entstehende Nähe zur Straße soll symbolisch auch für die Nähe zu den Bürgern stehen, die als spätere Nutzer das Familienzentrum beleben werden.

Von der Straße führt eine Rampe barrierefrei zum neuen Eingang, dessen Niveau, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, 70 cm unter dem Bestandsniveau der Schule liegt. Im Eingangsbereich befindet sich auch die neue Außenterrasse unter der Auskragung des Obergeschosses, die als Erweiterung des Multiraumes dienen kann und die als Verbindungsglied zur Umgebung und zum Außenbereich zum Sitzen und Verweilen einlädt.

Es wird Rücksicht auf den Baubestand im Süden genommen und eine grüne Lunge im hinteren Teil zwischen den Baukörpern geschaffen. Im Norden schließt der neue Baukörper in einer Linie mit dem bestehenden Treppenhaus der Schule ab.

Innere Organisation

Das Foyer als transparente Trennfuge zwischen Alt und Neu dient als Verteiler auf zwei Stockwerken. Die barrierefreie Erschließung wird über einen Aufzug als Durchlader sowie eine direkt daneben angeordnete Treppe gelöst. Durch ein überhöhtes Erdgeschoss werden das Obergeschossniveau der Bestandsschule und des Neubaus auf eine Höhe gesetzt. Auf diese Weise wird eine ordentliche interne Funktionsverteilung und Abtrennung der Nutzungen erreicht.

Von innen nach außen gedacht gibt der Entwurf eine klare architektonische Haltung vor. Sowohl im Foyerbereich, als auch in den großen Aufenthaltsräumen entstehen gezielte Sicht- und Blickachsen, Durchblicke und Einblicke. Auf die Stadt, eine Verbindung zwischen Ihnen und Außen.

Haustechnisches Konzept

Das Gebäude schließt an das bestehende Versorgungsnetz der Schule an. Zur Stromerzeugung wird eine PV Anlage auf dem ansonsten extensiv begrünten Dach vorgesehen. Das Lüftungskonzept sieht für den Multiraum eine Lüftungsanlage im Erdgeschoss vor, welche in den Hohlräumen der abgehängten Decken der Nebenräume untergebracht ist. Zur Kostenersparnis und zugunsten der Raumhöhe wird im Multiraum auf eine Verblendung der Lüftungsrohre verzichtet und Wickelfalzrohre sichtbar an der Decke geführt.

Im Obergeschoss soll mit einer mechanischen Nachluftspeicherung auf eine aufwändige Lüftungsanlage verzichtet werden. Öffentliche Lüftungsflügel in der Fassade liegen hinter Lamellen im Erdgeschoss und hinter der perforierten Fassade im Obergeschoss. Die große Auskragung im Süden dient als sommerlicher Wärmeschutz der großzügigen Verglasung des Multiraumes.

Des Weiteren wird für die restlichen großflächigen Verglasungen ein außenliegender, textiler Sonnenschutz vorgesehen. Gleichzeitig dienen die großen Öffnungen als Energiequelle in den Wintermonaten.

Tragwerk

Aus Kostengründen wird auf eine Unterkellerung und eine weitere aufwändige, konstruktive Maßnahmen verzichtet. Das Erdgeschoss steht auf einem zur Straße hin um Brüstungshöhe erhöhten Sichtbetonsockel. In sich geschlossene Funktionsboxen, die als tragende Kerne ausgebildet werden, spannen über den Multifunktionsraum und den überdachten Außenbereich was einen stützunfreien Raum ermöglicht.

Auch im Obergeschoss werden geschlossene Funktionsboxen in Kombination mit Wandscheiben ausgebildet, welche auf einer Massivholzdecke stehen. Eine Trägerebene im Betreuungsbereich Schulkinder dient hier als überspannendes Tragwerk.

Herausforderungen

Kund*innenwünsche

Die Kund*innen setzen sich bei dieser Hochschule aus vier Parteien zusammen: dem Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e. V., dem Centrum für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit Schwarzwald gGmbH, die Stadt Freudenstadt als Betreiber des Gebäudes und die Kreissparkasse als Investorin und offizieller Bauherr. Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins sind größtenteils selbst Inhaber*innen regionaler, kleiner und mittelständischer Unternehmen im Bereich produzierende Industrie. Hier besteht das Interesse, die Zukunft der Wirtschaftsregion zu sichern, indem vor Ort qualifizierte Mitarbeiter*innen ausgebildet werden.

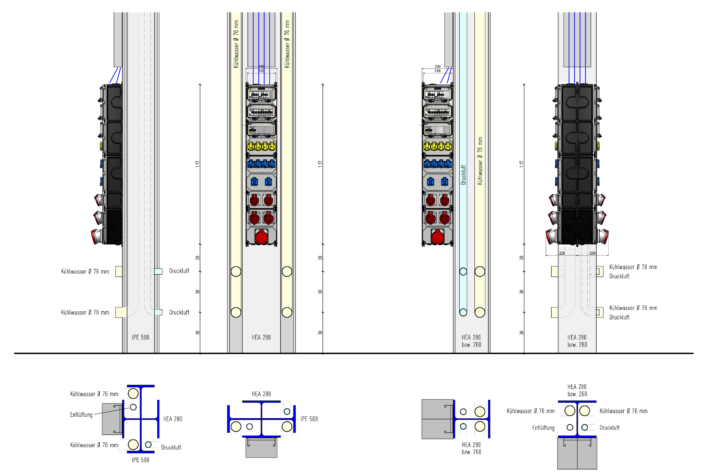

Ein Produktionslabor, ein Maker-Lab und ein E-Lab werden in der neuen Hochschule bereitgestellt

Das Produktionslabor bietet Raum für Forschung und Entwicklung mit Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit im (Sonder-)Maschinenbau. Das Maker-Lab ermöglicht die Anfertigung von Prototypen oder sogenannten Demonstratoren, wo man z. B. auch „digitale Zwillinge“ programmieren kann. Im E-Lab können Datenmessungen durchgeführt werden oder es werden Mikro-Controller programmiert.

Die Stadt Freudenstadt als zweite Partei ist zum einen Betreiberin des Gebäudes und stellt dies dem Campus zur Verfügung und möchte zum anderen Teile der Hochschule für repräsentative Anlässe nutzen können. Die Stadt hatte bereits einen Entwurf erarbeitet und vorgelegt, der als Ausgangspunkt für die weiteren Planungs- und Ausführungsphasen diente.

Die Detailplanung, die Entscheidungsgrundlagen für die gesamte technische Ausstattung und die Innenarchitektur für z. B. Cafeteria, Co-Working-Spaces und Konferenzräume wurden durch uns konzipiert und realisiert.

Das gemeinsame Ziel des Projektes war, sowohl den industriellen Teil (Maker-Lab/Laborhalle/E-Lab) mit dem repräsentativen Teil (Foyer und Konferenzraum) auf ansprechende Art und Weise zu verbinden als auch alle Räume mit entsprechender Seminar- und Forschungstechnik auszustatten.

Die Außenanlagen sollten ebenfalls neu hergerichtet werden. Es sollen 45 Parkplätze und zwei Elektroladestationen für E-Fahrzeuge geschaffen werden, dazu ein Außenbereich für den Konferenzraum, der für unterschiedlichste Nutzungen zur Verfügung stehen soll, sowie ein weiterer Außenbereich mit Sitzgelegenheiten für die Cafeteria.

Gelände und Umfeld

Der Baugrund liegt in einer ehemaligen Talsenke, die in diesem Bereich 6 m hoch mit Material aus den Bahnarbeiten aufgefüllt wurde und somit besondere Anforderungen an die Gründung stellte. Die Herausforderung, das Gelände bebaubar zu machen, erforderte die Zusammenarbeit mit einer Spezialfirma für Tiefbau.

106 duktile Gusspfähle, um den hohen Verkehrslasten standzuhalten

Die Pfeiler verzahnen sich durch ein besonderes Betonierverfahren mit dem aufgeschütteten Material und sind bis zu sechs Meter tief in die Erde eingelassen. Aufbauend darauf entstehen Laborhalle, Foyer und Konferenzhalle.

Zuvor musste hierfür ein ehemaliges Hotel, das zwischenzeitlich als Schule genutzt wurde, abgerissen werden. Des Weiteren wurden Teile eines Gebäudes, das früher von einem Energieanbieter genutzt wurde, abgebrochen. Der größere Teil blieb jedoch erhalten und konnte umgebaut werden: Hier finden sowohl Seminar- und Büroräume als auch Cafeteria und Bibliothek Platz.

Die buerohauser Expert*innen und die Bauherren

Ein solch großes Projekt mit mehreren Parteien auf Kund*innenseite, den Fachplaner*innen und weiteren Spezialfirmen erfordert eine exzellente Projektkoordination und Kommunikation.

Unser Management-Team hat unsere Expert*innen aus (Innen-)Architektur, Statik und unsere Ingenieur*innen mit allen weiteren Beteiligten durch häufige und regelmäßige Abstimmungsrunden zusammengebracht.

Aufkommende Probleme wurden hier gezielt angesprochen, gemeinsam konnten Lösungen erarbeitet und Entscheidungen getroffen werden. Flexibilität und aktives Nachfragen bei Unklarheiten sind Grundsätze unseres Arbeitens. Die frühzeitige Einbeziehung und Abstimmung mit Fachingenieur*innen nicht nur im Bereich Elektro und Heizung, Lüftung, Sanitär, sondern auch in weiteren wie Tiefbau, Akustik, Bauphysik und Glasstatik sind ebenfalls wichtige Bestandteile unserer Arbeit an diesem Projekt.

Lösungen

Glas, Metall und Beton: Die Fassadengestaltung zwischen Statik und Ästhetik

Fassade, Gebäudehülle, Außenhaut – das Äußere eines Gebäudes ist in der Lage, viel über das Innenleben zu erzählen. Für diese Hochschule sollte der Neubau vereint Transparenz, Zeitgeist und Ingenieurskunst ausstrahlen: Der Entwurf, auf den unsere Arbeit aufsetzt, sieht eine Glasfassade für den Neubau mit Konferenzhalle und Foyer vor, die Einsichten und Transparenz schafft.

Fassaden sind dann gut, wenn Ästhetik, Funktion und Umfeld zusammenspielen.

Zitat von Andreas Bürker,

Architekt

Um diese Transparenz der Glasfassade im Eingangsbereich mit einem an diesem Standort notwendigen Vordach nicht zu stören, wurde ein filigranes Vordach aus Glas realisiert. Als besondere Herausforderung mussten hierfür die deutlich erhöhten Schneelasten einkalkuliert werden.

So wurde von uns zusammen mit den Spezialist*innen der Glasstatik eine elegante Lösung erarbeitet: Die im Aufhängepunkt des Vordachs ankommenden Lasten wurden über dünne Stahlseile über 4 bis 5 m Höhe nach oben in einen massiven Sturz umgeleitet.

Für die Laborhalle hatten wir eine sehr repräsentativ wirkende Fassade aus verzinkten Stahlblechpaneelen geplant. Aus Kostengründen wurde diese Idee aber verworfen und ein neuer günstigerer Vorschlag einer Sandwichpaneelfassade an uns herangetragen. Nach einer gemeinsamen Recherche mit den Bauherren kamen wir zu dem Entschluss, dass ein weiterer Vorschlag von uns gewünscht wird, der die beiden Faktoren Repräsentation und Kosten im Blick behält. Die Laborhalle wurde schlussendlich mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Metallfassade verkleidet. Wir haben uns für Aluminium in drei verschiedenen Dunkeltönen entschieden. Je nach Perspektive ergibt sich so ein ständig wechselndes Bild.

Die Fassade des Bestandsgebäudes wurde komplett saniert und, wo nicht vorhanden, mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen.

Ästhetische Lösungen schaffen eine Verbindung von Industriellem mit Repräsentativem

Dieses Gebäude hat zwei Aufgaben: Es muss sowohl Repräsentationsort als auch Werkstätte sein. Nicht nur die Fassade und der Eingangsbereich, sondern auch der Konferenzraum und die Laborhalle können gleichzeitig alle Anforderungen aus ästhetischer und technischer Sicht vereinen.

Der vorgegebene Entwurf ließ uns Spielraum für die Innenraumgestaltung: Details und Ausstattung konnten daher von uns vorgeschlagen und realisiert werden. Für das Foyer haben wir individuell ein Lichtobjekt entwickelt und herstellen lassen. Die wiederkehrende, ortsbezogene Grundfarbe Petrol wird aufgegriffen. Das Lichtobjekt ist für Besucher*innen und täglich Ein- und Ausgehende ein Blickfang.

Um die Projektionswand im Konferenzraum zu installieren, haben wir intensiv mit einem Trockenbauhersteller und den Expert*innen der Bauphysik zur Gewährleistung einer guten Akustik im Raum zusammengearbeitet. Die Medientechnik und Lichtanschlüsse sollten so eingerichtet werden, dass sie nicht sichtbar sind. Die Leuchten wurden direkt in die Decke integriert. Bei einer Deckenhöhe von 5,85 Metern wollten wir, dass die Akustik im Raum gut funktioniert: Im Mittelbereich muss sie durchlässig sein und in den Randbereichen absorbierend wirken. Die große Projektionswand wurde mit der Decke verbunden: Ein skulpturales Element entstand.

Da die Hochschule im Nordschwarzwald liegt, war es uns wichtig, Holz zu verwenden, das aus dem Umland stammt, hier Weißtanne. So erzeugen wir einen direkten Bezug zum Ort, der dadurch weiter repräsentativ wirkt. Bei der Wandverkleidung haben wir besonders darauf geachtet, dass das Fugenbild aufeinander abgestimmt ist.

In der Laborhalle werden Versuchsaufbauten für Messungen und Testläufe durchgeführt. Labortische bieten alle wichtigen und relevanten Anschlüsse und Versorgungsleitungen dafür. Wir haben uns innerhalb unserer Recherche mit Maker-Labs viele Laborhallen angeschaut. Dadurch, dass auf diesem Teil des Baugrunds keine Unterkellerung möglich ist, konnten die Anschlussleitungen nicht wie sonst üblich vom Fußboden aus verlegt werden.

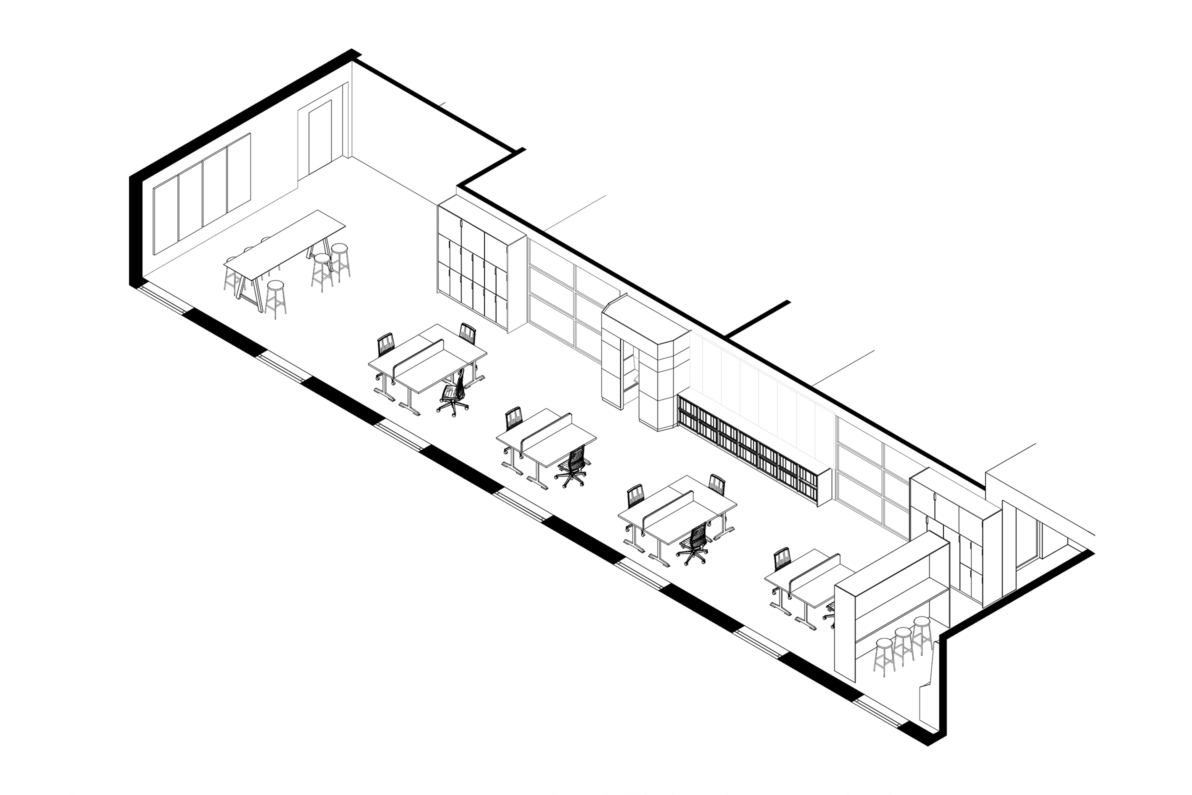

Co-Working und Wohlfühlen am Arbeitsplatz: Schallreduzierung und Konzentration

Offene Arbeitsräume liegen im Trend. Flexibles Austauschen von Ideen oder schnelles Abstimmen sind Möglichkeiten, die auch die Hochschule ihren Studierenden bieten möchte. Um dies zu erreichen, sind besondere akustische Rahmenbedingungen Voraussetzung, um die anderen Studierenden nicht in ihrer Konzentration zu stören.

Die Hochschule verfügt für das Austauschen von Ideen und Forschungsergebnissen über eine Cafeteria im Erdgeschoss und einen Co-Working-Space im 1. und 2. Obergeschoss. Beide befinden sich im Bestandsgebäude.

Unser Ziel: Den Gebäudecharakter prägen und identitätsstiftend erhalten

Der petrolfarbene Deckenkran oder der gelb-schwarz markierte Stützpfeiler sowie die wieder freigelegte Rippendecke im Obergeschoss gehören hier dazu. Wir haben uns von diesen Elementen inspirieren lassen und sie in die Innenraumgestaltung integriert. Die Räume erhalten damit Teile ihres originalen industriellen Charakters zurück.

Die Cafeteria als Ort für Austausch und Entspannung

In Zusammenarbeit mit unseren Experten des Tischlerhandwerks haben wir Lösungen geschaffen, die Cafeteria in unterschiedliche Zonen einzuteilen: Parallel arbeiten und entspannen wird so realisierbar. Schallschluckende, abgehängte Deckensegel und ein Regal als Raumtrenner tragen dazu bei. Die Cafeteria wird so den spezifischen Anforderungen des Campus-Umfelds gerecht.

Der Co-Working-Space im Obergeschoss bietet neben Arbeiten auch Gelegenheiten zur Kollaboration

Flexible Möbel, flexible Wände, Einbauregale, Spinde, Garderoben wie auch Besprechungstische, -podeste und -boxen lassen es zu, dass sich die Studierenden je nach Aufgabe die ideale Raumsituation selbst aussuchen oder schaffen können. Wir haben ein schallabsorbierendes Sitzelement integriert, das genutzt werden kann, um schnell und unkompliziert Abstimmungen durchführen zu können. In die vorhandene Rippendecke aus Stahlbeton wurden schallschluckende Platten eingehängt.

Ergebnisse

Presseberichte

md Interior | Design | Architecture 21.06.2021

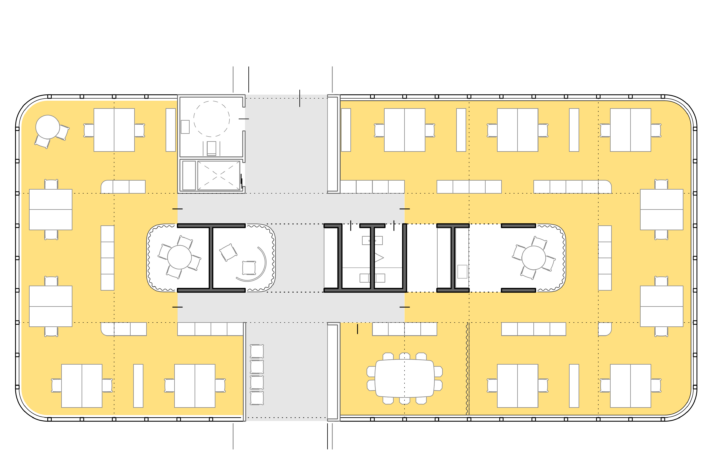

Konzeptidee: Marktplatz der Medien

Unser Beitrag beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zur Erweiterung und Modernisierung Stadtbibliothek in Esslingen am Neckar gewinnt den 3. Platz.

Die Stadtbücherei Esslingen gehört zu den wichtigsten öffentlichen Einrichtungen der Stadt und soll in dieser Funktion ein gesellschaftlicher Knotenpunkt sein: ein Ort der Begegnung, des Lernens und der Inspiration. Durch eine offene und positive Atmosphäre steht sie jedem offen und lädt zum Verweilen ein.

Unsere Vision der Stadtbücherei Esslingen ist ein Marktplatz der Medien – ein Ort sozialer, kultureller und digitaler Teilhabe, der Lust auf Bildung, Austausch und Konversation macht.

Der Fokus liegt dabei auf der Mediennutzung, nicht auf den Medien selbst. Deshalb sind die Angebote der Stadtbücherei Esslingen breit gefächert, das Bestandsgebäude und der Erweiterungsbau bieten dafür die passenden Räume: Literatur-Café, Lernlabor, Kinderwelt, Gruppenräume, Soundlounge, Veranstaltungssaal – und dabei viele unterschiedliche Publikumsflächen.

Materialien und Farben

Das Gesamtbild ist zurückhaltend und soll vor allem inspirieren. Der historische Bestand kommt auch eher zurückhaltend mit Sandsteinmauerwerk und Holzbalkendecke daher. Im Neubau ist im Gegensatz dazu die Akustikdecke in hellem Holz ausgeführt.

Helle, lebendige Böden ziehen sich einheitlich durch das Gebäude und bilden die Bühne für das Zusammenspiel von heimischen Hölzern sowie einer komplementären Farbpalette aus gedeckten Rot- und Grüntönen, die zusätzlich der Orientierung im Raum dient.

Farbiges Streckmetall wird in seinen unterschiedlichen Facetten an diversen Orten im Gebäude genutzt, einerseits um mit der Gebäudesubstanz zu arbeiten und so das Alte sichtbar und gleichzeitig nutzbar zu machen, andererseits als Eyecatcher, der den Elementen Transparenz und Wesen verleiht.

Möblierungskonzept

Der Kerngedanke unseres Konzeptes ist die Verdichtung und Öffnung von Bereichen. Abwechslungsreiche Räume werden geschaffen durch bewusst eingesetzte Einbaumöbel, die den Bewegungsfluss im Raum leiten und durch die gezielte Auswahl loser Möbel ergänzt werden.

So werden die Möbel bewusst gesetzt und ermöglichen unterschiedliche Haltungen, von Sitzen, Lehnen, Stehen bis zum Liegen. Es eröffnen sich Räume, die vielfältig genutzt werden können: zum Fokussieren, sich Neuem öffnen, durch Medien schweifen, zum Zurückziehen und sich in Gruppen treffen.

Den Nutzer*innen soll maximaler Freiraum zur Verfügung stehen und gleichzeitig immer wieder die Möglichkeit zum Rückzug geboten werden. So wird dem Ziel der Stadtbücherei Esslingen optimal Rechnung getragen.

Das Regalkonzept besteht aus einem einzigen Standardregal-Typ, der je nach Funktion angepasst werden kann, je nachdem welche Medien ausgestellt werden. So lassen sich Funktionen zum Orientieren, zum Präsentieren, zum Sortieren und Pausieren umsetzen.

Die natürlichen Materialien der Gebäude und die zurückgenommenen Farben werden durch die Raumbegrünung vervollständigt. Den alten Mauern soll so Leben eingehaucht werden, denn Pflanzen strahlen eine besondere Lebendigkeit aus und geben unserer Gestaltung auch Farben vor. Die Nutzer*innen werden angesteckt zu Lebendigkeit und Bewegung.

Orientierung und interne Erschließung

Der Entwurf orientiert sich an den bereits durch die Architekten geschaffenen Qualitäten des Innenraums. Da die Raumanordnung bereits sehr gut funktioniert, wurden in unserem Entwurf keine wesentlichen Raumveränderungen vorgenommen, sondern die räumlichen und visuellen Verbindungen weiter ausgebaut.

Spielerische Elemente wie Schaukeln verbinden die Geschosse in der Höhe. Ein- und Durchblicke animieren die Besucher*innen, sich das ganze Gebäude zu erschließen. Indem es überall etwas zu entdecken gibt, werden sie automatisch in Bewegung versetzt. Die Durchblicke in den Lesegarten oder die Tunnel zwischen den Sachbuchbereichen im Altbau lassen die Besucher*innen in andere Welten eintauchen.

Beleuchtungskonzept

Die unterschiedlichen Decken im Neubau und der denkmalgeschützten Gebäudesubstanz werden auf verschiedene Weise inszeniert.

Ein abgependeltes Deckenraster dient als flexibles Beleuchtungsystem für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung. Die Hauptbeleuchtung besteht aus einem Beleuchtungssystem zur oberflächlichen Installation an der Decke mittels starren und verstellbaren Stangen. Die LED-Lichtquellen mit direktem oder indirektem Licht aus verstellbaren und hängenden Strahlern können an dem Röhrenprofil flexibel montiert werden. Das Beleuchtungssystem ermöglicht Akzentbeleuchtung, Umgebungsbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht und dekoratives Licht. Filigrane, lineare Elemente inszenieren indirekt und teilweise mystisch beleuchtet den Bestand.

Städtebau

Unser Beitrag beim nicht-offenen Wettbewerb zum Neubau der Kindertageseinrichtung Endingen.

Die neu geplante Kita in Balingen-Endingen steht in einer Wohnsiedlung, umgeben von einer

Bebauung mit einer Geschossigkeit bis 3 Stockwerke. In der näheren Umgebung sind durch Reihung auch größere Gebäudevolumen vorhanden.

Der Entwurf sieht vor, dass das gesamte Raumprogramm in einem prägnanten Gebäudekörper

abgebildet wird. Dieser nimmt umgebende Gebäudekanten entlang der Straße auf, stellt jedoch auch einen Abschluss für die offene Fläche dar. Ein Grundstück ohne klare Ausrichtung und Raumkanten.

Ein mehrkantiger Gebäudekörper mit klarer Gebäudehülle, ohne zusätzliche Anbauten, wird gebildet. Lediglich eine im Garten platzierte Funktionsbox komplettiert das Ensemble.

Der Eingangsbereich liegt an einem kleinen Vorplatz mit Baum an der nordwestlichen Gebäudeecke.

Die Nebenräume sind in einer Spange ebenfalls nach Norden hin orientiert, damit die Südseite zum Garten hin den Gruppen- und Aufenthaltsräumen zur Verfügung steht. Im Süden entsteht ein großzügiger Gartenbereich, welcher mit dem bestehenden Spielplatz vereint wird.

Parken für Eltern und Mitarbeiter erfolgt entlang der Straße. Der Gehweg ist zum Schutz der

Fußgänger (vor allem Eltern und Kinder) an die Kita verlegt. Die Anlieferung liegt seitlich und tritt wenig in Erscheinung.

Architektur

Das Gebäude der neuen Kindertagesstätte steht als Solitär mit “geschliffenen Kanten” an jeder Seite auf dem Grundstück. Glatte Wandoberflächen sollen diesen Entwurfsansatz unterstützen. Auf zusätzliche Elemente wie Dächer oder Treppen wird daher verzichtet. Kleine und große, teilweise verspielt platzierte Öffnungen geben die Funktionen des Innenraums wieder. Die Vielkantigkeit des gesamten Volumens wird in der Dachform fortgesetzt und endet in dem zentralen mehreckigen Oberlicht, welches als aufgesetzte Haube dem Gebäude einen starken und eigenständigen Charakter verleihen soll.

Eine monochrome Gebäudehülle in reduzierter Farbigkeit, jedoch Vielfältigkeit in Struktur der

Holzfassade machen das Objekt einzigartig. Die Fassadenschalung ist weder senkrecht noch

waagerecht. Ein Spiel welches aus dem Grundriss entsteht und in der Fassade und seine Fortsetzung findet.

Sämtliche Räume sind an der Gebäudehülle entlang platziert. Im Zentrum entsteht durch die

fünfeckige Grundform ein Raum, der als Herz des Gebäudes dienen soll, lichtdurchflutet durch ein große Lichtkanone im Dach. Eine zentrale Treppe, welche aus einem Podest mit Sitzstufen entsteht, bildet die Verbindung über beide Geschosse. Hier soll das Leben stattfinden: es wird gespielt, um die Wette gerutscht oder geklettert, zusammen gelesen oder auf die Eltern gewartet!

Großzügige Verglasungen an jeder der drei prägnanten Gebäudeecken lassen keine dunklen Ecken und Flure entstehen. Diese Ecken sind immer mit besonderen Raumfunktionen wie Garderoben oder der Werkstatt belegt, damit eine gewisse Transparenz entstehen kann.

Innere und äußere Erschliessung und Funktion

Die Garderoben liegen nicht vor den Gruppenräumen, sondern im Foyerbereich zwischen Eingang und Zugang zum Garten. Auf diese Weise ist der Schmutzbereich zusammengefasst und die restliche Kita soll nur mit Hausschuhen erlebt werden.

Eine Gruppe unten, drei oben! Zu Beginn sind die drei Ü3 Gruppen im Obergeschoss vorgesehen, der Materialraum wird in dieser Zeit als Wickelraum genutzt. Zum späteren Zeitpunkt wendet sich das Blatt und die Ü3 sind unten und die U3-Kinder im Obergeschoss. Material- und Wickelraum lassen sich flexibel tauschen.

Der Zugang zum Garten erfolgt direkt von der Garderobe aus mit Gummistiefelregal. Ein Aussen-WC reduziert den Schmutz im Innern und vereinfacht die Abläufe für die Betreuer.

Alle Nebenräume sind in beiden Geschossen in einer Spange nach Norden platziert.

Jedem Gruppenraum ist ein Nebenraum und Materiallager zugeordnet. Dieses kann je nach Bedarf auch als Wickelraum genutzt werden.

Der Essbereich und der Multifunktionsraum im Erdgeschoss können großzügig zur Mitte hin geöffnet werden. Die Garderoben sind in zwei Bereiche gegliedert, was den Kleinen zur besseren Orientierung dient.

Struktur und Materialität

Die neue Kindertageseinrichtung soll eine einfache Plattengründung erhalten. Das gesamte Gebäude wird ab Oberkante Bodenplatte in Holzrahmenbauweise erstellt, um den planerischen Ansprüchen an eine nachhaltige und ökologische Bauweise gerecht zu werden. Die Vorfertigung und schnelle Montagemöglichkeiten hierbei sind bewusst eingeplant. Soweit gefordert, wird auf nachhaltige und langlebige Baustoffe gesetzt. Die Geschossdecke über EG ist in CLT-Bauweise geplant. Auch alle anderen konstruktiven Elemente sind in Holzbauweise angedacht.

Das Eingangsbereich ist für Ein- und Ausblick großzügig verglast, wobei die Auskragung des

Obergeschosses als Wetterschutz dient. Die glatt ausformulierte Fassadenstruktur, bei der sich

vertikale und horizontale Bereiche spielerisch abwechseln, gibt dem Baukörper zur Straße hin sein monolithisch anmutendes Erscheinungsbild. Einzelne, sich im Format abwechselnde Lochfenster, wecken Interesse nach mehr und gestalten den Baukörper spielerisch. Zum Garten hin zieht sich das Fassadenbild, den vorgesetzten Fluchtbalkon überspielend, konsequent durch. Hierbei werden bewusst größere Ausschnitte gewählt, um das Gebäude zum Garten und zur Sonne hin zu öffnen. Die dahinterliegende Hausfassade wird großzügig verglast und erhält durch die den Balkon umlaufende Hülle gleichzeitig einen konstruktiven Sonnenschutz.

Ein warmer Grünton umhüllt die vorvergraute Holzfassade und strahlt nicht nur Ruhe, sondern auch Sicherheit und Geborgenheit aus. Zusammen mit der extensiven Dachbegrünung, der 5. Fassade, ergibt sich so ein einheitliches, rundes und schlüssiges Gesamtbild. Robuste und langlebige Materialien im Eingangs- und Garderobenbereichsorgen für einen nachhaltigen Aspekt und berücksichtigen die Unterhaltskosten. Passend dazu wird Sichtestrich im Erdgeschoss als Bodenbelag gewählt, um einen fließenden Übergang von innen nach außen und zugleich Robustheit zu schaffen.

Im Obergeschoss soll das Material Holz in unterschiedlicher Art und Weise eingesetzt: Nicht nur als Konstruktionsmaterial in Wände und Decken, sondern auch sichtbar in Akustikoberflächen, Möbeleinbauten, Türen und Treppen. Die Fassade wird durch die sich in ihrer Richtung abwechselnden Elemente und unterschiedlichen Öffnungen fein gegliedert. Holz als nachhaltiger Baustoff, soll für ein gutes Raumklima und Wohlfühlatmosphäre für die Kinder sorgen. Wertigkeit bedeutet Nachhaltigkeit und somit auch Wertschätzung von allen Beteiligten.