Pavillon in Holzbauweise

Dieser Pavillon in Holzbauweise gehört zum Gebäudekomplex einer Fachklinik für psychische Gesundheit. Die Klinik selbst wurde durch uns im Vorfeld bereits mit einem Anbau für Patientinnen und Patienten erweitert.

Dieser Pavillon in Holzbauweise gehört zum Gebäudekomplex einer Fachklinik für psychische Gesundheit. Die Klinik selbst wurde durch uns im Vorfeld bereits mit einem Anbau für Patientinnen und Patienten erweitert.

Neubau Kindertagesstätte in Ludwigsburg-Oßweil mit Ideenteil Pflegeheim

Umbau, Sanierung und Erweiterung Rathaus Neuried

Unser Konzept für das Familienzentrum in Althengstett

Neubau 4-gruppige Kindertageseinrichtung in Endingen

Das neue Quartier am Alten Sportplatz

Das neue Quartier mit Fokus auf Gemeinschaft und Begegnung bietet in vier Gebäuden Raum für Wohnungen, eine Pflegeeinrichtung und eine Kita. Das Verwaltungsgebäude mit Café des Sozialwerks bildet den Kopf des Komplexes.

Das neue Quartier mit Fokus auf Gemeinschaft und Begegnung bietet in vier Gebäuden Raum für Wohnungen, eine Pflegeeinrichtung und eine Kita. Das Verwaltungsgebäude mit Café des Sozialwerks bildet den Kopf des Komplexes.

Funktionale Architektur optimiert Reha-Klinik in Ebhausen

Ein Aus- und Umbau des Bestandsgebäudes sowie eine Erweiterung durch einen mehrstöckigen Holzmodulbau für die ortsprägende Reha-Klinik

Ein Aus- und Umbau des Bestandsgebäudes sowie eine Erweiterung durch einen mehrstöckigen Holzmodulbau für die ortsprägende Reha-Klinik

Wohn- und Gesundheitsquartier speziell für sehbehinderte Menschen in Düren

Neubau des rheinischen Blindenheimes mit Tagesklinik, da der Altbau nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach.

Neubau des rheinischen Blindenheimes mit Tagesklinik, da der Altbau nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach.

Neue Räume für die Ostseeklinik auf Fehmarn

Die Erweiterung um therapeutische Räumlichkeiten und neue Klientenzimmer ergänzen und modernisieren den Bestand der Suchtklinik auf Fehmarn.

Die Erweiterung um therapeutische Räumlichkeiten und neue Klientenzimmer ergänzen und modernisieren den Bestand der Suchtklinik auf Fehmarn.

Moderne Neukonzeption des Pflegeheims Dettingen

In Dettingen unter Teck entsteht ein neues Pflegeheim mit angegliederter Tagespflege und Büro eines ambulanten Pflegedienstes. buerohauser plant einen modernen Neubau.

In Dettingen unter Teck entsteht ein neues Pflegeheim mit angegliederter Tagespflege und Büro eines ambulanten Pflegedienstes. buerohauser plant einen modernen Neubau.

Nutzung

Der Pavillon ist vorrangig für die Nutzung durch die Mitarbeitenden der Klinik gedacht – als Kantine und als Ort der Regeneration, so dass auch das medizinische Personal einen eigenen Ort der Erholung innerhalb der Anlage aufsuchen kann. Der Pavillon wird darüber hinaus auch als repräsentativer Raum genutzt, z.B. für Vorträge oder Schulungen.

Architektonische Merkmale

Die Klinik liegt an einem Naturschutzgebiet. Die repräsentative Fläche ist zur Hälfte verglast und ermöglicht einen kilometerweiten Blick bis zur Schwäbischen Alb. Mit den vorvergrauten Holzschindeln wird nicht nur Bezug auf die Umgebung genommen, sondern auch die hiesige Tradition der Schindelverkleidung ins 21. Jahrhundert transportiert: Die Schindeln sind etwas größer als sonst üblich und wirken dadurch moderner. Die markanten Holzstützen des Baus sind nicht nur gestalterisches Element, sondern haben auch eine statische Funktion und tragen das Dach.

Warum Holzbau

Holz ist vielseitig einsetzbar, belastbar und schafft ein gesundes Raumklima. Holz überzeugt auch im Außenbereich nicht nur mit seiner Optik, sondern punktet auch in Sachen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Richtig eingesetzt, erweist es sich als äußerst langlebig und übertrifft in seiner gesamten Lebensdauer viele andere Baumaterialien in diesen Bereichen.

Architektonisches Konzept

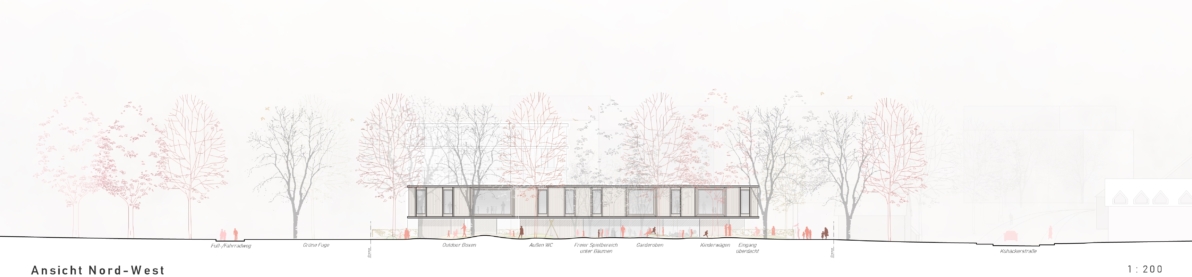

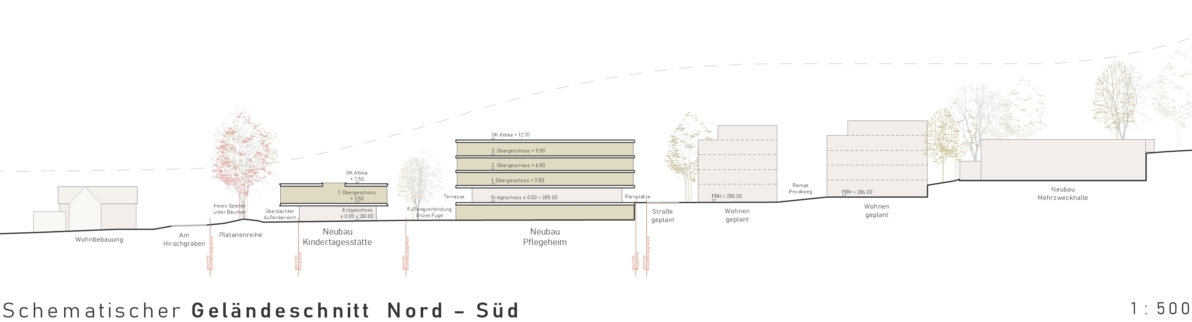

Unser Konzept beim nicht-offenen Wettbewerb wurde mit einem Preis beim Ideenteil Pflegeheim ausgezeichnet.

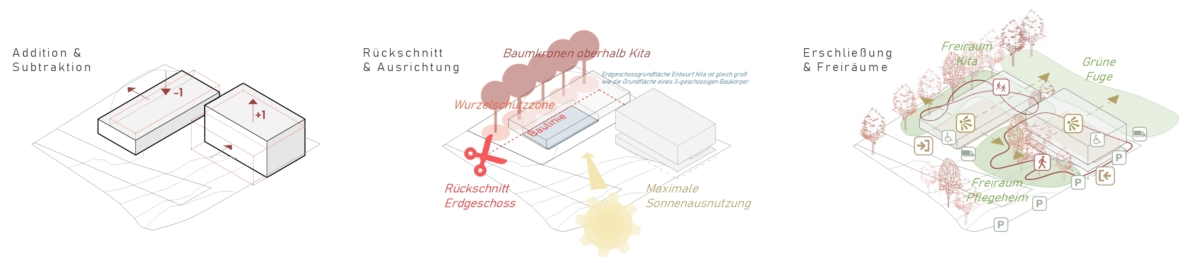

Aufgrund der Rahmenbedingungen des Grundstücks mit neuem Erschliessungsweg, großen Bestandsbäumen und angedachten Grünzug im Osten ergibt sich die Situation, dass das geplante Gebäude im Südwesten des Grundstücks liegt. Der geforderte, dreigeschossige Baukörper würde große Schatten auf die eigenen Außenspielbereiche im Norden werfen und die interne Arbeitsabläufe und räumlichen Funktionen über die Geschossigkeit aufwändig darstellen.

Der Entwurf für den Neubau der Kindertagesstätte in Ludwigsburg Oßweil sieht deshalb einen zweigeschossigen Flachbau als kompakten Baukörper vor, welcher nicht nur die Abläufe einer Kita vereinfachen, sondern auch das “Wir”-Gefühl der Kinder stärken soll. Eine Trennung über Geschossigkeit erfolgt nicht in den Gruppen und Aufenthaltsbereichen, sondern mittels den Funktionen. Über dem transparenten und zurückgesetzten Erdgeschoss liegt der großzügige Kita-Bereich als schwebendes Geschoss. Die zweigeteilte horizontale Gliederung bildet, auch in der Ausformulierung der Fassade, die unterschiedlichen Funktionen des Neubaus ab und ist sowohl in der Form als auch in der Materialität ablesbar. Somit wird auch der städtebaulichen Lage und dem topologisch von der neu geplanten Straße südlich des Pflegeheims aus um ein Geschoss abfallenden Gelände Rechnung getragen.

Das offen und transparent gestaltete Erdgeschoss trägt maßgeblich zur Zonierung und dem Erscheinungsbild des Baukörpers bei und verschafft dem Gebäude seine Leichtigkeit und Durchlässigkeit. Eingestellte Boxen mit unterschiedlichen Funktionen halten den Grundriss nicht nur zusammen, sondern bilden auch gleichzeitig immer wieder gezielte Zwischenbereiche, sowie räumliche Abschlüsse. Im Erdgeschoss sind neben den zentralen Garderoben, die Sozialräume der Mitarbeiter, ein Besprechungsraum für Elterngespräche, die Anlieferung für den Küchenbereich und Außentoiletten untergebracht. Sämtliche Räumlichkeiten für den Kita-Alltag sind auf der oberen Ebene untergebracht.

Der großzügig überdachte Haupteingangsbereich liegt an einem Vorplatz. Gespräche und Wartezeiten können hier verbracht und Fahrräder abgestellt werden. Eine Schleuse schützt den Innenraum vor Wind und Wetter, direkt angegliedert ist der Abstellraum für Kinderwagen.

Das auskragende Obergeschoss ist als „Leuchtturm“ zwischen den Bäumen von Süden her kommend der Auftakt einer eher kleinmaßstäblich gestalteten Umgebungsbebauung nördlich der Straße Am Hirschgraben. Es ist aus allen Himmelsrichtungen gut sichtbar, rückt die neue Kindertagesstätte dadurch ins Bewusstsein der Bevölkerung, wenngleich es sich in der Höhe zurücknimmt. In seiner architektonischen Ausformulierung werden hierbei bewusst gestalterische Fassadenelemente wie z.B. zusammenhängende große „Schaufenster“ in den Gemeinschaftsbereichen und Gruppenräumen sowie eingeschnittene Loggien- und Terrassenbereiche ausgebildet, welche das Fassadenbild prägen und die Funktionen abbilden.

Im Innern ist das offen gestaltete Obergeschoss klar strukturiert. Jede U3-Gruppe hat ihren in sich funktionierenden Bereich mit Rückzugsecke, Abstellraum und Loggia. Im zentralen, lichtdurchflutenden Bereich mit Ausblicken und alle Himmelsrichtungen wird zusammen begegnet, gespielt, gewerkelt, gerannt, vorgelesen, gekocht und gegessen. Er bildet das Herz der Kita und fungiert als eine Art Marktplatz, wenn die Zeit dafür ist. Kleine Kinder unter U3 benötigen ihren Rückzugsraum, manchmal auch ohne den Lärm und Spieltrieb der großen Ü3-Kinder. Deshalb sind diese beiden Gruppen separat mit eigenem Vorbereich abgebildet. Sie sind so angelegt, dass in den Randzeiten der Betreuung mit weniger Personal die Kinder in ihren gewohnten Räumen bleiben können. Trotzdem sind die U3-Kinder bewusst nicht in einem anderen Geschoss untergebracht, damit die größeren Kinder auch mal zu Besuch und zum ruhigen Spielen vorbeikommen können. Es gibt kein “die anderen Kinder”, es gibt nur ein “Wir”.

Städtebauliche Einbindung & Freianlagen

Der Baukörper der neuen Kindertagesstätte fungiert als nördlicher Auftakt des zukünftigen Planungskonzepts der Stadt Ludwigsburg. Die umgebende Bebauung am Hirschgraben ist mit kleineren Wohnhäusern eher niedrig. Bewusst ist eine flächige, Zweigeschossigkeit gebildet, die sich topographisch in die umliegende nördliche Umgebungsbebauung einfügt und als Gegenpol zum Pflegeheim, welches sich auf kleinstmöglichem Fußabdruck in die Höhe erstreckt, darstellt. Es wird Rücksicht auf den Baumbestand im Norden genommen und der Fußabdruck des Gebäudes im Erdgeschoss entlang der geplanten Baulinie platziert. Im Obergeschoss kragt der Baukörper allseitig aus und ermöglicht somit eine Hauptfunktionsverteilung der neuen Kindertagesstätte auf nur einem Geschoss. Dieses obere Geschoss schwebt zwischen den Bäumen und tangiert somit weder deren Baumkronen, noch die Baumwurzelzone. Durch die angestrebte 2-Geschossigkeit wird nicht nur ein kompakter Baukörper geschaffen, sondern gleichzeitig auch die eigene Beschattung im Gartenbereich reduziert und für eine ausreichende Belichtung gesorgt. Auch ein hohes Maß an überdachter und qualitativ hochwertiger Außenraumfläche entsteht. Dies gelingt unter anderem durch das gläsern und transparent ausgebildete Erdgeschoss, welches die Blickbezüge und Sichtachsen in die Freibereiche und hin zur Grünen Fuge nicht nur zulässt, sondern gezielt inszeniert.

Das Prinzip der im Erdgeschoss eingestellten Boxen lässt Innen und Außen miteinander verschwimmen und erzeugt einen gestalterisch ansprechenden und überdachten Bewegungsraum. Ein Sonnengarten im südöstlichen Teil bringt Sonnenstrahlen in den frühen, meist temperaturtechnisch noch angenehmen Morgenstunden, wohingegen der restliche Außenbereich auch in der glühenden Mittagssonne noch uneingeschränkt nutzbar bleibt. Im Südosten schließt der neue Baukörper in einer Linie mit dem neuen Pflegeheim ab. Dieses platziert sich bewusst an der südöstlichen Grundstücksgrenze, um eine vollflächige Beschattung der Kita zu vermeiden und einer südlichen Wandausbildung entgegenzuwirken. Ein großzügiger Freiflächenbereich im Südwesten entsteht, welcher nördlich in einer Verbindungsachse zur Grünen Fuge mündet. Ein umlaufender Spazierweg umrundet das neue Pflegeheim und terrassiert somit den südwestlich um ein Geschoss abfallenden Grünbereich. Städtebaulich wird bewusst eine 5-Geschossigkeit gewählt, um den Fußabdruck möglichst klein zu halten und sich topographisch in die Umgebung nach Süden einzufügen. Auch hier wird mit einem transparent ausgebildeten Erdgeschoss der Blick durch das Gebäude und von der Grünraum Außenfläche hin zur Grünen Fuge im Osten geleitet.

Innere Organisation

Das Eingangsfoyer als transparentes Bindeglied zwischen den Funktions- und Außenräumen dient mit seiner großzügig freiliegenden Treppe als Verteiler über zwei Stockwerke. Zur barrierefreien Erschließung ist ein Aufzug unmittelbar an den Windfang angrenzend eingeplant, welcher auf Grund der Zweigeschossigkeit nur von den U3-Kindern und Anlieferung genutzt wird. Im Erdgeschoss sollen Innen- und Außenraum verschmelzen. Funktionsboxen geben dem Raum einen Rahmen, lösen die Gebäudegrenzen jedoch nahezu auf. Im Obergeschoss hingegen wird der Außenraum gezielt in Szene gesetzt: vereinzelte Dachterrassen, bodentiefe Verglasungen oder große Guck- und Schaufenster geben gezielt einen Blick ins umgebende Grün. Von innen nach außen gedacht gibt der Entwurf somit eine klare architektonische Haltung und vertikale Trennung der Funktionen vor. Im Verteilerbereich, dem Herzen des Gebäudes, entstehen in beiden Geschossen somit gezielte Sicht- und Blickachsen, Durchblicke und Einblicke, auf die Umgebung und grüne Fuge, eine Verbindung zwischen Innen und Außen.

Funktionsbereich

Im Erdgeschoss bildet das gläserne Foyer und Herzstück den zentralen Ort, von dem die Orientierung im Gebäude ausgeht. Der Kinderwagenabstellraum ist von Außen und Innen zugänglich und dem überdachten Eingangsbereich zugeordnet. Im vorderen, südlichen Eingangsbereich befinden sich die Garderoben der U3 Kinder mit direkter Anbindung zum Treppenhaus und Aufzug ins Obergeschoss. Die Ü3 Garderoben orientieren sich nach Norden hin zum Gartenbereich und liegen in direkter Verbindung zum großzügig gestalteten Treppenaufgang ins Obergeschoss. Eingerahmt wird die große Freitreppe mit Rutsche durch zwei Funktionsregale. Auf der Seite des U3-Bereichs mit Garderobe für die Schmutzkleidung und Gummistiefel, sowie angrenzendem Zugang zum überdachten Außenbereich. Auf der anderen Seite mit Materialschränke zum angrenzenden Personalbereich. Dieser Bereich erhält somit seine Privatsphäre und liegt nicht im zentralen Besucherverkehr. Das Leitungsbüro mit Besprechungsraum für Elterngespräche ist jedoch mit Blick auf den Eingangsbereich verortet. Ein Außen-WC kann bei Gartennutzung einfach erreicht werden. Innen ist ein Sanitärblock zum Händewaschen nach Wiederbetreten des Hauses angeordnet, sowie ein weiteres WC.

Das Herzstück des Obergeschosses bilden die beiden Funktionsräume Cafeteria und Bewegungsraum, welche beide durch flexible Erweiterbarkeit eine Verschmelzung mit dem Verteilerbereich im zentralen Bereich generieren. Der Bereich für die U3 Kinder ist direkt angrenzend an den Aufzug und das Treppenhaus platziert. Beide U3-Gruppenräume sind in einer Einheit mit Verteilerzugang zusammengeschaltet. Dies bietet eine bessere

Überschaubarkeit und einen geschützten Rahmen für die Kleinsten im Gebäude. Vorteilhaft ist trotzdem, dass die U3-Kinder zu Besuch vorbeikommen können. Die Bereiche für Ü3-Gruppen sind in sich funktionierend aufgebaut. Ein separater Zugang mit Vorbereich, Abstellraum und Kuschelecke. Neben einem großzügigen Spielbereich verfügt jede Gruppe über ihren eigene, teilüberdachte ist eine eigene Außenterrasse, welche im Sommer den Gruppenraum erweitert.

Erschließung (extern)

Über den neuen Nord-Süd Verbindungsweg zwischen Kita und Pflegeheim wird die Kindertagesstätte von den zugewiesenen Personal- und Bring-Hol-Stellplätzen fußläufig schnell erreicht. Der großzügig überdachte Eingangsbereich ist im südwestlichen Teil des Grundstücks verortet und wird durch einen kleinen Vorplatz markiert. Die Wegeverbindungen, auch zum Pflegeheim, sind bewusst frei von Verkehr geplant, lediglich die Anlieferung im südlichen Grundstücksbereich der Kita bildet die Ausnahme. Die notwendige Anlieferung erfolgt seitlich, damit der parkende Lieferverkehr nicht den sonstigen Ablauf behindert. Die weitere Verteilung innerhalb erfolgt in einem separaten Bereich und mit einem als Durchlader ausgebildeten Aufzug, welcher direkt den Küchenbereich im Obergeschoss erschließt und dem Essbereich zugeordnet ist. Der Gartenzugang für die Kinder ist über eine Schmutzschleuse und zugeordneten “Gummistiefelregalen” gestaltet. Der gesamte Freibereich der Kindertagesstätte ist eingezäunt. Sämtliche Lagerräume für Spielgeräte, Spielhöhlen und Lagerflächen sin in den Boxen untergebracht und einfach zu erreichen.

Ausgangssituation/Idee

Unser Beitrag beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zum Umbau, Sanierung und Erweiterung Rathaus Neuried.

Ein Ensemble aus 3 bestehenden Baukörpern soll zu einer Einheit verbunden werden. Als Herzstück und Bindeglied dient hierfür ein transparent ausgebildetes Foyer.

Inmitten in Altenheim, einem Ortsteil der Gemeinde Neuried im Ortenaukreis, soll das bestehende Dreierensemble aus Rathaus, Bauamt und Bürgerbüro zu einem gesamtheitlichen Gebäudekomplex umgestaltet werden.

Aktuell erfolgt die interne Zuwegung zwischen den drei Häusern ausschließlich übers Freie. Die Orientierung ist unübersichtlich und schwierig gestaltet und die barrierefreie Nutzung nicht abbildbar. Die bestehenden Gebäude haben jeweils unterschiedliche Geschosshöhen und die Zugangssituationen befinden sich auf verschiedenen Höhenniveaus.

Die Entwurfsidee sieht es vor, sowohl eine klare Gebäudestruktur für optimierte innere Abläufe, als auch eine städtebaulich angepasste Figur mit klar definierten Außenräumen zu schaffen.

Konzept

Das Gebäude Friedrichstraße 4 wird um ein Tiefgaragenraster verlängert und durch die Neubelegung mit den Funktionen Bürgerbüro im Erdgeschoss und Sitzungssaal im Obergeschoss zum “Haus des Bürgers”. Das vorhandene Dachgeschoss wird rückgebaut und das Obergeschoss auf das Niveau Friedrichstraße 2 angehoben.

Durch die Ausformulierung eines verbindenden Foyers als transparenter Baukörper erfolgt die Haupterschließung nun zentral über dieses neue Herzstück. Von hier ergeben sich Durch- und Ausblicke in den geschützten Garten im nordwestlichen Teil und zum neu gestalteten Vorplatz. Eine städtebaulich klare Ankommenssituation wird geschaffen und ein neuer Haupteingang entsteht.

Die barrierefreiheit ist durch einen neuen, im Rathaus verorteten Aufzug gegeben und die Flächen durch neu eingeteilte Funktions- und Raumverteilungen optimal genutzt.

Architektonisches Konzept

Unser Beitrag beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zum Neubau eines Familienzentrums in Althengstett.

Der Entwurf sieht einen 2-geschossigen Flachbau als kompakten Baukörper vor, der im Kontrast zum angrenzenden Schulbestand steht. Die dreiteilige horizontale Gliederung bildet die unterschiedlichsten Funktionen des Neubaus ab und ist sowohl in der Form als auch in der Materialität ablesbar. Somit wird der städtebaulichen Lage und dem topologisch von der Straße aus ansteigenden Gelände Rechnung getragen.

Der massive Sockel trägt maßgeblich zur Zonierung des Baukörpers bei und schafft es gleichzeitig den Höhenunterschied gestalterisch zu überspielen. Die beiden Eingänge – Östlicher Nebeneingang Schule und Eingang Neubau werden nebeneinander angeordnet, sodass beide Gebäudeteile – Grundschule und Familienzentrum – eine Einheit bilden und keine Benachteiligung im Sinne der Barrierefreiheit besteht. Die Erschließung liegt in einer gläsernen Fuge, die den Übergang zwischen den Gebäudeteilen auch nach außen hin sichtbar macht und die neuen Funktionen an den Bestand anbindet. Von hier aus kann nun auch die Schule barrierefrei erschlossen werden.

Das optisch auskragende Obergeschoss ist als ”Leuchtturm” von Norden her kommend und aus Richtung des Rathaus gut sichtbar, rückt das neue Familienzentrum dadurch in den Fokus der Bevölkerung. In seiner architektonischen Ausformulierung wird hierbei bewusst pro Fassadenseite nur ein einziges, zusammenhängendes großes “Schaufenster” ausgebildet. Das architektonisch prägende Merkmal des Bestandsbaus – das Buntglasfenster – wird bewusst erhalten und bleibt freigestellt.

Städtebauliche Einbindung und Freianlagen

Der Baukörper des Familienzentrums steht als neuer Auftakt des gesamten Schulareals. Als Gegenpol zum Rathaus wird bewusst eine Engstelle gebildet, die als neues Eingangstor zum Ortskern von Althengstett fungieren soll. Die dadurch entstehende Nähe zur Straße soll symbolisch auch für die Nähe zu den Bürgern stehen, die als spätere Nutzer das Familienzentrum beleben werden.

Von der Straße führt eine Rampe barrierefrei zum neuen Eingang, dessen Niveau, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, 70 cm unter dem Bestandsniveau der Schule liegt. Im Eingangsbereich befindet sich auch die neue Außenterrasse unter der Auskragung des Obergeschosses, die als Erweiterung des Multiraumes dienen kann und die als Verbindungsglied zur Umgebung und zum Außenbereich zum Sitzen und Verweilen einlädt.

Es wird Rücksicht auf den Baubestand im Süden genommen und eine grüne Lunge im hinteren Teil zwischen den Baukörpern geschaffen. Im Norden schließt der neue Baukörper in einer Linie mit dem bestehenden Treppenhaus der Schule ab.

Innere Organisation

Das Foyer als transparente Trennfuge zwischen Alt und Neu dient als Verteiler auf zwei Stockwerken. Die barrierefreie Erschließung wird über einen Aufzug als Durchlader sowie eine direkt daneben angeordnete Treppe gelöst. Durch ein überhöhtes Erdgeschoss werden das Obergeschossniveau der Bestandsschule und des Neubaus auf eine Höhe gesetzt. Auf diese Weise wird eine ordentliche interne Funktionsverteilung und Abtrennung der Nutzungen erreicht.

Von innen nach außen gedacht gibt der Entwurf eine klare architektonische Haltung vor. Sowohl im Foyerbereich, als auch in den großen Aufenthaltsräumen entstehen gezielte Sicht- und Blickachsen, Durchblicke und Einblicke. Auf die Stadt, eine Verbindung zwischen Ihnen und Außen.

Haustechnisches Konzept

Das Gebäude schließt an das bestehende Versorgungsnetz der Schule an. Zur Stromerzeugung wird eine PV Anlage auf dem ansonsten extensiv begrünten Dach vorgesehen. Das Lüftungskonzept sieht für den Multiraum eine Lüftungsanlage im Erdgeschoss vor, welche in den Hohlräumen der abgehängten Decken der Nebenräume untergebracht ist. Zur Kostenersparnis und zugunsten der Raumhöhe wird im Multiraum auf eine Verblendung der Lüftungsrohre verzichtet und Wickelfalzrohre sichtbar an der Decke geführt.

Im Obergeschoss soll mit einer mechanischen Nachluftspeicherung auf eine aufwändige Lüftungsanlage verzichtet werden. Öffentliche Lüftungsflügel in der Fassade liegen hinter Lamellen im Erdgeschoss und hinter der perforierten Fassade im Obergeschoss. Die große Auskragung im Süden dient als sommerlicher Wärmeschutz der großzügigen Verglasung des Multiraumes.

Des Weiteren wird für die restlichen großflächigen Verglasungen ein außenliegender, textiler Sonnenschutz vorgesehen. Gleichzeitig dienen die großen Öffnungen als Energiequelle in den Wintermonaten.

Tragwerk

Aus Kostengründen wird auf eine Unterkellerung und eine weitere aufwändige, konstruktive Maßnahmen verzichtet. Das Erdgeschoss steht auf einem zur Straße hin um Brüstungshöhe erhöhten Sichtbetonsockel. In sich geschlossene Funktionsboxen, die als tragende Kerne ausgebildet werden, spannen über den Multifunktionsraum und den überdachten Außenbereich was einen stützunfreien Raum ermöglicht.

Auch im Obergeschoss werden geschlossene Funktionsboxen in Kombination mit Wandscheiben ausgebildet, welche auf einer Massivholzdecke stehen. Eine Trägerebene im Betreuungsbereich Schulkinder dient hier als überspannendes Tragwerk.

Städtebau

Unser Beitrag beim nicht-offenen Wettbewerb zum Neubau der Kindertageseinrichtung Endingen.

Die neu geplante Kita in Balingen-Endingen steht in einer Wohnsiedlung, umgeben von einer

Bebauung mit einer Geschossigkeit bis 3 Stockwerke. In der näheren Umgebung sind durch Reihung auch größere Gebäudevolumen vorhanden.

Der Entwurf sieht vor, dass das gesamte Raumprogramm in einem prägnanten Gebäudekörper

abgebildet wird. Dieser nimmt umgebende Gebäudekanten entlang der Straße auf, stellt jedoch auch einen Abschluss für die offene Fläche dar. Ein Grundstück ohne klare Ausrichtung und Raumkanten.

Ein mehrkantiger Gebäudekörper mit klarer Gebäudehülle, ohne zusätzliche Anbauten, wird gebildet. Lediglich eine im Garten platzierte Funktionsbox komplettiert das Ensemble.

Der Eingangsbereich liegt an einem kleinen Vorplatz mit Baum an der nordwestlichen Gebäudeecke.

Die Nebenräume sind in einer Spange ebenfalls nach Norden hin orientiert, damit die Südseite zum Garten hin den Gruppen- und Aufenthaltsräumen zur Verfügung steht. Im Süden entsteht ein großzügiger Gartenbereich, welcher mit dem bestehenden Spielplatz vereint wird.

Parken für Eltern und Mitarbeiter erfolgt entlang der Straße. Der Gehweg ist zum Schutz der

Fußgänger (vor allem Eltern und Kinder) an die Kita verlegt. Die Anlieferung liegt seitlich und tritt wenig in Erscheinung.

Architektur

Das Gebäude der neuen Kindertagesstätte steht als Solitär mit “geschliffenen Kanten” an jeder Seite auf dem Grundstück. Glatte Wandoberflächen sollen diesen Entwurfsansatz unterstützen. Auf zusätzliche Elemente wie Dächer oder Treppen wird daher verzichtet. Kleine und große, teilweise verspielt platzierte Öffnungen geben die Funktionen des Innenraums wieder. Die Vielkantigkeit des gesamten Volumens wird in der Dachform fortgesetzt und endet in dem zentralen mehreckigen Oberlicht, welches als aufgesetzte Haube dem Gebäude einen starken und eigenständigen Charakter verleihen soll.

Eine monochrome Gebäudehülle in reduzierter Farbigkeit, jedoch Vielfältigkeit in Struktur der

Holzfassade machen das Objekt einzigartig. Die Fassadenschalung ist weder senkrecht noch

waagerecht. Ein Spiel welches aus dem Grundriss entsteht und in der Fassade und seine Fortsetzung findet.

Sämtliche Räume sind an der Gebäudehülle entlang platziert. Im Zentrum entsteht durch die

fünfeckige Grundform ein Raum, der als Herz des Gebäudes dienen soll, lichtdurchflutet durch ein große Lichtkanone im Dach. Eine zentrale Treppe, welche aus einem Podest mit Sitzstufen entsteht, bildet die Verbindung über beide Geschosse. Hier soll das Leben stattfinden: es wird gespielt, um die Wette gerutscht oder geklettert, zusammen gelesen oder auf die Eltern gewartet!

Großzügige Verglasungen an jeder der drei prägnanten Gebäudeecken lassen keine dunklen Ecken und Flure entstehen. Diese Ecken sind immer mit besonderen Raumfunktionen wie Garderoben oder der Werkstatt belegt, damit eine gewisse Transparenz entstehen kann.

Innere und äußere Erschliessung und Funktion

Die Garderoben liegen nicht vor den Gruppenräumen, sondern im Foyerbereich zwischen Eingang und Zugang zum Garten. Auf diese Weise ist der Schmutzbereich zusammengefasst und die restliche Kita soll nur mit Hausschuhen erlebt werden.

Eine Gruppe unten, drei oben! Zu Beginn sind die drei Ü3 Gruppen im Obergeschoss vorgesehen, der Materialraum wird in dieser Zeit als Wickelraum genutzt. Zum späteren Zeitpunkt wendet sich das Blatt und die Ü3 sind unten und die U3-Kinder im Obergeschoss. Material- und Wickelraum lassen sich flexibel tauschen.

Der Zugang zum Garten erfolgt direkt von der Garderobe aus mit Gummistiefelregal. Ein Aussen-WC reduziert den Schmutz im Innern und vereinfacht die Abläufe für die Betreuer.

Alle Nebenräume sind in beiden Geschossen in einer Spange nach Norden platziert.

Jedem Gruppenraum ist ein Nebenraum und Materiallager zugeordnet. Dieses kann je nach Bedarf auch als Wickelraum genutzt werden.

Der Essbereich und der Multifunktionsraum im Erdgeschoss können großzügig zur Mitte hin geöffnet werden. Die Garderoben sind in zwei Bereiche gegliedert, was den Kleinen zur besseren Orientierung dient.

Struktur und Materialität

Die neue Kindertageseinrichtung soll eine einfache Plattengründung erhalten. Das gesamte Gebäude wird ab Oberkante Bodenplatte in Holzrahmenbauweise erstellt, um den planerischen Ansprüchen an eine nachhaltige und ökologische Bauweise gerecht zu werden. Die Vorfertigung und schnelle Montagemöglichkeiten hierbei sind bewusst eingeplant. Soweit gefordert, wird auf nachhaltige und langlebige Baustoffe gesetzt. Die Geschossdecke über EG ist in CLT-Bauweise geplant. Auch alle anderen konstruktiven Elemente sind in Holzbauweise angedacht.

Das Eingangsbereich ist für Ein- und Ausblick großzügig verglast, wobei die Auskragung des

Obergeschosses als Wetterschutz dient. Die glatt ausformulierte Fassadenstruktur, bei der sich

vertikale und horizontale Bereiche spielerisch abwechseln, gibt dem Baukörper zur Straße hin sein monolithisch anmutendes Erscheinungsbild. Einzelne, sich im Format abwechselnde Lochfenster, wecken Interesse nach mehr und gestalten den Baukörper spielerisch. Zum Garten hin zieht sich das Fassadenbild, den vorgesetzten Fluchtbalkon überspielend, konsequent durch. Hierbei werden bewusst größere Ausschnitte gewählt, um das Gebäude zum Garten und zur Sonne hin zu öffnen. Die dahinterliegende Hausfassade wird großzügig verglast und erhält durch die den Balkon umlaufende Hülle gleichzeitig einen konstruktiven Sonnenschutz.

Ein warmer Grünton umhüllt die vorvergraute Holzfassade und strahlt nicht nur Ruhe, sondern auch Sicherheit und Geborgenheit aus. Zusammen mit der extensiven Dachbegrünung, der 5. Fassade, ergibt sich so ein einheitliches, rundes und schlüssiges Gesamtbild. Robuste und langlebige Materialien im Eingangs- und Garderobenbereichsorgen für einen nachhaltigen Aspekt und berücksichtigen die Unterhaltskosten. Passend dazu wird Sichtestrich im Erdgeschoss als Bodenbelag gewählt, um einen fließenden Übergang von innen nach außen und zugleich Robustheit zu schaffen.

Im Obergeschoss soll das Material Holz in unterschiedlicher Art und Weise eingesetzt: Nicht nur als Konstruktionsmaterial in Wände und Decken, sondern auch sichtbar in Akustikoberflächen, Möbeleinbauten, Türen und Treppen. Die Fassade wird durch die sich in ihrer Richtung abwechselnden Elemente und unterschiedlichen Öffnungen fein gegliedert. Holz als nachhaltiger Baustoff, soll für ein gutes Raumklima und Wohlfühlatmosphäre für die Kinder sorgen. Wertigkeit bedeutet Nachhaltigkeit und somit auch Wertschätzung von allen Beteiligten.

Idee / Ausgangslage

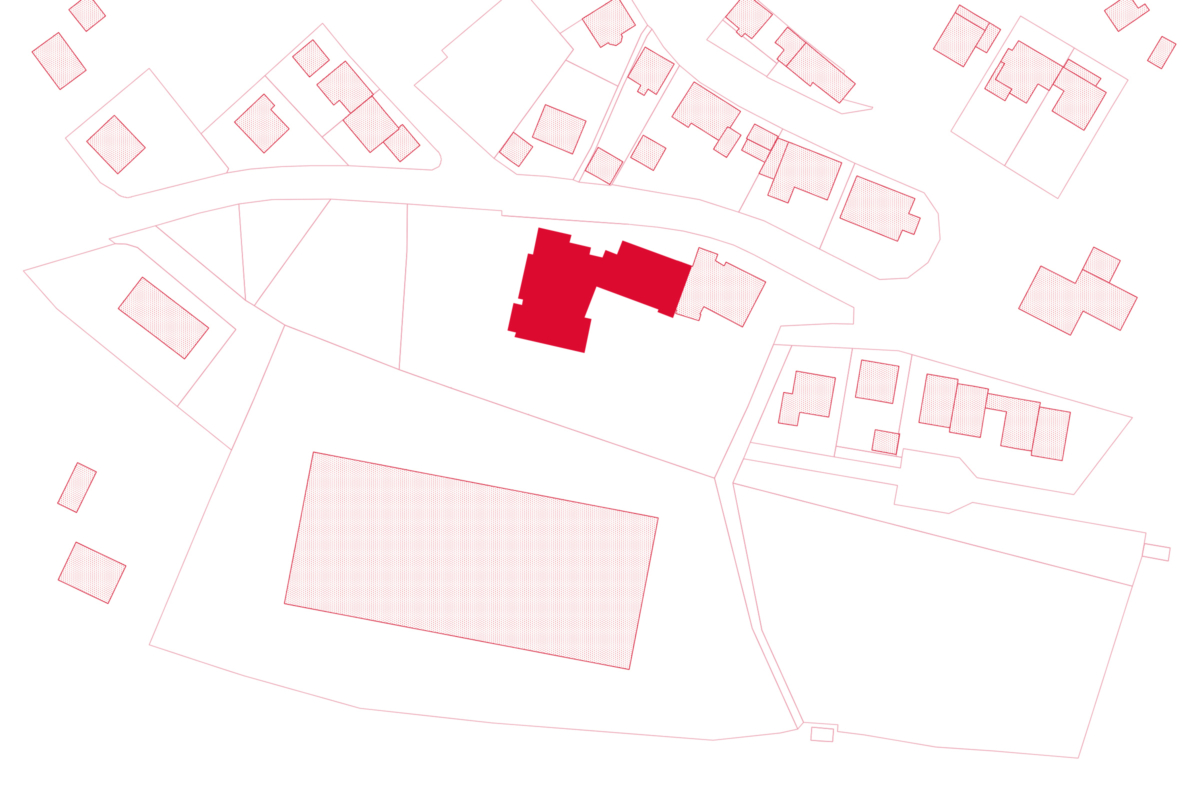

Eine bisher größtenteils brachliegende Fläche mitten in einem Wohngebiet soll zukünftig Raum für ein neues Quartier schaffen. Die alte Sporthalle, die auch auf der zur Verfügung stehenden Fläche steht, wird dazu abgerissen.

Inmitten eines Stadtteils einer norddeutschen Großstadt entsteht der neue Hauptsitz eines Sozialwerks, das “Quartier am Alten Sportplatz”.

Ziel ist es, nachhaltige Strukturen zu schaffen, um zur Stabilisierung der sozialen Infrastruktur beitragen zu können: Der Neubau einer Kindertagesstätte, zwei Wohngebäude mit Pflegeeinrichtungen in den Erdgeschossen und das neue Verwaltungsgebäude des Sozialwerks bilden die Gebäudegruppe. Dort wo die Sporthalle stand, wird eines der Wohngebäude stehen. Ein Teil der Fläche wird in Zukunft als Parkanlage Platz für Freizeit und Begegnung im Freien stiften. Die neuen Gebäude werden durch bestehende und neue Laubbäume eingerahmt.

Die Kinder- und Pflegeeinrichtungen, sowie die Parkanlagen mit Spiel- und Freizeitmöglichkeiten sind kinder- und familienfreundlich: Die bisher unbebaute Fläche wird nun mit Leben gefüllt.

Konzept

Die dreigeschossige Hauptverwaltung des Sozialwerks wird als Kopf des Gebäudekomplexes an der höchsten Stelle des Geländes liegen und schafft somit die Verbindung des Quartiers entlang der Straße Im Weinberge zur Oslebshauser Heerstraße. Diese höchste Stelle bildet eine präsente und attraktive Raumkante zur Oslebshauser Heerstraße, der wichtigsten Achse für die innere Erschließung des Stadtteils.

In Richtung Westen, mitten auf der Fläche, entstehen in dem leicht abfallenden Gelände zwei neue Wohngebäude mit insgesamt 32 Wohnungen. In den Erdgeschossen befinden sich eine “Junge Pflege”-Einrichtung und eine Pflege-WG. Diese beiden Gebäude sind ebenso mit drei Vollgeschossen geplant und schaffen dadurch einen dynamischen Übergang zum vierten Gebäude, der zweigeschossigen Kindertagesstätte. Diese wird ganz im Westen, auf der Fläche des Wäldchens stehen und wird für 80 Kinder Ort für Spiel und Spaß.

Umsetzung

Die Außenwände der Neubauten werden im Mauerwerk mit einer hinterlüfteten Klinkerfassade hergestellt und fügen sich somit gut in das Stadtbild und die Umgebung ein.

Die Dächer der drei Gebäude werden als Flachdächer ausgebildet, wobei die Attika schräg verlaufen und einen Höhenversatz von bis zu einem Meter an den Ecken haben. Dadurch entsteht die gefaltete Wirkung, gleich wie bei dem Neubau der Kindertagesstätte, die ein flach geneigtes und gefaltetes Dach hat.

Die Dächer werden extensiv begrünt. Die Dachbegrünung wirkt sich nicht nur positiv auf den Energieverbrauch und den Schallschutz aus, sondern leistet auch einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz, indem aufgefangenes Wasser verdunsten kann, was so einen kühlenden Effekt auf die Umgebung hat.

Die Dächer werden in Teilbereichen mit einer PV-Anlage ausgestattet, was zusätzlichen positiven Effekt auf den Energieverbrauch hat.

Herausforderungen

Kundenwünsche

Die erfolgreiche und stark nachgefragte, aber sehr in die Jahre gekommene Rehabilitationseinrichtung der Suchtadaption “Lebenszentrum” soll modernisiert werden. Bisher richtete sich das Angebot dieser Einrichtung an Männer, die aus dem stationären Entzug die nächsten therapeutischen Schritte gehen wollen, um in das eigene und gesellschaftliche Leben nach der Sucht zurückzufinden. Die Reha-Klinik als ein offener Ort heißt in Zukunft auch Frauen willkommen.

Eine Erweiterung von bisher 18 Patientenzimmern auf 24 ist vorgesehen. Der Gebäudebestand soll demnach teilweise ersetzt und teilweise erhalten und ergänzt werden.

Die hygienischen und raumspezifischen Standards werden durch die Rentenversicherung als Leistungsträger vorgegeben. Wichtig ist, dass die Patient*innen in Einzelzimmern mit eigenem Duschbad wohnen können und nicht mehr die Gemeinschaftsduschen und -WCs auf den Fluren nutzen müssen. Außerdem müssen alle Multifunktions- und Therapieräume sowie eines der Patientenzimmer barrierefrei sein. Weitere zukunftsorientierte Wünsche kamen zu diesen Standards: Eine kleine Kitchenette soll im Nachhinein in die Patientenzimmer einbaubar sein, damit diese auch als eigene Wohnung z. B. für Menschen mit physischen oder/und psychischen Einschränkungen funktionieren können. Dafür ist auch bereits die Installation einer Lichtrufanlage vorbereitet, um die Pfleger*innen rufen zu können. Jedes Zimmer verfügt zusätzlich über verlegte LAN-, EDV- und Antennenkabel. Flächendeckende WLAN-Versorgung ist ebenfalls sicherzustellen.

Ein mehrstöckiger Holzbau soll das bestehende Gelände ergänzen, um ein bestmögliches Raumklima in den Zimmern zu erreichen, in denen entspannt, ausgeruht und geschlafen wird.

Gelände und Umfeld

Die Einrichtung befindet sich mitten in der örtlichen Gemeinde, an einer serpentinenförmigen Straße gelegen. Diese topografischen und geologischen Herausforderungen gründen sich demnach auf der Hanglage. Die Einrichtung ist seit über 30 Jahren an diesem Standort und somit ortsprägend. Städtebaulich ist daher zu beachten, dieses Gelände für die Einheimischen als auch für die Bewohner*innen nicht zu verfremden, sondern behutsam zu verändern. Alle bisherigen Patient*innen und das Personal sollen sich weiterhin wohlfühlen. Neue Klient*innen erleben ein harmonisch wirkendes Gebäudeensemble, in dem sie sich willkommen und gut aufgehoben fühlen.

Die buerohauser Expert*innen und die Bauherren

Um die differenzierten Kund*innenwünsche sowie kostengünstig, architektonisch unseren Werten und Ansprüchen entsprechend als auch planmäßig fertigstellen zu können, haben wir unser Team aus eigenen Fachleuten für Architektur, Innenarchitektur, Energieberater*innen und Tragwerksplaner*innen sowie als Fachplaner*innen erfahrenen Expert*innen der Gebäude- und Sicherheitstechnik sowie des Brandschutzes zusammengesetzt.

Besonderes Augenmerk haben wir auf die Beziehung der baulichen Akteur*innen gelegt. Ein gut funktionierendes Zusammenspiel zwischen unseren Fachleuten, den Fachplaner*innen und dem Direktor der Einrichtung mit seinem Team sowie dem Vorstand des Vereins und dessen Mitgliedern lag uns besonders am Herzen. Diese Zusammenarbeit hat auch deshalb gut geklappt, weil es unser Anspruch ist, das zur Verfügung stehende Budget auf treuhändische Weise zu verwalten.

Lösungen

Sensibilität für Bestehendes: Die Verbindung von Alt und Neu und deren Ergänzungen

Unser Beitrag zum Architekturwettbewerb, der durch den Kunden direkt selbst ausgeschrieben wurde, hat gewonnen. Unsere architektonischen Werte basieren auf dem Anspruch, Funktionales mit Ästhetischem optimal zu verbinden. Unseren Wettbewerbsbeitrag haben wir daher an Budget und Funktion der zukünftigen Reha-Einrichtung ausgerichtet. Zentraler Ausgangspunkt unserer Überlegungen sind die Menschen, die die Gebäude und Räume betreten und nutzen.

Weiterhin legen wir viel Wert auf einen respektvollen Umgang mit der Baugeschichte eines Gebäudes. Wir denken, es ist sinnvoll, die Arbeit der früheren Planer*innen/Architekt*innen zu respektieren, um die Gebäude zu verstehen und dann daraus die Möglichkeiten für An- oder Umbau abzuleiten. Ziel ist es, prinzipiell ein Gleichgewicht zwischen Altem und Neuem zu schaffen, wobei Raum entstehen soll, welcher die Werte des Bestands architektonisch herausarbeitet und mit moderner Formensprache verbindet bzw. ergänzt.

Unser Anspruch ist es also, mit Sensibilität an ein Bestandsgebäude heranzutreten, um eine Spannung zwischen Altem und Neuem erzeugen zu können. So wird die Baugeschichte fortgeschrieben.

Die Wettbewerbssituation hat es uns ermöglicht, alles ganz genau anzuschauen und so viele gute Ideen wie möglich zu integrieren. Wir haben genau geprüft, welche Gebäude erhalten bleiben und umgebaut werden können und was hinzukommen kann. Dabei haben wir uns dazu entschlossen, zwei Gebäude zu entfernen, um neuen Raum zu schaffen.

Langlebigkeit und Robustheit: Ein mehrstöckiger Holzbau

Bei diesem Projekt behalten wir die Kundenwünsche im Fokus, in dem wir als oberste Prämissen Langlebigkeit und Robustheit setzen. Da das Gebäude in Zukunft auch anders nutzbar sein soll, haben wir diese Prämissen mit dem Ziel niedriger Investitions- und Folgekosten gekoppelt. Daher wurde auch zusammen mit dem Kunden beschlossen, anstelle von drei Stockwerken, lediglich zwei Stockwerke für den Neubau zu realisieren.

Holzbau unterstützt auch Hygienestandards und Genesung.

Zitat von Ulrich Fischer,

Projektleiter

Diese beiden neuen Obergeschosse entstanden in Holzkonstruktion, was auch durch eine Holzverschalung der Fassaden sichtbar wird. Die Verwendung von natürlichen Materialien innen und außen wie auch in der Holzkonstruktion selbst hat einen sehr hohen Stellenwert auf beiden Seiten – unseren Kunden, der Reha-Klinik, und uns als Architekturbüro.

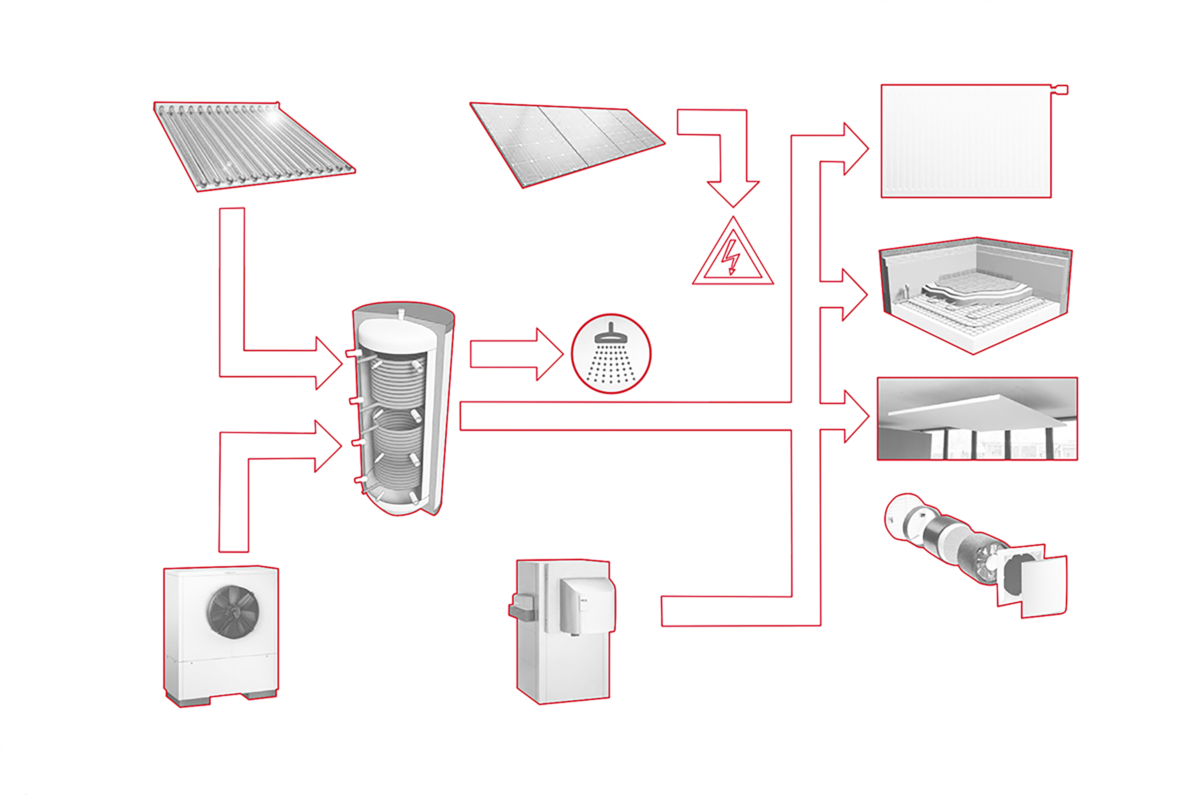

Technische Innovationen: Ein kosteneffektives Energiekonzept

Das alte, dezentrale Ölheizungssystem wird ausgetauscht: Die Wärmeversorgung der gesamten Gebäudegruppe wird künftig aus einer neuen Heizzentrale im Untergeschoss des Neubaus sichergestellt. Die bestehende Villa und der Zwischenbau werden an das neue Heizungsnetz angeschlossen.

Auf den Dachflächen des Neubaus sind sowohl eine Solarthermie als auch Photovoltaikanlagen installiert. Der erzeugte Strom wird im Lebenszentrum selbst verbraucht. Durch eine dezentrale Aufbereitung des Warmwassers für den Therapie- und Verwaltungsbereich werden zusätzlich Kosten gespart.

Die alten Fenster und Eingangstüren im bisherigen Wohnheim, nun Funktionsbau mit Therapiezentrum und Verwaltung, werden gegen Heizenergie sparende Fenster und Türen ausgetauscht. Damit das Dachgeschoss als Archiv genutzt werden kann, soll eine zusätzliche, begehbare Dämmung verlegt werden. So werden auch hier mit überschaubarem Aufwand die Verluste von Heizenergie auf ein Minimum reduziert. Und: Wir haben auch hier an die Zukunft gedacht und vorgesorgt: Der jetzige EnEV-Nachweis ermöglicht einen späteren Ausbau samt Wohnnutzung des Dachgeschosses.

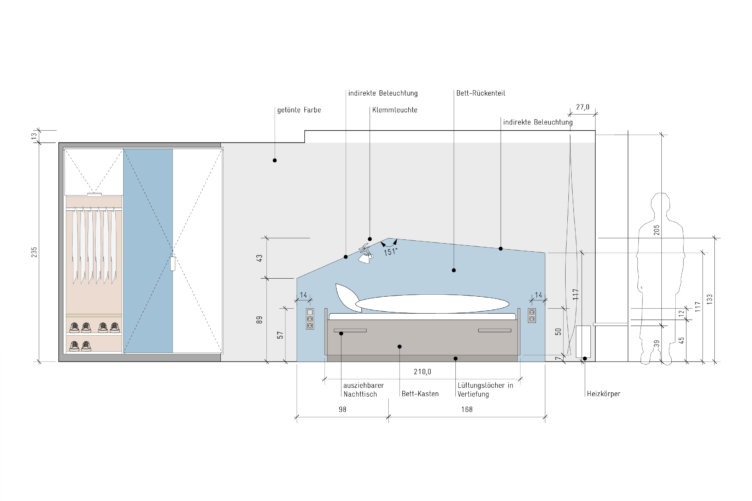

Bett mit LAN-Buchse: Zimmer und Räume in Zukunft anders nutzen können

Die Ziele und Zukunftsperspektiven der Reha-Klinik sind es, die Zimmer auch anders nutzen zu können: Eine Kitchenette soll in jedem Zimmer ohne weitere Investitionskosten für Installationen einbaubar sein. Unsere Innenarchitekt*innen entwarfen bedarfsgerechte und gleichzeitig innovative Zimmer für die Bewohner*innen. Flexible Möbel für Schreibtisch und Bett waren von Anfang an unsere Lösung hierfür. Tisch und Bett können getauscht werden, wodurch mehr Raum auf der einen Seite entsteht, wo die Küche eingebaut werden muss, um die vorhandenen Anschlüsse des nebenan liegenden Bads zu nutzen.

Einen besonderen Anspruch haben wir an Eigenschaften und Materialien: Möbel und Wände müssen den Herausforderungen einer Reha-Klinik für Suchtadaption standhalten. So haben wir uns für mineralische Wandfarben und Möbel aus hochwertigem Holzwerkstoff sowie die Fensterrahmen aus Holz entschieden. Diese Materialien sind antibakteriell und gesundheitsfördernd. Ein Fußbodenbelag aus dem zu ca. 98 % natürlichen Material Linoleum ergänzt diesen Ansatz.

Herausfordernd war es auch, die Möbel mit EDV-Technik auszustatten, so dass der gewünschte Lichtruf, der benötigt wird, wenn die Räume in Zukunft als Wohneinheiten von psychisch und physisch beeinträchtigten Patient*innen genutzt werden sollen, auch funktioniert.

Die Lösung ist die integrierte Elektrik mit allen wichtigen Anschlüssen, die per Schalter aktiviert werden können. Alle Elektrik ist also direkt im Möbel verbaut. So muss das Möbel nur noch über ein Kabel mit Stecker an eine Steckdose angeschlossen werden, um alle Funktionen, wie Lichtruf in Notsituationen, normales Licht oder andere Funktionen wie WLAN, TV, Telefon nutzen zu können.

Weitere Informationen zur Reha-Klinik Lebenszentrum finden Sie hier.

Presseberichte:

2019 Schwarzwälder Bote

2016 Evangelisch Methodistische Kirche

Ergebnisse

Ausgangspunkt

Auf einem Grundstück mit einem schon länger stillgelegten Gebäude wird der Neubau eines Gesundheitszentrums für vorrangig blinde und sehbehinderte Menschen mit Tagesklinik erbaut. Das bestehende Gebäude wird abgerissen und schafft somit Platz für den Neubau.

Bauabschnitt 1

Umgesetzt wird ein viergeschossiger Neubau, bei dem auf drei Etagen die neuen Wohngruppen für vorrangig blinde und sehbehinderte Menschen des RBV untergebracht werden.

Das Gebäude wird vollständig unterkellert. Hinsichtlich der Flächen werden die, in NRW geltenden, GEPA – Vorschriften sowie die des Landschaftsverbandes Rheinland erfüllt. Sämtliche Räume werden rollstuhlgerecht und barrierefrei ausgebildet. Darüber hinaus werden die Etagen für das besondere Klientel blindenspezifisch ausgestattet. Hierzu gehören vor allem die Beleuchtung, Orientierungshilfen an Wänden und in den Fußböden, taktile und kontrastreiche Bedienungselemente, Orientierung durch akustische Reize, Treppenhausabsturzsicherungen sowie Fingerklemmschutz.

Bauabschnitt 2

In einem weiteren Gebäudeteil werden ebenfalls vier Etagen errichtet, die unmittelbar an das Blindenheim anschließen. Auch hier wird das Gebäude unterkellert.

Hier bezieht eine tagestherapeutische Einrichtung und stationäre Nachsorge für Menschen mit gerontopsychatrischen Erkrankungsmerkmalen die neuen Räumlichkeiten. Für die Patienten sind Trainings-, Aufenthalts-, Ruhe- und Gruppenräume gebaut worden.

Konzeption Architektur

Die städtebauliche Relevanz des Gebäudes an einer wichtigen Stelle in Düren wurde von Anfang an sehr ernst genommen.

Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2 nehmen den Verlauf des Eckgrundstücks auf und bilden diesen in der Gebäudestruktur wieder ab. Die moderne Architektur mit ihren großen, teils gebogenen Verglasungen, wird der exponierten Lage des Grundstücks gerecht. Die Fassade bildet eine Mischung aus Putz- und Klinkerflächen.

Außenanlagen

Im Garten wird ein Sinnesgarten umgesetzt. Hier können die fünf Sinne des Menschen (Hören, Riechen, Schmecken, Sehen und Tasten) wunderbar ausprobiert und erlebt werden. Es gibt einen behindertengerechten Rundlauf entlang der verschieden gestalteten Zonen.

Ausgangslage

Die Ostseeklinik für Suchttherapie, eine Einrichtung, die sich speziell an Männer richtet, befindet sich auf Fehmarn und bietet bisher auf 764qm Raum, zur Genesung an. Die Bewohnerzimmer im Obergeschoss des Haupthauses entsprachen nicht mehr den aktuellen Brandschutzbestimmungen. Ein Funktionshaus und ein Wohnhaus wurden bereits abgerissen.

Da die Einrichtung erfolgreich arbeitet, wünschten die Bauherren, die Fläche um 1353qm auf eine neue Wohn- und Nutzfläche von 2117qm zu vergrößern. Hier werden in Zukunft mehr Klienten Zeit und Raum finden, eine Sucht zu überwinden und zu genesen.

Konzept

Die neuen Therapie- und Funktionsräume sowie die Büros für die Mitarbeiter*innen werden im neuen Klinikgebäude Platz finden. Dieses neue Funktionsgebäude verbindet die beiden Bestandsgebäude miteinander.

In den Bestandsgebäuden werden weiterhin Büros, Funktionsräume, Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume sowie Küche und Speisesaal untergebracht bleiben, wobei der Speisesaal vergrößert und erneuert wird. Daneben entstehen vier weitere Wohngebäude für 36 Klientenzimmer, wobei zwei Zimmer Doppelbettzimmer sind und eins barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht angelegt ist.

Wichtig ist hierbei nicht nur die Erreichbarkeit jedes einzelnen, sondern auch das transportierte Gefühl, nicht alleine zu sein.

Umsetzung

Die Neubauten für diese Suchtklinik wurden in Holzbauweise errichtet. Ein Laubengang verbindet alle Einheiten. Einige Klinkerfassadenelemente bei den Windschutzwänden schaffen eine optische Verbindung zur Umgebung.

Die Klinik erhält neben dem Umbau der beiden Bestandsgebäude ein neues Funktionsgebäude und vier Wohngebäude für die Klienten.

Die Therapiephasen der Klienten werden in der Anordnung der Wohngebäude widergespiegelt. Von den ersten drei Gebäude, der Kerntherapie, ziehen die Klienten in das Erdgeschoss des größeren vierten Gebäudes, die Rehabilitationsphase, und von dort in das Dachgeschoss des vierten Gebäudes, die Adaptionsphase.

Um dem Klienten die Möglichkeit zu geben, sich unter realen Alltagsbedingungen zu erproben, wurden die Zimmer in dem vierten Gebäude mit Pantryküchen ausgestattet.

Der Innenhof, der sich zwischen den Gebäuden bildet, fördert die Gemeinschaft und schafft Möglichkeiten des Austausches.

Durch das neue Haupt- und Eingangsgebäude wird ein zentraler Mittelpunkt geschaffen, von dem aus alles erreicht und verbunden wird. So wurde nicht nur eine neue Verbindung der beiden Bestandsgebäuden geschaffen, in denen Therapieräume und Gemeinschaftsräume, sowie Küche und Speisesaal angeordnet sind, sondern auch die Wohngebäude mit der Therapie verbunden.

Konstruktion und Materialien

Die Entscheidung zur Vorfertigung von Holzbau und Nasszellen trug im Wesentlichen zu einer hohen Präzision und Ausführungsqualität bei und ermöglichten den zügigen Bauablauf.

Alle neuen Gebäudeteile bestehen aus vorgefertigten Wand- und Dachelementen in Holztafelbauweise, die Decken aus großformatigen Massivholzelementen.

Auch kamen vorgefertigte Badzellen zum Einsatz. Diese Raummodule wurden komplett im Werk vorgefertigt, gefliest und ausgestattet, und so auf die Ostseeinsel transportiert.

Die im norddeutschen Raum übliche Klinkerbauweise, die auch im Bestandsgebäude bereits vorkommt, haben wir aufgegriffen, indem wir Klinkerwände als Windschutz vor einige Laubengänge gestellt haben. So erzeugen wir auch hier optisch eine Verbindung zu den Häusern in direkter Nachbarschaft.

Ergebnis

Die Wohngebäude konnten schon nach acht Monaten Bauzeit bezogen werden: Die vorgefertigten Elemente in Holzmodulbauweise ermöglichen diese schnelle, bezugsfertige Errichtung.

Die Zusammenfügung der Gebäude und die Nutzung der Freiflächen in Verbindung mit den Laubengängen erzeugt eine geschützte Atmosphäre, schafft aber gleichzeitig Raum für Begegnung und Austausch der Bewohner.

Lesen Sie hier den Pressebericht der Lübecker Nachrichten zum Projekt

Danke an Jo.Studio für die Zurverfügungstellung einiger Fotografien.

Ausgangslage

Die Planungen sehen vor, dass auf dem ca. 3.100 m² großen Grundstück ein Pflegeheim mit 5 Wohngruppen gebaut wird. Eine dieser Wohngruppen ist speziell für demenziell veränderte Bewohner gedacht. Das Pflegeheim bietet Raum für eine angegliederte Tagespflege.

Grundstück

Eine Besonderheit des Grundstücks ist die räumliche Nähe zu einer Schule und einem Kindergarten. Dieser Standortvorteil soll bei der Konzeptionierung berücksichtigt werden.

Die besondere Herausforderung für buerohauser besteht bei diesem Projekt darin, die hohe geforderte Einzelzimmeranzahl unterzubringen und dabei gleichzeitig das Budget einzuhalten.

Dem Bauherrn ist wichtig, dass trotz des begrenzten Grundstücks ein helles, lichtdurchflutetes und ansprechendes Gebäude entsteht, dass einen schönen Ausblick auf die nahegelegene Burg Teck bietet.

Konzept

Das enge Grundstück gibt einen kompakten Baukörper bereits vor (GRZ 0,45). Wir nutzen diese Gegebenheit und resultieren mit kurzen Wegen für alle Nutzer:innen von Raum zu Raum.

Damit dem Wunsch des Bauherrn entsprechend ein helles, lichtdurchflutetes Gebäude entsteht, sehen die Planungen im Inneren des Gebäudes ein Atrium sowie einen Lichthof vor.

Vor dem Gebäude befinden sich zwei außenliegende Treppenhäuser, die skulptural ausgebildet werden.

Auf einem Teil des Grundstücks wird die Gartenanlage als speziell für demenzielle Personen angelegter Sinnesgarten ausgeführt.

Für den geplanten Lichthof sind ein Baum in der Mitte sowie Sitzmöglichkeiten zum Verweilen vorgesehen. Von diesen Sitzmöglichkeiten sind Blickkontakte (über das Atrium und den Lichthof) auf andere Ebenen möglich. Von der nach Süden ausgerichteten Terrasse sowie den Gemeinschaftsbereichen bietet sich ein schöner Ausblick auf die Burg Teck. Diese Terrasse grenzt an den benachbarten Kindergarten an, was eine Anbindung an das öffentliche Leben schafft.

Bei Gesundheitsbauten und Pflegeheimen ist die Balance zwischen Wohlfühlatmosphäre für die Bewohner:innen und Wirtschaftlichkeit für die Betreiber:innen essentiell.

Zitat von Gabriela Hauser,

Geschäftsführerin

Die Bewohnerzimmer

Die Wohngruppen selbst sind um das Atrium oder den Lichthof orientiert. Es sind zwei Wohngruppen je Regelgeschoss vorgesehen. Die Demenzgruppe ist im Erdgeschoss angeordnet. Ihre Räumlichkeiten sind angegliedert an den geschützten innenliegenden Lichthof als ein der Gruppe zugehöriger Freibereich.

Jedes Bewohnerzimmer wird großzügig verglast. Die Räume werden dadurch sehr hell und ermöglichen die Aussicht in die das Pflegeheim umgebende Landschaft. Die klare gerasterte Anordnung der Fenster wird durch unterschiedliche Größen einzelner Fenster bewusst aufgebrochen, um der Individualität der einzelnen Bewohner im dennoch einheitlich im gesamten gestalteten Pflegeheim Ausdruck zu verleihen.

Innenarchitektur

Bei der innenarchitektonischen Planung wird in allen Fragen dem Wunsch des Bauherrn nach heller und wohnlicher Atmosphäre sowohl der einzelnen Bewohnerzimmer als auch der Gemeinschaftsbereiche Rechnung getragen.

Wie immer bei den Planungen von buerohauser ist ein nachhaltiges Energiekonzept wichtig: Es sieht die Einhaltung des KfW 55 Standards sowie die Nutzung des Nahwärmeanschlusses vor.

Umsetzung

buerohauser hat als Generalplaner die Realisierung des Gebäudes verantwortet.

Dazu gehört die Technik-Planung, Statik, Energiekonzeption, der Sicherheits – und Gesundheitsschutz, die Vermessung, Freianlagenplanung als auch die Beratung zum Innenraumkonzept.

Der Neubau mit einer Grundflächenzahl von 0,45 und einer Geschossflächenzahl von 1,35 schafft Platz für 3 Vollgeschosse, 75 Pflegezimmer in fünf Wohngruppen und einer kleinen Penthouse-Wohnung im 3. Obergeschoss. Der Bau konnte in einer sehr knappen Bauzeit von ca. 17 Monaten realisiert werden.

Dabei wurden die Gesamtkosten sogar um 5 Prozent unterschritten. Das Untergeschoss ist mittels Teilunterkellerung realisiert; dort befinden sich Wäscherei, Technik- und Abstellräume.

Im Erdgeschoss ist neben dem Haupteingang auch die Wohngruppe speziell für 15 demenzkranke Personen als auch die Tagespflege angesiedelt. Um das Atrium herum befinden sich zusätzlich die Büros des ambulanten Dienstes.

Im ersten und zweiten Obergeschoss befinden sich die weiteren vier Wohngruppen à 15 Bewohner*innen.

Das dritte Obergeschoß besteht aus der kleinen Penthouse-Wohnung in vorgefertigter Holzmodulbauweise mit einem tollen Blick über die Stadt.

„Gemeinsam mit dem Architekturbüro hauserpartner (jetzt buerohauser, Anm.d.Red.) haben wir in attraktiver naturnaher Lage am Fuße der Teck 75 stationäre Pflegeplätze und 15 Tagespflegeplätze geschaffen. (…) Durch die räumlich Nähe zum Kindergarten und der Schule wird klar, dass pflegebedürftige Menschen zur Mitte der Gesellschaft gehören: Ein quirliges und soziales Zentrum entsteht.”

Anja Frey, Pflegeinsel Dettingen unter Teck1

Ergebnis

Die Wünsche des Bauherren als auch unsere Ansprüche ressourcenorientierter Innen-/Architektur konnten zusätzlich durch ein effizientes Energiekonzept eingehalten werden.

Die Beheizung erfolgt über Nahwärme. Das Gebäude konnte den KfW-Effizienzhaus-Standard 55 erzielen.

- https://www.teckbote.de/nachrichten/lokalnachrichten-kirchheimer-umland_artikel,-die-nachbarschaft-funktioniert-_arid,263058.html