Innenarchitektur für neuen Büro- und Co-Working-Komplex für die Deutsche Energie-Agentur dena in Berlin

Moderne Büroneugestaltung auf ca. 1100m2 für Lab, Co-Working, Event und Meetingräume

Moderne Büroneugestaltung auf ca. 1100m2 für Lab, Co-Working, Event und Meetingräume

Unser Konzept für das Familienzentrum in Althengstett

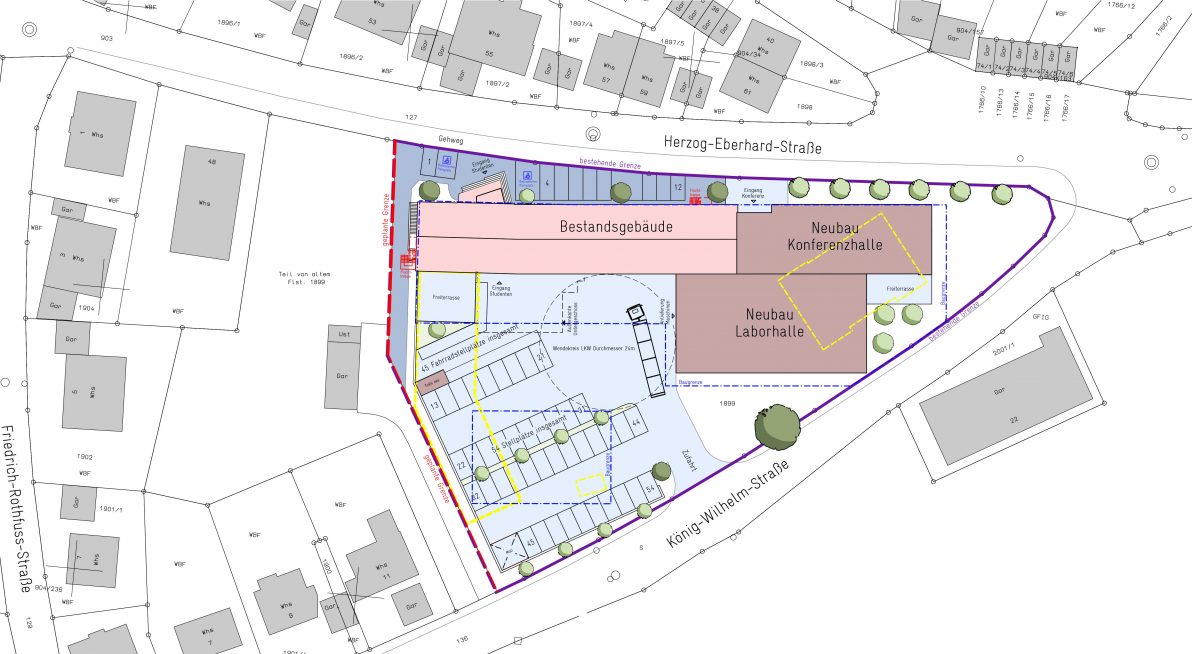

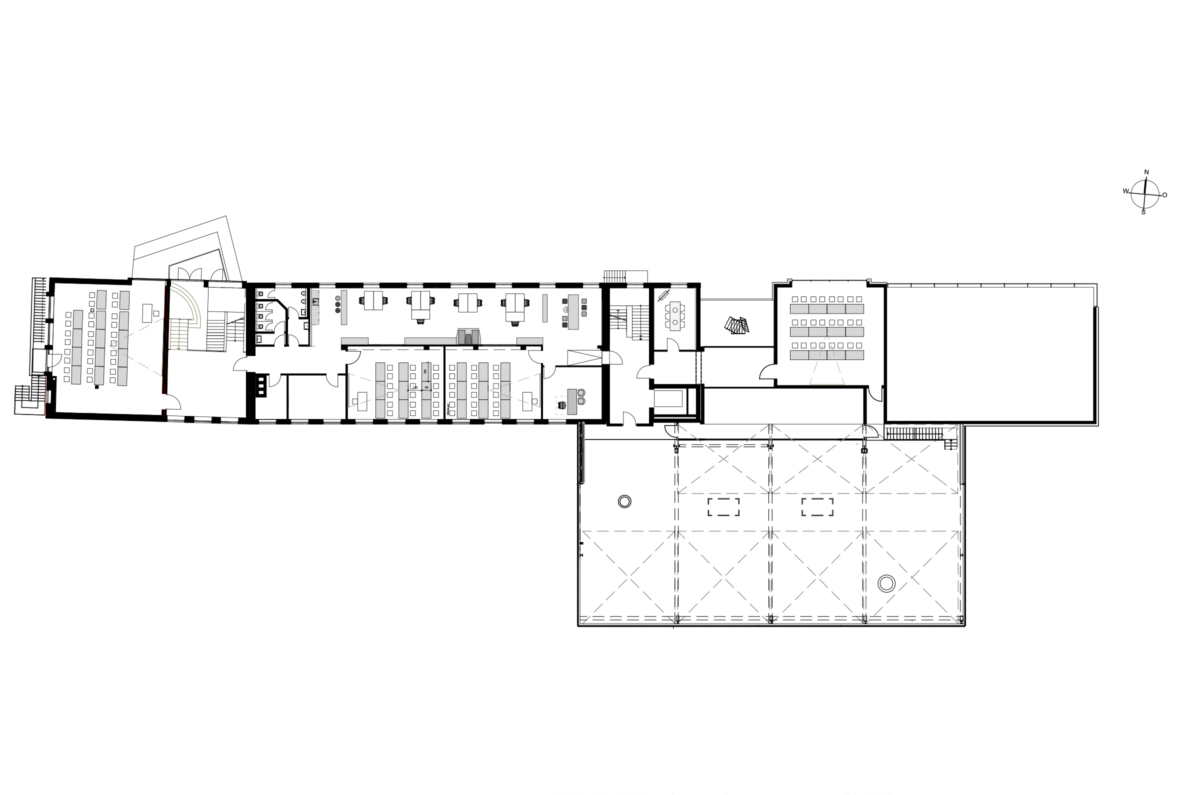

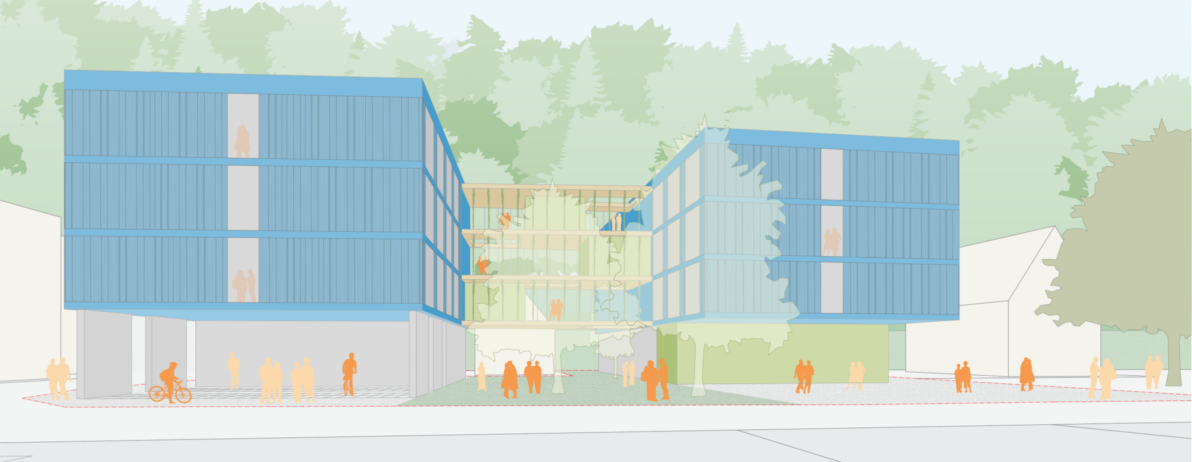

Der neue Campus Schwarzwald in Freudenstadt

Repräsentationsort und Herstellungsbetrieb werden hier vereint: eine Laborhalle in Aluminium, die beachtliche Glasfassade der Konferenzhalle und zukunftsfähige Räume für Studium, Forschung und Campus-Gastronomie.

Repräsentationsort und Herstellungsbetrieb werden hier vereint: eine Laborhalle in Aluminium, die beachtliche Glasfassade der Konferenzhalle und zukunftsfähige Räume für Studium, Forschung und Campus-Gastronomie.

3. Platz im Wettbewerb: Stadtbibliothek Esslingen

Neubau 4-gruppige Kindertageseinrichtung in Endingen

Wohnen und Lernen im Studierendenwohnheim Künzelsau

Der naturwissenschaftliche Campus der Hochschule Heilbronn braucht ein neues Studierendenwohnheim in Künzelsau. Für das neue Gebäude sind die Aspekte der städtebaulichen Einbindung, der Funktionalität und der Nachhaltigkeit von besonderer Bedeutung.

Der naturwissenschaftliche Campus der Hochschule Heilbronn braucht ein neues Studierendenwohnheim in Künzelsau. Für das neue Gebäude sind die Aspekte der städtebaulichen Einbindung, der Funktionalität und der Nachhaltigkeit von besonderer Bedeutung.

Umbau eines Gemeinschaftsschulgebäudes in Bietigheim

Neubau einer Kita in Oranienburg

Schutz, Geborgenheit und viel Raum zum Spielen bietet diese Kita in Holzmodulbauweise. Sie ist auf die Bedürfnisse der Kinder und des Personals optimal abgestimmt.

Schutz, Geborgenheit und viel Raum zum Spielen bietet diese Kita in Holzmodulbauweise. Sie ist auf die Bedürfnisse der Kinder und des Personals optimal abgestimmt.

Neubau einer Kita in Deckenpfronn

45 Kinder erhalten schöne Räume

45 Kinder erhalten schöne Räume

Generalsanierung im Berufsförderungswerk Düren

Essenausgabe und Speisesaal für Blinde und Sehbehinderte nun optimal eingerichtet: Küche nun mit „Cook & Chill"-Verfahren.

Essenausgabe und Speisesaal für Blinde und Sehbehinderte nun optimal eingerichtet: Küche nun mit „Cook & Chill"-Verfahren.

Idee / Ausgangslage

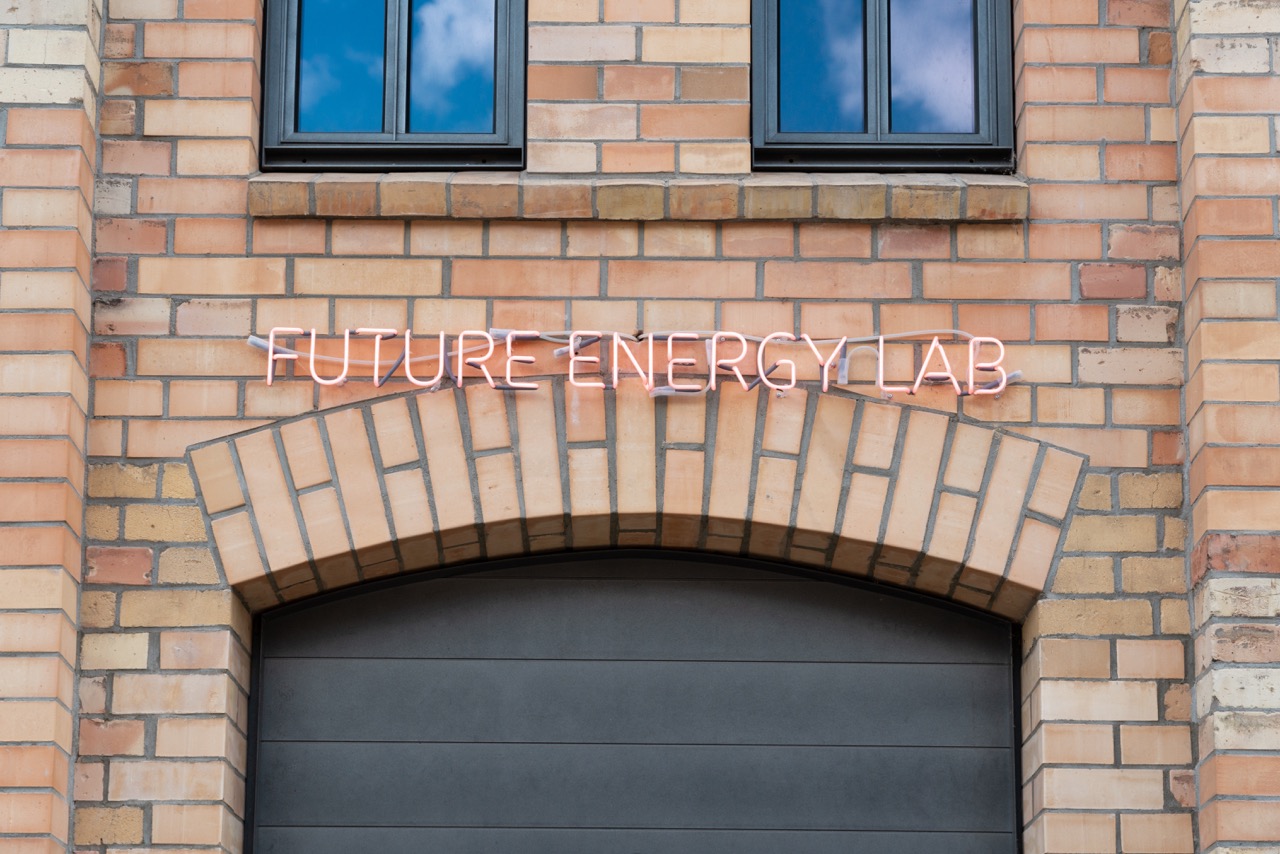

Für die Deutsche Energie-Agentur dena, die den Auftrag hat, einen Beitrag zum Erreichen der Energiewende zu leisten, haben wir die neuen Büroflächen gestaltet.

In historischem Kontext ist auf drei Geschossen mit 1100 qm ein Ort zum Tüfteln, Forschen und innovativen Austausch entstanden. Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen erproben hier digitale Technologien und organisieren Workshops sowie Events zur Zukunft der Energiewirtschaft.

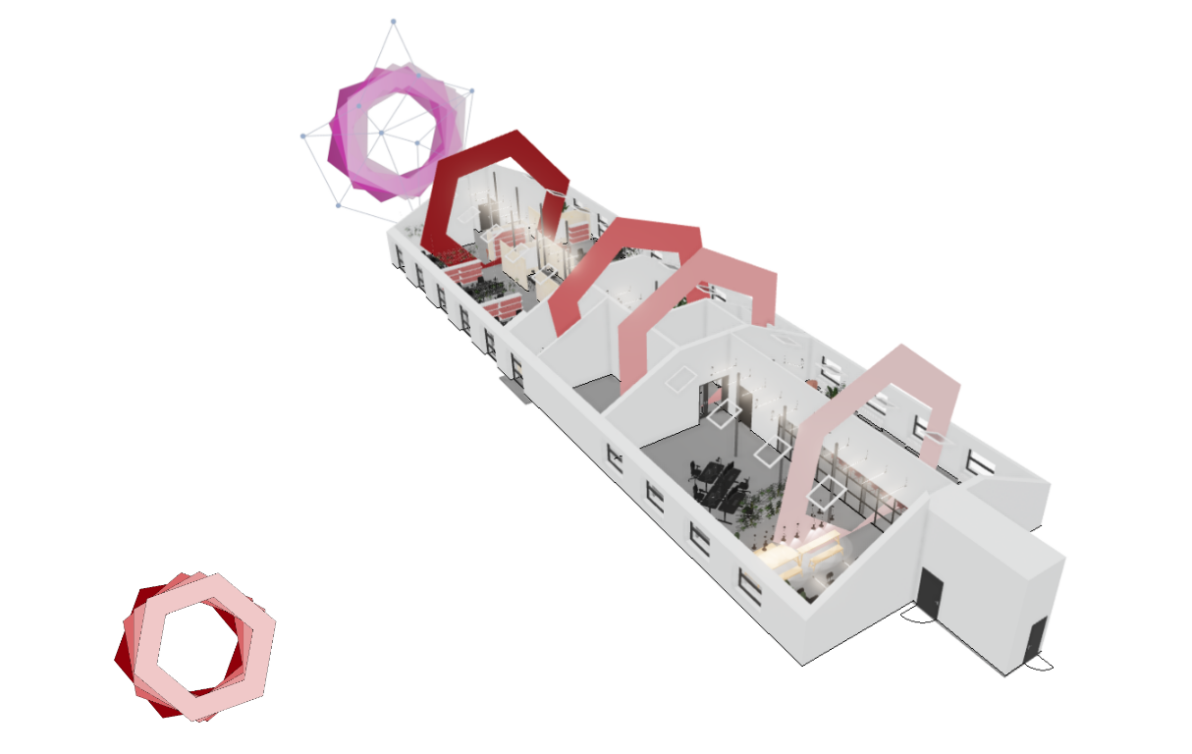

Gemeinsam mit den Machern des Future Energy Lab haben wir die Fläche in vier Areale unterteilt:

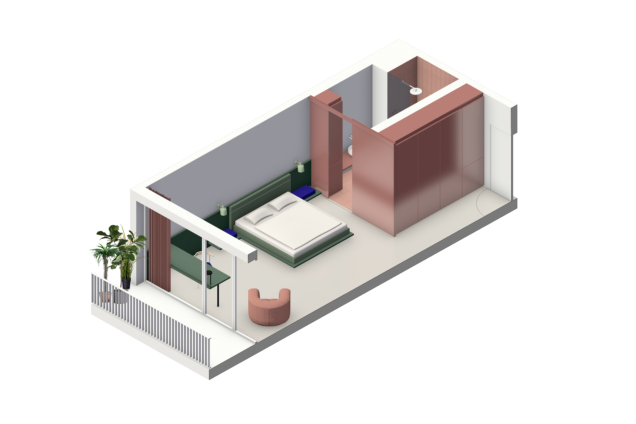

- das 150 qm große Digital Lab im Erdgeschoss mit spezifisch geplanter technischer Ausstattung, in dem bis zu 12 Personen an neuen Ideen experimentieren können

- die flexible Co-Working und Eventfläche im ersten Geschoss, die sich je nach Bedarf schnell umbauen und variabel nutzen lässt

- den Community Bereich mit Café und großem Meetingraum, der auch auch für externe Arbeitsgruppen nutzbar ist

- der Bürobereich, in dem die ca. 15 permanent Mitarbeitenden der Agentur konzentriert arbeiten können

Konzept

Der Hauptaufgabe, optimale Voraussetzungen für Arbeitsgruppen aus Forschung und Entwicklung zu schaffen und gleichzeitig öffentlich sichtbar zu sein, sind wir mit einem multifunktionalen, detailliert durchdachten Gesamtkonzept begegnet.

Die Räume im KPM-Quartier sind eine tolle Grundlage, auf die wir mit unserem Gestaltungsansatz bewusst aufbauen. Das Materialkonzept ist vom Branding des Future Energy Labs inspiriert und spielt mit dem zentralen Farbspektrum als Ergänzung zum Bestand. Die großformatigen Wandgrafiken sind an die Form des Hexagons angelehnt und finden sich als übergeordnetes Merkmal auf allen Geschossen wieder. Die Wandbilder zeigen einen kleinen Ausschnitt des Future Energy Lab Logos. In jeweils jedem Stockwerk wird das gesamte Logo quer durch den ganzen Grundriss gezogen und in einzelnen Räumen wiedergegeben. Auch die Drehung der einzelnen Hexagons wurde in den Räumen separat dargestellt. So entstand in jeden Raum ein andere Farbe und eine andere Winkelanordnung. Im Spiel mit den Maßstäben bilden sie einen Statement-Kontrast sowohl zum Ziegelgewölbe als auch zu der klaren Architektur der oberen Etagen.

Um den baulichen Aufwand so gering wie möglich zu halten, wurden neue Wände nur dort gezogen, wo es unerlässlich war – nämlich im Digital Lab und zur Abtrennung des großen Meeting Raumes, der eine großzügige Akustikverglasung erhielt.

Im Cafébereich kommen eigens entwickelte Tische, Bänke und Hocker zum Einsatz, die zusammen mit den reduzierten Wandleuchten einen flexiblen Bereich für Pausen und informelle Treffen schaffen. Die Formsprache der Möblierung bezieht sich wieder auf das dena Logo.

Wenige, aber gezielt gesetzte Einbauelemente aus lackiertem Birkensperrholz prägen die Räume und deren Wegeführung. Im lichtdurchfluteten Dachgeschoss strukturieren eingestellte Trennwände das dena Büro und bieten Platz für Rückzug sowie Konzentration.

Helle Metallregale, speziell eingefärbte Eurokisten und gepolsterte Sitzmöbel ergänzen die Ausstattung geschossübergreifend und schaffen Inseln, die zum Verweilen einladen.

Im Co-Working Bereich zählt Wandelbarkeit: die Arbeitstische und Bestuhlung sind leicht verräumbar, die Einbauelemente der Arena, Bühne und des Bartresens funktionieren multifunktional. So kann der Raum auch für Präsentationen, Konferenzen und ähnliche Events genutzt werden.

Als wiederkehrendes Element heben schlanke, reduzierte Lichtobjekte die unterschiedlichen Deckenstrukturen der einzelnen Geschosse hervor: gereiht, schräg überlappend oder quer zum Raum wird die jeweilige Situation betont.

Architektonisches Konzept

Unser Beitrag beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zum Neubau eines Familienzentrums in Althengstett.

Der Entwurf sieht einen 2-geschossigen Flachbau als kompakten Baukörper vor, der im Kontrast zum angrenzenden Schulbestand steht. Die dreiteilige horizontale Gliederung bildet die unterschiedlichsten Funktionen des Neubaus ab und ist sowohl in der Form als auch in der Materialität ablesbar. Somit wird der städtebaulichen Lage und dem topologisch von der Straße aus ansteigenden Gelände Rechnung getragen.

Der massive Sockel trägt maßgeblich zur Zonierung des Baukörpers bei und schafft es gleichzeitig den Höhenunterschied gestalterisch zu überspielen. Die beiden Eingänge – Östlicher Nebeneingang Schule und Eingang Neubau werden nebeneinander angeordnet, sodass beide Gebäudeteile – Grundschule und Familienzentrum – eine Einheit bilden und keine Benachteiligung im Sinne der Barrierefreiheit besteht. Die Erschließung liegt in einer gläsernen Fuge, die den Übergang zwischen den Gebäudeteilen auch nach außen hin sichtbar macht und die neuen Funktionen an den Bestand anbindet. Von hier aus kann nun auch die Schule barrierefrei erschlossen werden.

Das optisch auskragende Obergeschoss ist als ”Leuchtturm” von Norden her kommend und aus Richtung des Rathaus gut sichtbar, rückt das neue Familienzentrum dadurch in den Fokus der Bevölkerung. In seiner architektonischen Ausformulierung wird hierbei bewusst pro Fassadenseite nur ein einziges, zusammenhängendes großes “Schaufenster” ausgebildet. Das architektonisch prägende Merkmal des Bestandsbaus – das Buntglasfenster – wird bewusst erhalten und bleibt freigestellt.

Städtebauliche Einbindung und Freianlagen

Der Baukörper des Familienzentrums steht als neuer Auftakt des gesamten Schulareals. Als Gegenpol zum Rathaus wird bewusst eine Engstelle gebildet, die als neues Eingangstor zum Ortskern von Althengstett fungieren soll. Die dadurch entstehende Nähe zur Straße soll symbolisch auch für die Nähe zu den Bürgern stehen, die als spätere Nutzer das Familienzentrum beleben werden.

Von der Straße führt eine Rampe barrierefrei zum neuen Eingang, dessen Niveau, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, 70 cm unter dem Bestandsniveau der Schule liegt. Im Eingangsbereich befindet sich auch die neue Außenterrasse unter der Auskragung des Obergeschosses, die als Erweiterung des Multiraumes dienen kann und die als Verbindungsglied zur Umgebung und zum Außenbereich zum Sitzen und Verweilen einlädt.

Es wird Rücksicht auf den Baubestand im Süden genommen und eine grüne Lunge im hinteren Teil zwischen den Baukörpern geschaffen. Im Norden schließt der neue Baukörper in einer Linie mit dem bestehenden Treppenhaus der Schule ab.

Innere Organisation

Das Foyer als transparente Trennfuge zwischen Alt und Neu dient als Verteiler auf zwei Stockwerken. Die barrierefreie Erschließung wird über einen Aufzug als Durchlader sowie eine direkt daneben angeordnete Treppe gelöst. Durch ein überhöhtes Erdgeschoss werden das Obergeschossniveau der Bestandsschule und des Neubaus auf eine Höhe gesetzt. Auf diese Weise wird eine ordentliche interne Funktionsverteilung und Abtrennung der Nutzungen erreicht.

Von innen nach außen gedacht gibt der Entwurf eine klare architektonische Haltung vor. Sowohl im Foyerbereich, als auch in den großen Aufenthaltsräumen entstehen gezielte Sicht- und Blickachsen, Durchblicke und Einblicke. Auf die Stadt, eine Verbindung zwischen Ihnen und Außen.

Haustechnisches Konzept

Das Gebäude schließt an das bestehende Versorgungsnetz der Schule an. Zur Stromerzeugung wird eine PV Anlage auf dem ansonsten extensiv begrünten Dach vorgesehen. Das Lüftungskonzept sieht für den Multiraum eine Lüftungsanlage im Erdgeschoss vor, welche in den Hohlräumen der abgehängten Decken der Nebenräume untergebracht ist. Zur Kostenersparnis und zugunsten der Raumhöhe wird im Multiraum auf eine Verblendung der Lüftungsrohre verzichtet und Wickelfalzrohre sichtbar an der Decke geführt.

Im Obergeschoss soll mit einer mechanischen Nachluftspeicherung auf eine aufwändige Lüftungsanlage verzichtet werden. Öffentliche Lüftungsflügel in der Fassade liegen hinter Lamellen im Erdgeschoss und hinter der perforierten Fassade im Obergeschoss. Die große Auskragung im Süden dient als sommerlicher Wärmeschutz der großzügigen Verglasung des Multiraumes.

Des Weiteren wird für die restlichen großflächigen Verglasungen ein außenliegender, textiler Sonnenschutz vorgesehen. Gleichzeitig dienen die großen Öffnungen als Energiequelle in den Wintermonaten.

Tragwerk

Aus Kostengründen wird auf eine Unterkellerung und eine weitere aufwändige, konstruktive Maßnahmen verzichtet. Das Erdgeschoss steht auf einem zur Straße hin um Brüstungshöhe erhöhten Sichtbetonsockel. In sich geschlossene Funktionsboxen, die als tragende Kerne ausgebildet werden, spannen über den Multifunktionsraum und den überdachten Außenbereich was einen stützunfreien Raum ermöglicht.

Auch im Obergeschoss werden geschlossene Funktionsboxen in Kombination mit Wandscheiben ausgebildet, welche auf einer Massivholzdecke stehen. Eine Trägerebene im Betreuungsbereich Schulkinder dient hier als überspannendes Tragwerk.

Herausforderungen

Kund*innenwünsche

Die Kund*innen setzen sich bei dieser Hochschule aus vier Parteien zusammen: dem Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e. V., dem Centrum für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit Schwarzwald gGmbH, die Stadt Freudenstadt als Betreiber des Gebäudes und die Kreissparkasse als Investorin und offizieller Bauherr. Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins sind größtenteils selbst Inhaber*innen regionaler, kleiner und mittelständischer Unternehmen im Bereich produzierende Industrie. Hier besteht das Interesse, die Zukunft der Wirtschaftsregion zu sichern, indem vor Ort qualifizierte Mitarbeiter*innen ausgebildet werden.

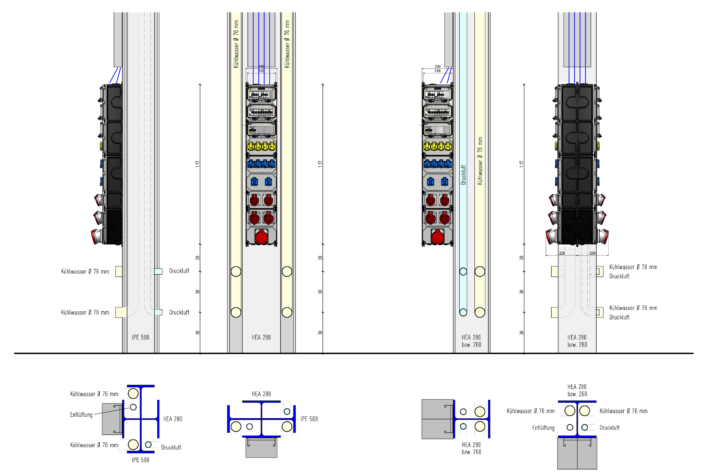

Ein Produktionslabor, ein Maker-Lab und ein E-Lab werden in der neuen Hochschule bereitgestellt

Das Produktionslabor bietet Raum für Forschung und Entwicklung mit Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit im (Sonder-)Maschinenbau. Das Maker-Lab ermöglicht die Anfertigung von Prototypen oder sogenannten Demonstratoren, wo man z. B. auch „digitale Zwillinge“ programmieren kann. Im E-Lab können Datenmessungen durchgeführt werden oder es werden Mikro-Controller programmiert.

Die Stadt Freudenstadt als zweite Partei ist zum einen Betreiberin des Gebäudes und stellt dies dem Campus zur Verfügung und möchte zum anderen Teile der Hochschule für repräsentative Anlässe nutzen können. Die Stadt hatte bereits einen Entwurf erarbeitet und vorgelegt, der als Ausgangspunkt für die weiteren Planungs- und Ausführungsphasen diente.

Die Detailplanung, die Entscheidungsgrundlagen für die gesamte technische Ausstattung und die Innenarchitektur für z. B. Cafeteria, Co-Working-Spaces und Konferenzräume wurden durch uns konzipiert und realisiert.

Das gemeinsame Ziel des Projektes war, sowohl den industriellen Teil (Maker-Lab/Laborhalle/E-Lab) mit dem repräsentativen Teil (Foyer und Konferenzraum) auf ansprechende Art und Weise zu verbinden als auch alle Räume mit entsprechender Seminar- und Forschungstechnik auszustatten.

Die Außenanlagen sollten ebenfalls neu hergerichtet werden. Es sollen 45 Parkplätze und zwei Elektroladestationen für E-Fahrzeuge geschaffen werden, dazu ein Außenbereich für den Konferenzraum, der für unterschiedlichste Nutzungen zur Verfügung stehen soll, sowie ein weiterer Außenbereich mit Sitzgelegenheiten für die Cafeteria.

Gelände und Umfeld

Der Baugrund liegt in einer ehemaligen Talsenke, die in diesem Bereich 6 m hoch mit Material aus den Bahnarbeiten aufgefüllt wurde und somit besondere Anforderungen an die Gründung stellte. Die Herausforderung, das Gelände bebaubar zu machen, erforderte die Zusammenarbeit mit einer Spezialfirma für Tiefbau.

106 duktile Gusspfähle, um den hohen Verkehrslasten standzuhalten

Die Pfeiler verzahnen sich durch ein besonderes Betonierverfahren mit dem aufgeschütteten Material und sind bis zu sechs Meter tief in die Erde eingelassen. Aufbauend darauf entstehen Laborhalle, Foyer und Konferenzhalle.

Zuvor musste hierfür ein ehemaliges Hotel, das zwischenzeitlich als Schule genutzt wurde, abgerissen werden. Des Weiteren wurden Teile eines Gebäudes, das früher von einem Energieanbieter genutzt wurde, abgebrochen. Der größere Teil blieb jedoch erhalten und konnte umgebaut werden: Hier finden sowohl Seminar- und Büroräume als auch Cafeteria und Bibliothek Platz.

Die buerohauser Expert*innen und die Bauherren

Ein solch großes Projekt mit mehreren Parteien auf Kund*innenseite, den Fachplaner*innen und weiteren Spezialfirmen erfordert eine exzellente Projektkoordination und Kommunikation.

Unser Management-Team hat unsere Expert*innen aus (Innen-)Architektur, Statik und unsere Ingenieur*innen mit allen weiteren Beteiligten durch häufige und regelmäßige Abstimmungsrunden zusammengebracht.

Aufkommende Probleme wurden hier gezielt angesprochen, gemeinsam konnten Lösungen erarbeitet und Entscheidungen getroffen werden. Flexibilität und aktives Nachfragen bei Unklarheiten sind Grundsätze unseres Arbeitens. Die frühzeitige Einbeziehung und Abstimmung mit Fachingenieur*innen nicht nur im Bereich Elektro und Heizung, Lüftung, Sanitär, sondern auch in weiteren wie Tiefbau, Akustik, Bauphysik und Glasstatik sind ebenfalls wichtige Bestandteile unserer Arbeit an diesem Projekt.

Lösungen

Glas, Metall und Beton: Die Fassadengestaltung zwischen Statik und Ästhetik

Fassade, Gebäudehülle, Außenhaut – das Äußere eines Gebäudes ist in der Lage, viel über das Innenleben zu erzählen. Für diese Hochschule sollte der Neubau vereint Transparenz, Zeitgeist und Ingenieurskunst ausstrahlen: Der Entwurf, auf den unsere Arbeit aufsetzt, sieht eine Glasfassade für den Neubau mit Konferenzhalle und Foyer vor, die Einsichten und Transparenz schafft.

Fassaden sind dann gut, wenn Ästhetik, Funktion und Umfeld zusammenspielen.

Zitat von Andreas Bürker,

Architekt

Um diese Transparenz der Glasfassade im Eingangsbereich mit einem an diesem Standort notwendigen Vordach nicht zu stören, wurde ein filigranes Vordach aus Glas realisiert. Als besondere Herausforderung mussten hierfür die deutlich erhöhten Schneelasten einkalkuliert werden.

So wurde von uns zusammen mit den Spezialist*innen der Glasstatik eine elegante Lösung erarbeitet: Die im Aufhängepunkt des Vordachs ankommenden Lasten wurden über dünne Stahlseile über 4 bis 5 m Höhe nach oben in einen massiven Sturz umgeleitet.

Für die Laborhalle hatten wir eine sehr repräsentativ wirkende Fassade aus verzinkten Stahlblechpaneelen geplant. Aus Kostengründen wurde diese Idee aber verworfen und ein neuer günstigerer Vorschlag einer Sandwichpaneelfassade an uns herangetragen. Nach einer gemeinsamen Recherche mit den Bauherren kamen wir zu dem Entschluss, dass ein weiterer Vorschlag von uns gewünscht wird, der die beiden Faktoren Repräsentation und Kosten im Blick behält. Die Laborhalle wurde schlussendlich mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Metallfassade verkleidet. Wir haben uns für Aluminium in drei verschiedenen Dunkeltönen entschieden. Je nach Perspektive ergibt sich so ein ständig wechselndes Bild.

Die Fassade des Bestandsgebäudes wurde komplett saniert und, wo nicht vorhanden, mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen.

Ästhetische Lösungen schaffen eine Verbindung von Industriellem mit Repräsentativem

Dieses Gebäude hat zwei Aufgaben: Es muss sowohl Repräsentationsort als auch Werkstätte sein. Nicht nur die Fassade und der Eingangsbereich, sondern auch der Konferenzraum und die Laborhalle können gleichzeitig alle Anforderungen aus ästhetischer und technischer Sicht vereinen.

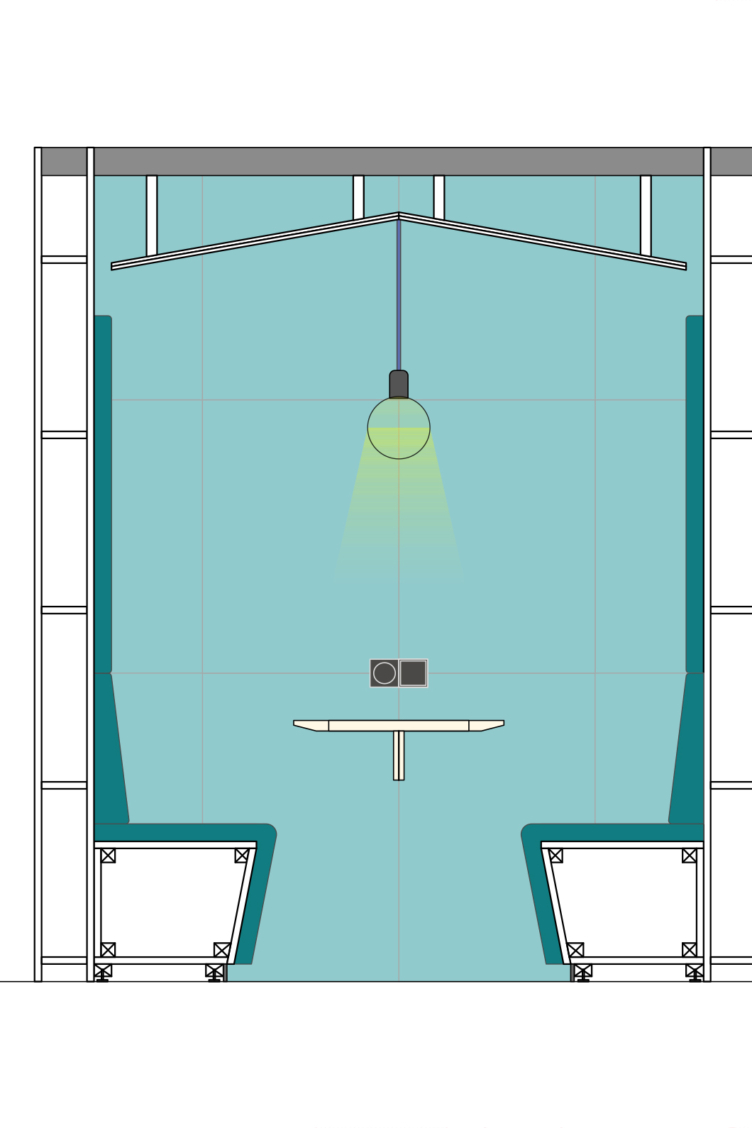

Der vorgegebene Entwurf ließ uns Spielraum für die Innenraumgestaltung: Details und Ausstattung konnten daher von uns vorgeschlagen und realisiert werden. Für das Foyer haben wir individuell ein Lichtobjekt entwickelt und herstellen lassen. Die wiederkehrende, ortsbezogene Grundfarbe Petrol wird aufgegriffen. Das Lichtobjekt ist für Besucher*innen und täglich Ein- und Ausgehende ein Blickfang.

Um die Projektionswand im Konferenzraum zu installieren, haben wir intensiv mit einem Trockenbauhersteller und den Expert*innen der Bauphysik zur Gewährleistung einer guten Akustik im Raum zusammengearbeitet. Die Medientechnik und Lichtanschlüsse sollten so eingerichtet werden, dass sie nicht sichtbar sind. Die Leuchten wurden direkt in die Decke integriert. Bei einer Deckenhöhe von 5,85 Metern wollten wir, dass die Akustik im Raum gut funktioniert: Im Mittelbereich muss sie durchlässig sein und in den Randbereichen absorbierend wirken. Die große Projektionswand wurde mit der Decke verbunden: Ein skulpturales Element entstand.

Da die Hochschule im Nordschwarzwald liegt, war es uns wichtig, Holz zu verwenden, das aus dem Umland stammt, hier Weißtanne. So erzeugen wir einen direkten Bezug zum Ort, der dadurch weiter repräsentativ wirkt. Bei der Wandverkleidung haben wir besonders darauf geachtet, dass das Fugenbild aufeinander abgestimmt ist.

In der Laborhalle werden Versuchsaufbauten für Messungen und Testläufe durchgeführt. Labortische bieten alle wichtigen und relevanten Anschlüsse und Versorgungsleitungen dafür. Wir haben uns innerhalb unserer Recherche mit Maker-Labs viele Laborhallen angeschaut. Dadurch, dass auf diesem Teil des Baugrunds keine Unterkellerung möglich ist, konnten die Anschlussleitungen nicht wie sonst üblich vom Fußboden aus verlegt werden.

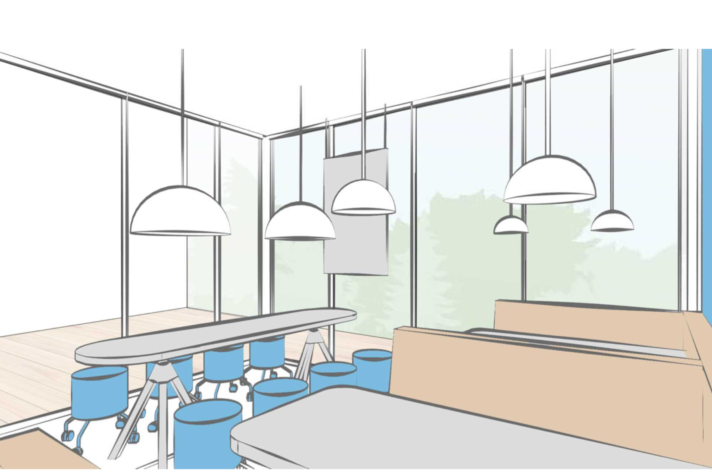

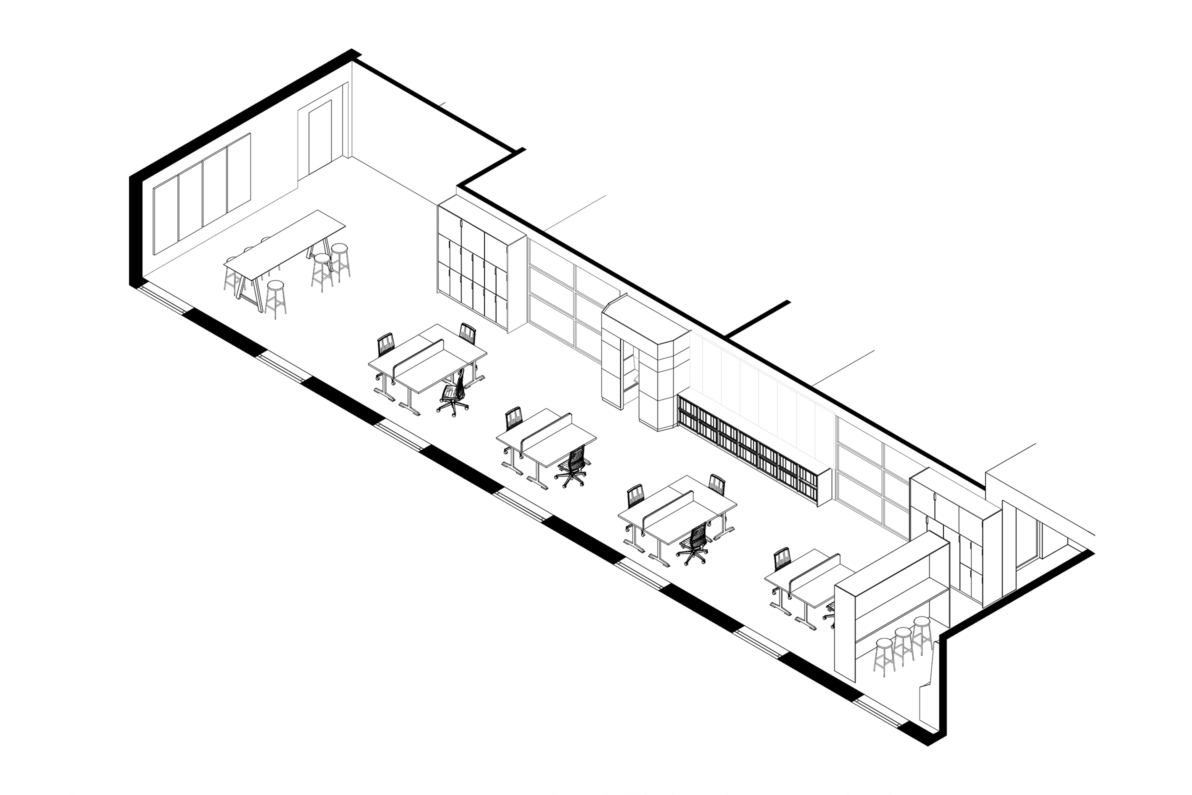

Co-Working und Wohlfühlen am Arbeitsplatz: Schallreduzierung und Konzentration

Offene Arbeitsräume liegen im Trend. Flexibles Austauschen von Ideen oder schnelles Abstimmen sind Möglichkeiten, die auch die Hochschule ihren Studierenden bieten möchte. Um dies zu erreichen, sind besondere akustische Rahmenbedingungen Voraussetzung, um die anderen Studierenden nicht in ihrer Konzentration zu stören.

Die Hochschule verfügt für das Austauschen von Ideen und Forschungsergebnissen über eine Cafeteria im Erdgeschoss und einen Co-Working-Space im 1. und 2. Obergeschoss. Beide befinden sich im Bestandsgebäude.

Unser Ziel: Den Gebäudecharakter prägen und identitätsstiftend erhalten

Der petrolfarbene Deckenkran oder der gelb-schwarz markierte Stützpfeiler sowie die wieder freigelegte Rippendecke im Obergeschoss gehören hier dazu. Wir haben uns von diesen Elementen inspirieren lassen und sie in die Innenraumgestaltung integriert. Die Räume erhalten damit Teile ihres originalen industriellen Charakters zurück.

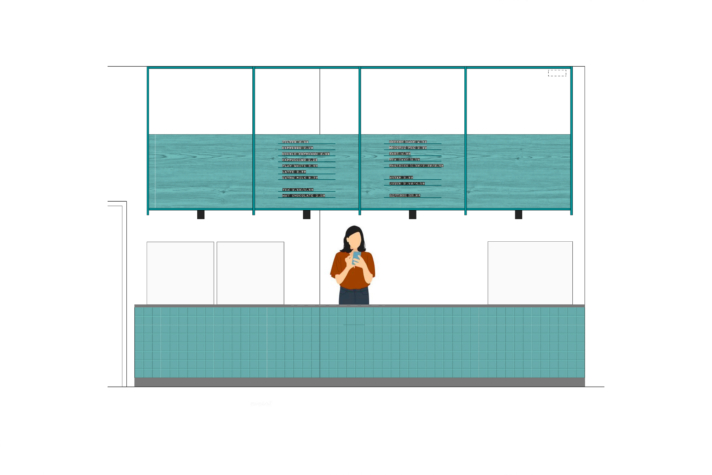

Die Cafeteria als Ort für Austausch und Entspannung

In Zusammenarbeit mit unseren Experten des Tischlerhandwerks haben wir Lösungen geschaffen, die Cafeteria in unterschiedliche Zonen einzuteilen: Parallel arbeiten und entspannen wird so realisierbar. Schallschluckende, abgehängte Deckensegel und ein Regal als Raumtrenner tragen dazu bei. Die Cafeteria wird so den spezifischen Anforderungen des Campus-Umfelds gerecht.

Der Co-Working-Space im Obergeschoss bietet neben Arbeiten auch Gelegenheiten zur Kollaboration

Flexible Möbel, flexible Wände, Einbauregale, Spinde, Garderoben wie auch Besprechungstische, -podeste und -boxen lassen es zu, dass sich die Studierenden je nach Aufgabe die ideale Raumsituation selbst aussuchen oder schaffen können. Wir haben ein schallabsorbierendes Sitzelement integriert, das genutzt werden kann, um schnell und unkompliziert Abstimmungen durchführen zu können. In die vorhandene Rippendecke aus Stahlbeton wurden schallschluckende Platten eingehängt.

Ergebnisse

Presseberichte

md Interior | Design | Architecture 21.06.2021

Konzeptidee: Marktplatz der Medien

Unser Beitrag beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zur Erweiterung und Modernisierung Stadtbibliothek in Esslingen am Neckar gewinnt den 3. Platz.

Die Stadtbücherei Esslingen gehört zu den wichtigsten öffentlichen Einrichtungen der Stadt und soll in dieser Funktion ein gesellschaftlicher Knotenpunkt sein: ein Ort der Begegnung, des Lernens und der Inspiration. Durch eine offene und positive Atmosphäre steht sie jedem offen und lädt zum Verweilen ein.

Unsere Vision der Stadtbücherei Esslingen ist ein Marktplatz der Medien – ein Ort sozialer, kultureller und digitaler Teilhabe, der Lust auf Bildung, Austausch und Konversation macht.

Der Fokus liegt dabei auf der Mediennutzung, nicht auf den Medien selbst. Deshalb sind die Angebote der Stadtbücherei Esslingen breit gefächert, das Bestandsgebäude und der Erweiterungsbau bieten dafür die passenden Räume: Literatur-Café, Lernlabor, Kinderwelt, Gruppenräume, Soundlounge, Veranstaltungssaal – und dabei viele unterschiedliche Publikumsflächen.

Materialien und Farben

Das Gesamtbild ist zurückhaltend und soll vor allem inspirieren. Der historische Bestand kommt auch eher zurückhaltend mit Sandsteinmauerwerk und Holzbalkendecke daher. Im Neubau ist im Gegensatz dazu die Akustikdecke in hellem Holz ausgeführt.

Helle, lebendige Böden ziehen sich einheitlich durch das Gebäude und bilden die Bühne für das Zusammenspiel von heimischen Hölzern sowie einer komplementären Farbpalette aus gedeckten Rot- und Grüntönen, die zusätzlich der Orientierung im Raum dient.

Farbiges Streckmetall wird in seinen unterschiedlichen Facetten an diversen Orten im Gebäude genutzt, einerseits um mit der Gebäudesubstanz zu arbeiten und so das Alte sichtbar und gleichzeitig nutzbar zu machen, andererseits als Eyecatcher, der den Elementen Transparenz und Wesen verleiht.

Möblierungskonzept

Der Kerngedanke unseres Konzeptes ist die Verdichtung und Öffnung von Bereichen. Abwechslungsreiche Räume werden geschaffen durch bewusst eingesetzte Einbaumöbel, die den Bewegungsfluss im Raum leiten und durch die gezielte Auswahl loser Möbel ergänzt werden.

So werden die Möbel bewusst gesetzt und ermöglichen unterschiedliche Haltungen, von Sitzen, Lehnen, Stehen bis zum Liegen. Es eröffnen sich Räume, die vielfältig genutzt werden können: zum Fokussieren, sich Neuem öffnen, durch Medien schweifen, zum Zurückziehen und sich in Gruppen treffen.

Den Nutzer*innen soll maximaler Freiraum zur Verfügung stehen und gleichzeitig immer wieder die Möglichkeit zum Rückzug geboten werden. So wird dem Ziel der Stadtbücherei Esslingen optimal Rechnung getragen.

Das Regalkonzept besteht aus einem einzigen Standardregal-Typ, der je nach Funktion angepasst werden kann, je nachdem welche Medien ausgestellt werden. So lassen sich Funktionen zum Orientieren, zum Präsentieren, zum Sortieren und Pausieren umsetzen.

Die natürlichen Materialien der Gebäude und die zurückgenommenen Farben werden durch die Raumbegrünung vervollständigt. Den alten Mauern soll so Leben eingehaucht werden, denn Pflanzen strahlen eine besondere Lebendigkeit aus und geben unserer Gestaltung auch Farben vor. Die Nutzer*innen werden angesteckt zu Lebendigkeit und Bewegung.

Orientierung und interne Erschließung

Der Entwurf orientiert sich an den bereits durch die Architekten geschaffenen Qualitäten des Innenraums. Da die Raumanordnung bereits sehr gut funktioniert, wurden in unserem Entwurf keine wesentlichen Raumveränderungen vorgenommen, sondern die räumlichen und visuellen Verbindungen weiter ausgebaut.

Spielerische Elemente wie Schaukeln verbinden die Geschosse in der Höhe. Ein- und Durchblicke animieren die Besucher*innen, sich das ganze Gebäude zu erschließen. Indem es überall etwas zu entdecken gibt, werden sie automatisch in Bewegung versetzt. Die Durchblicke in den Lesegarten oder die Tunnel zwischen den Sachbuchbereichen im Altbau lassen die Besucher*innen in andere Welten eintauchen.

Beleuchtungskonzept

Die unterschiedlichen Decken im Neubau und der denkmalgeschützten Gebäudesubstanz werden auf verschiedene Weise inszeniert.

Ein abgependeltes Deckenraster dient als flexibles Beleuchtungsystem für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung. Die Hauptbeleuchtung besteht aus einem Beleuchtungssystem zur oberflächlichen Installation an der Decke mittels starren und verstellbaren Stangen. Die LED-Lichtquellen mit direktem oder indirektem Licht aus verstellbaren und hängenden Strahlern können an dem Röhrenprofil flexibel montiert werden. Das Beleuchtungssystem ermöglicht Akzentbeleuchtung, Umgebungsbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht und dekoratives Licht. Filigrane, lineare Elemente inszenieren indirekt und teilweise mystisch beleuchtet den Bestand.

Städtebau

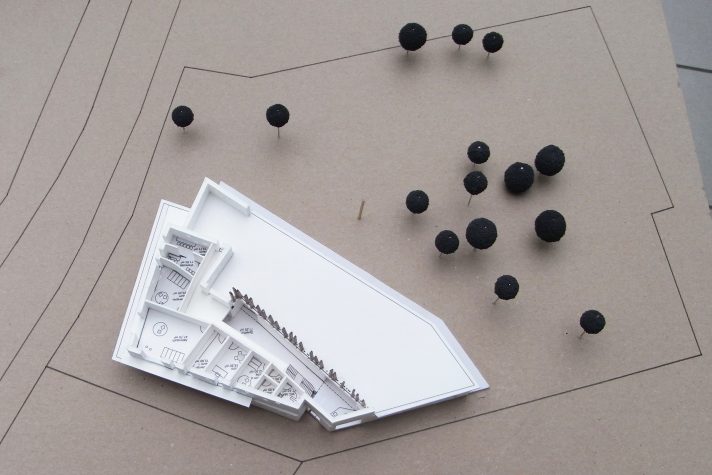

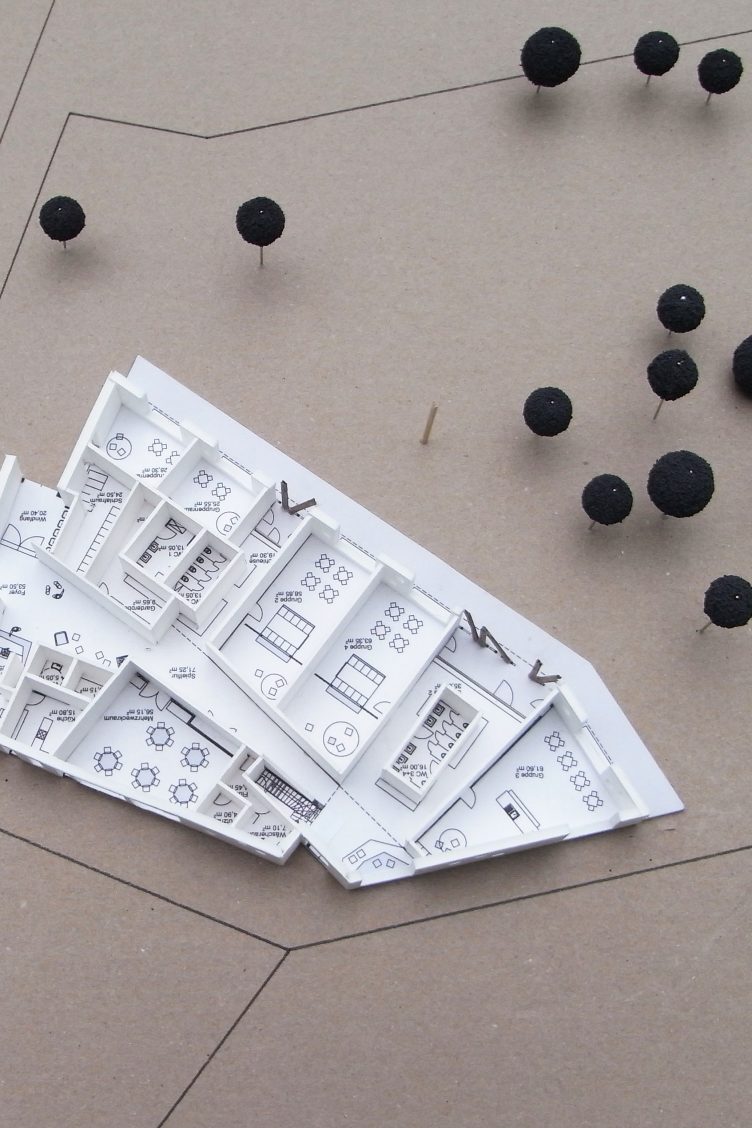

Unser Beitrag beim nicht-offenen Wettbewerb zum Neubau der Kindertageseinrichtung Endingen.

Die neu geplante Kita in Balingen-Endingen steht in einer Wohnsiedlung, umgeben von einer

Bebauung mit einer Geschossigkeit bis 3 Stockwerke. In der näheren Umgebung sind durch Reihung auch größere Gebäudevolumen vorhanden.

Der Entwurf sieht vor, dass das gesamte Raumprogramm in einem prägnanten Gebäudekörper

abgebildet wird. Dieser nimmt umgebende Gebäudekanten entlang der Straße auf, stellt jedoch auch einen Abschluss für die offene Fläche dar. Ein Grundstück ohne klare Ausrichtung und Raumkanten.

Ein mehrkantiger Gebäudekörper mit klarer Gebäudehülle, ohne zusätzliche Anbauten, wird gebildet. Lediglich eine im Garten platzierte Funktionsbox komplettiert das Ensemble.

Der Eingangsbereich liegt an einem kleinen Vorplatz mit Baum an der nordwestlichen Gebäudeecke.

Die Nebenräume sind in einer Spange ebenfalls nach Norden hin orientiert, damit die Südseite zum Garten hin den Gruppen- und Aufenthaltsräumen zur Verfügung steht. Im Süden entsteht ein großzügiger Gartenbereich, welcher mit dem bestehenden Spielplatz vereint wird.

Parken für Eltern und Mitarbeiter erfolgt entlang der Straße. Der Gehweg ist zum Schutz der

Fußgänger (vor allem Eltern und Kinder) an die Kita verlegt. Die Anlieferung liegt seitlich und tritt wenig in Erscheinung.

Architektur

Das Gebäude der neuen Kindertagesstätte steht als Solitär mit “geschliffenen Kanten” an jeder Seite auf dem Grundstück. Glatte Wandoberflächen sollen diesen Entwurfsansatz unterstützen. Auf zusätzliche Elemente wie Dächer oder Treppen wird daher verzichtet. Kleine und große, teilweise verspielt platzierte Öffnungen geben die Funktionen des Innenraums wieder. Die Vielkantigkeit des gesamten Volumens wird in der Dachform fortgesetzt und endet in dem zentralen mehreckigen Oberlicht, welches als aufgesetzte Haube dem Gebäude einen starken und eigenständigen Charakter verleihen soll.

Eine monochrome Gebäudehülle in reduzierter Farbigkeit, jedoch Vielfältigkeit in Struktur der

Holzfassade machen das Objekt einzigartig. Die Fassadenschalung ist weder senkrecht noch

waagerecht. Ein Spiel welches aus dem Grundriss entsteht und in der Fassade und seine Fortsetzung findet.

Sämtliche Räume sind an der Gebäudehülle entlang platziert. Im Zentrum entsteht durch die

fünfeckige Grundform ein Raum, der als Herz des Gebäudes dienen soll, lichtdurchflutet durch ein große Lichtkanone im Dach. Eine zentrale Treppe, welche aus einem Podest mit Sitzstufen entsteht, bildet die Verbindung über beide Geschosse. Hier soll das Leben stattfinden: es wird gespielt, um die Wette gerutscht oder geklettert, zusammen gelesen oder auf die Eltern gewartet!

Großzügige Verglasungen an jeder der drei prägnanten Gebäudeecken lassen keine dunklen Ecken und Flure entstehen. Diese Ecken sind immer mit besonderen Raumfunktionen wie Garderoben oder der Werkstatt belegt, damit eine gewisse Transparenz entstehen kann.

Innere und äußere Erschliessung und Funktion

Die Garderoben liegen nicht vor den Gruppenräumen, sondern im Foyerbereich zwischen Eingang und Zugang zum Garten. Auf diese Weise ist der Schmutzbereich zusammengefasst und die restliche Kita soll nur mit Hausschuhen erlebt werden.

Eine Gruppe unten, drei oben! Zu Beginn sind die drei Ü3 Gruppen im Obergeschoss vorgesehen, der Materialraum wird in dieser Zeit als Wickelraum genutzt. Zum späteren Zeitpunkt wendet sich das Blatt und die Ü3 sind unten und die U3-Kinder im Obergeschoss. Material- und Wickelraum lassen sich flexibel tauschen.

Der Zugang zum Garten erfolgt direkt von der Garderobe aus mit Gummistiefelregal. Ein Aussen-WC reduziert den Schmutz im Innern und vereinfacht die Abläufe für die Betreuer.

Alle Nebenräume sind in beiden Geschossen in einer Spange nach Norden platziert.

Jedem Gruppenraum ist ein Nebenraum und Materiallager zugeordnet. Dieses kann je nach Bedarf auch als Wickelraum genutzt werden.

Der Essbereich und der Multifunktionsraum im Erdgeschoss können großzügig zur Mitte hin geöffnet werden. Die Garderoben sind in zwei Bereiche gegliedert, was den Kleinen zur besseren Orientierung dient.

Struktur und Materialität

Die neue Kindertageseinrichtung soll eine einfache Plattengründung erhalten. Das gesamte Gebäude wird ab Oberkante Bodenplatte in Holzrahmenbauweise erstellt, um den planerischen Ansprüchen an eine nachhaltige und ökologische Bauweise gerecht zu werden. Die Vorfertigung und schnelle Montagemöglichkeiten hierbei sind bewusst eingeplant. Soweit gefordert, wird auf nachhaltige und langlebige Baustoffe gesetzt. Die Geschossdecke über EG ist in CLT-Bauweise geplant. Auch alle anderen konstruktiven Elemente sind in Holzbauweise angedacht.

Das Eingangsbereich ist für Ein- und Ausblick großzügig verglast, wobei die Auskragung des

Obergeschosses als Wetterschutz dient. Die glatt ausformulierte Fassadenstruktur, bei der sich

vertikale und horizontale Bereiche spielerisch abwechseln, gibt dem Baukörper zur Straße hin sein monolithisch anmutendes Erscheinungsbild. Einzelne, sich im Format abwechselnde Lochfenster, wecken Interesse nach mehr und gestalten den Baukörper spielerisch. Zum Garten hin zieht sich das Fassadenbild, den vorgesetzten Fluchtbalkon überspielend, konsequent durch. Hierbei werden bewusst größere Ausschnitte gewählt, um das Gebäude zum Garten und zur Sonne hin zu öffnen. Die dahinterliegende Hausfassade wird großzügig verglast und erhält durch die den Balkon umlaufende Hülle gleichzeitig einen konstruktiven Sonnenschutz.

Ein warmer Grünton umhüllt die vorvergraute Holzfassade und strahlt nicht nur Ruhe, sondern auch Sicherheit und Geborgenheit aus. Zusammen mit der extensiven Dachbegrünung, der 5. Fassade, ergibt sich so ein einheitliches, rundes und schlüssiges Gesamtbild. Robuste und langlebige Materialien im Eingangs- und Garderobenbereichsorgen für einen nachhaltigen Aspekt und berücksichtigen die Unterhaltskosten. Passend dazu wird Sichtestrich im Erdgeschoss als Bodenbelag gewählt, um einen fließenden Übergang von innen nach außen und zugleich Robustheit zu schaffen.

Im Obergeschoss soll das Material Holz in unterschiedlicher Art und Weise eingesetzt: Nicht nur als Konstruktionsmaterial in Wände und Decken, sondern auch sichtbar in Akustikoberflächen, Möbeleinbauten, Türen und Treppen. Die Fassade wird durch die sich in ihrer Richtung abwechselnden Elemente und unterschiedlichen Öffnungen fein gegliedert. Holz als nachhaltiger Baustoff, soll für ein gutes Raumklima und Wohlfühlatmosphäre für die Kinder sorgen. Wertigkeit bedeutet Nachhaltigkeit und somit auch Wertschätzung von allen Beteiligten.

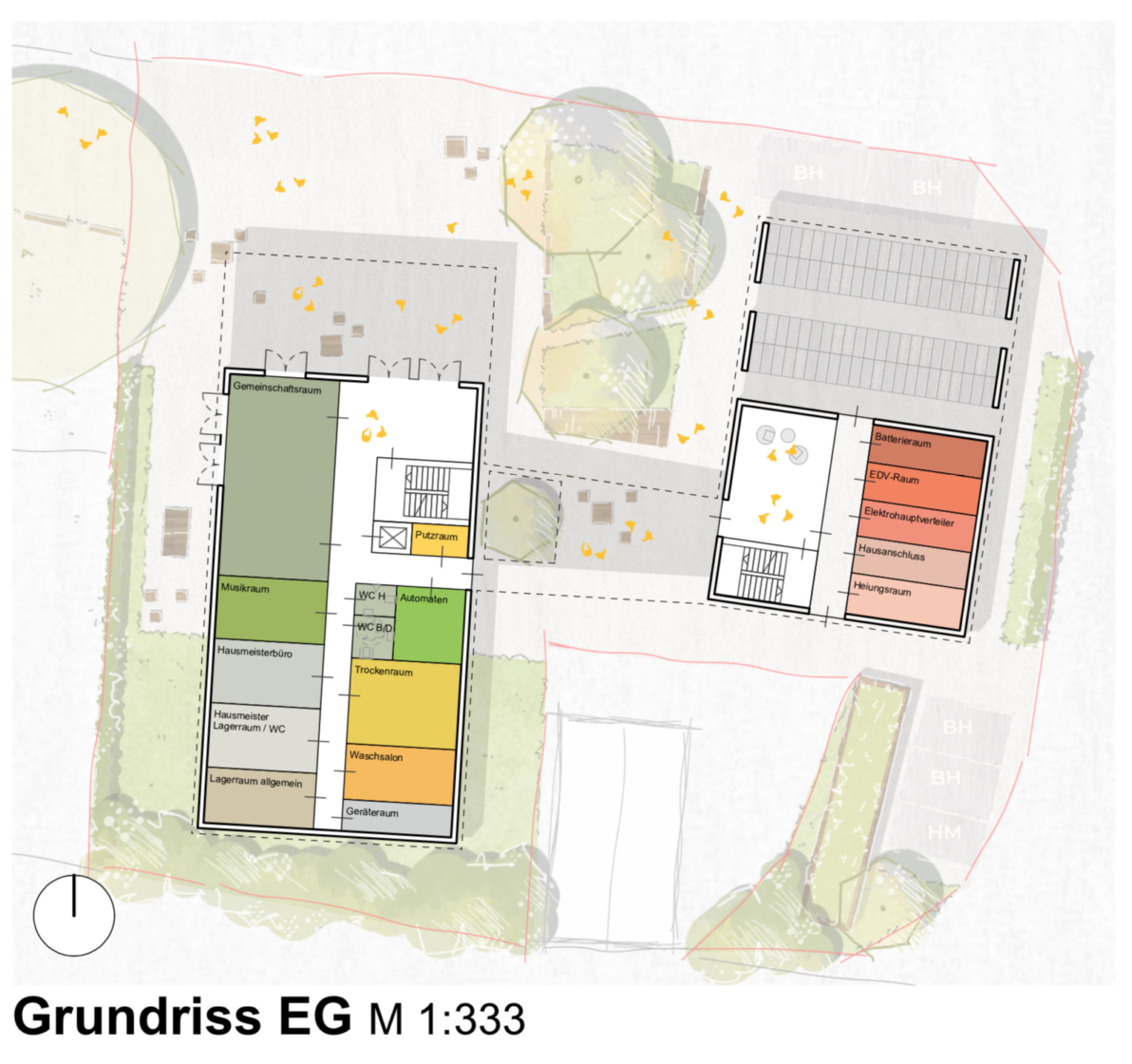

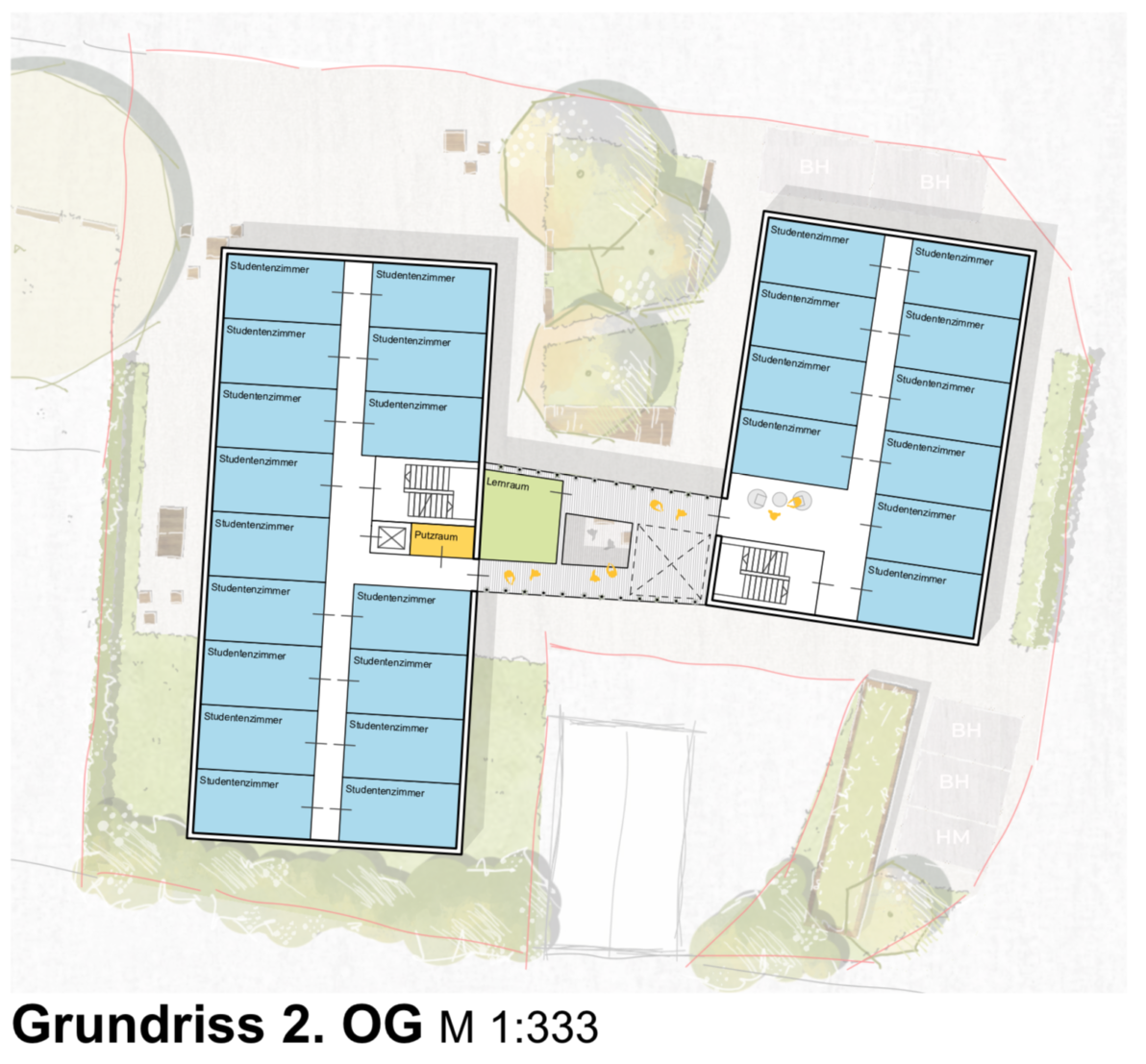

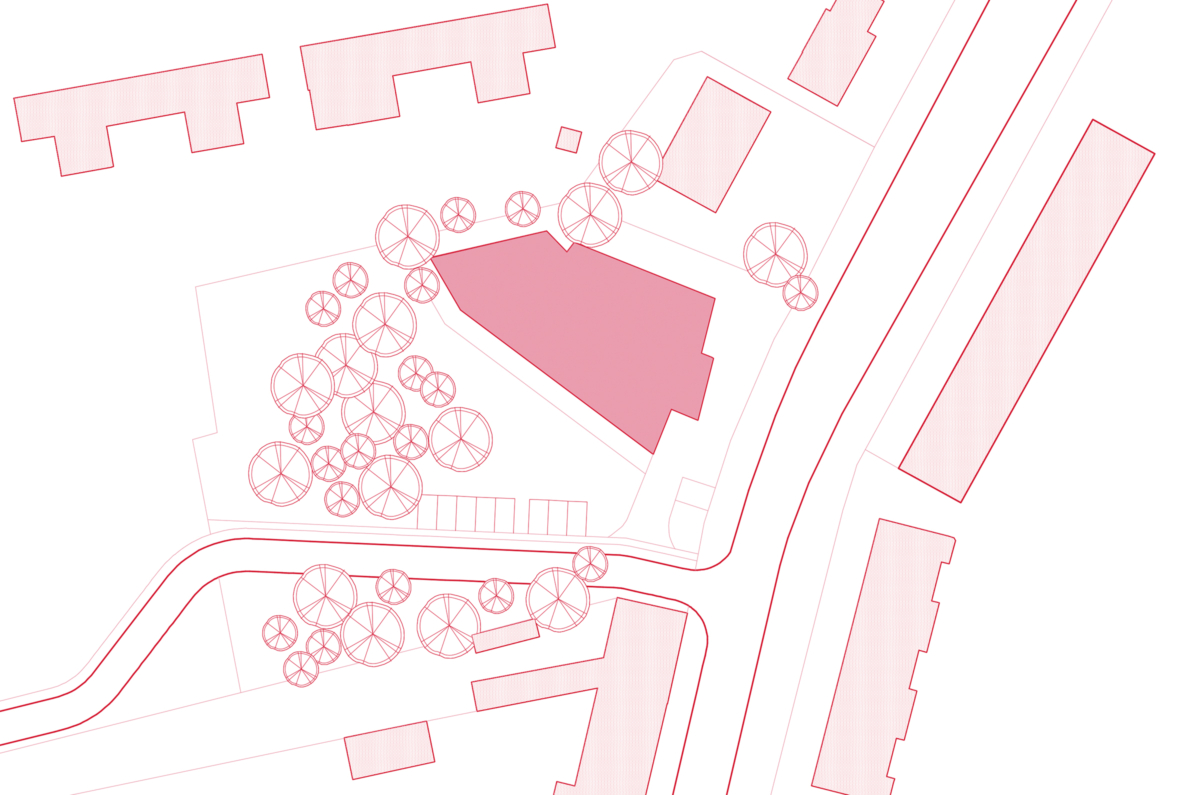

Idee / Ausgangslage

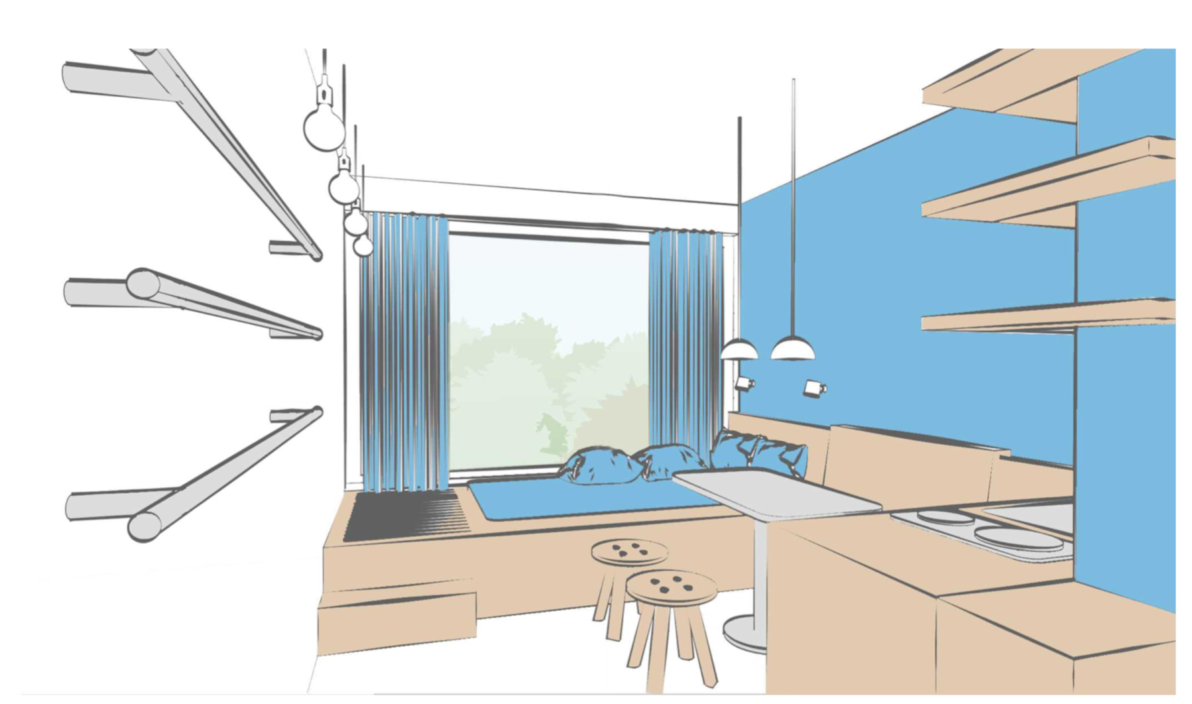

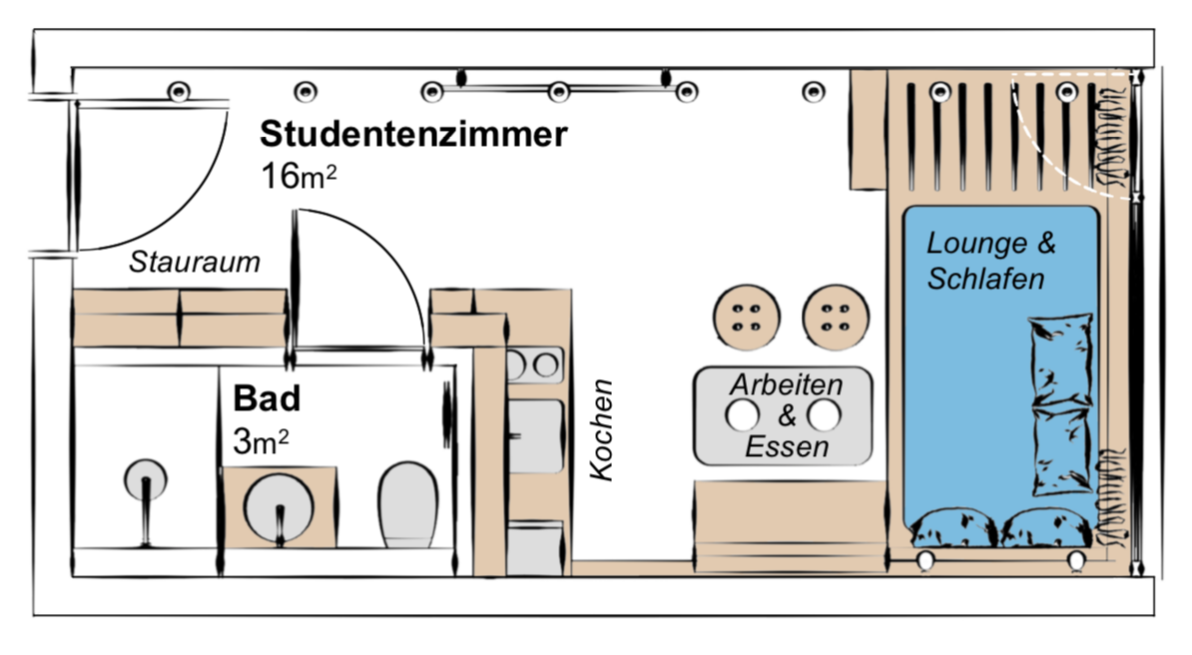

Unser Beitrag beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zum Neubau eines Studierendenwohnheim in Künzelsau.

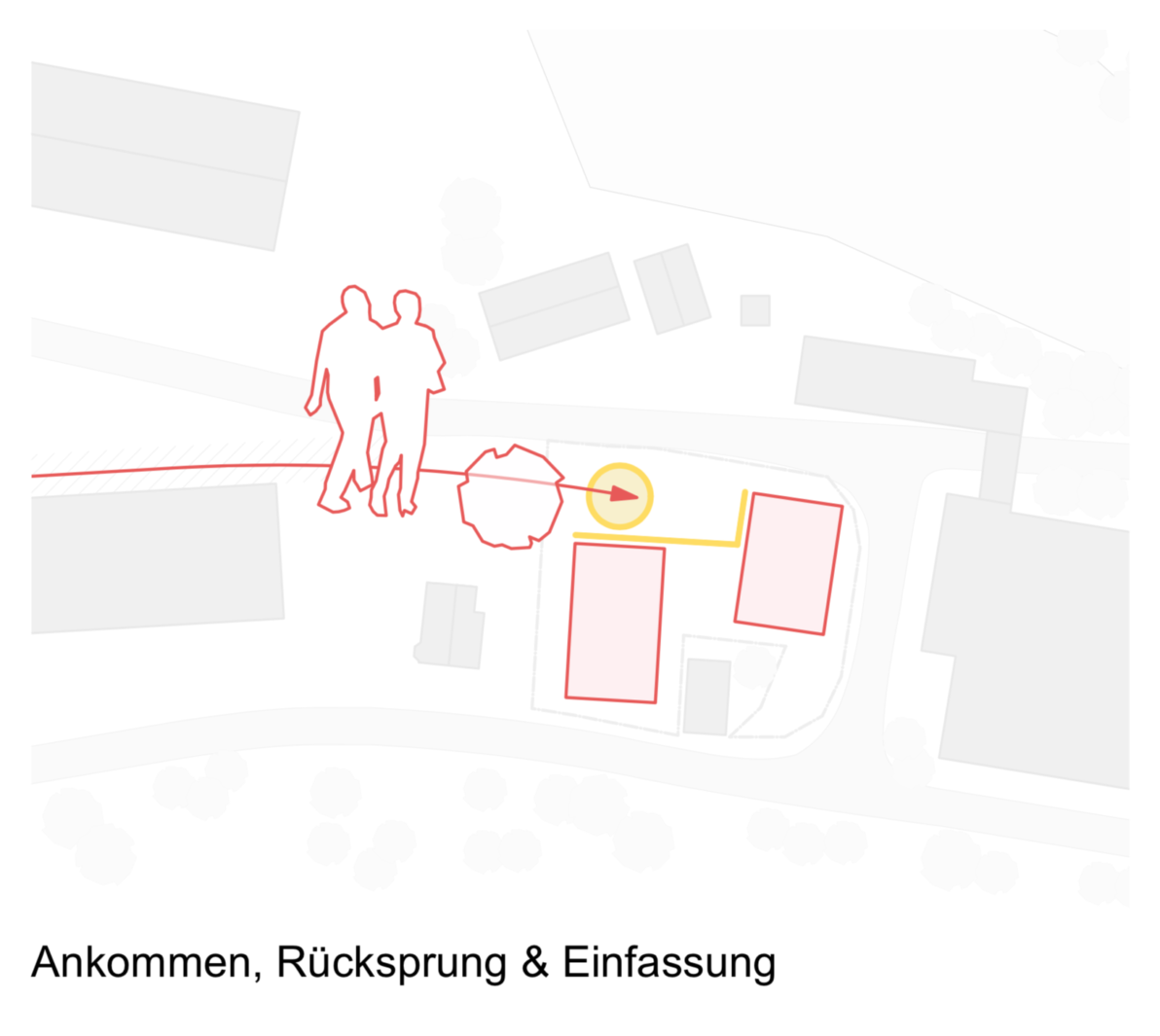

Das neue Studierendenwohnheim soll in unmittelbarer Nachbarschaft der Hochschule und der bereits bestehenden Mensa mit ca. 80 Plätzen errichtet werden.

Für den Neubau auf einer Fläche, teilweise als ausgewiesene Überflutungsfläche, sind die Aspekte der städtebaulichen Einbindung, der Funktionalität und der Nachhaltigkeit von besonderer Bedeutung.

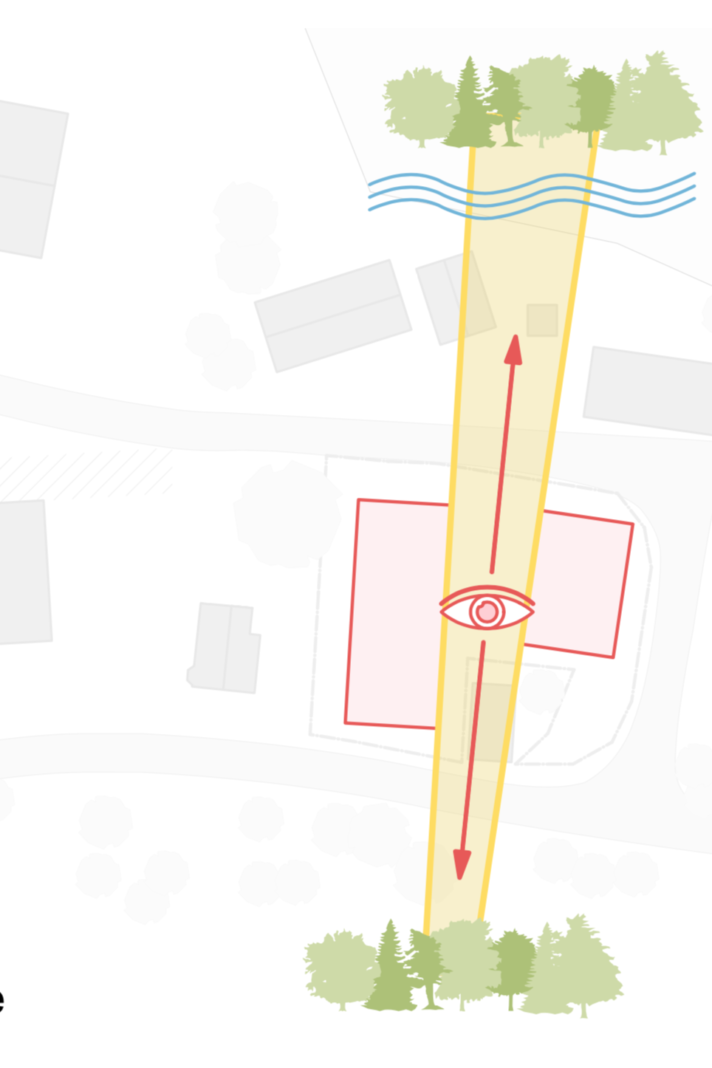

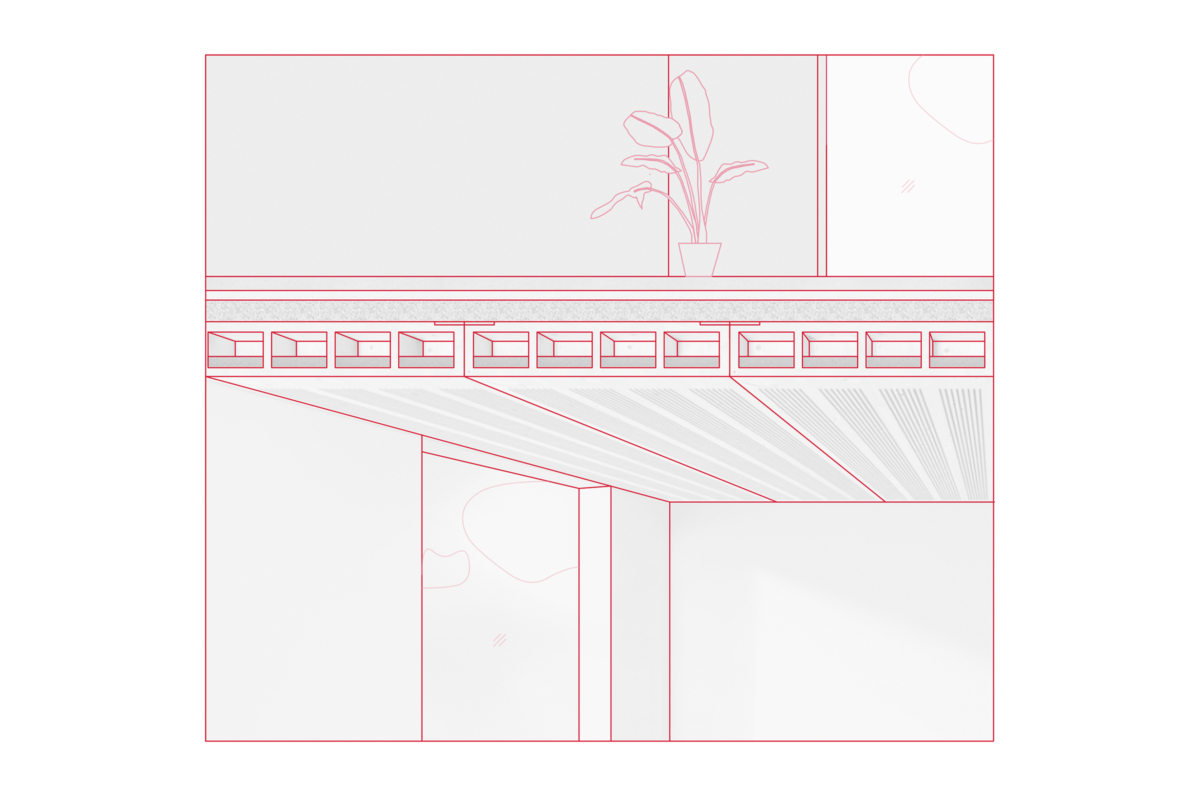

Konzept

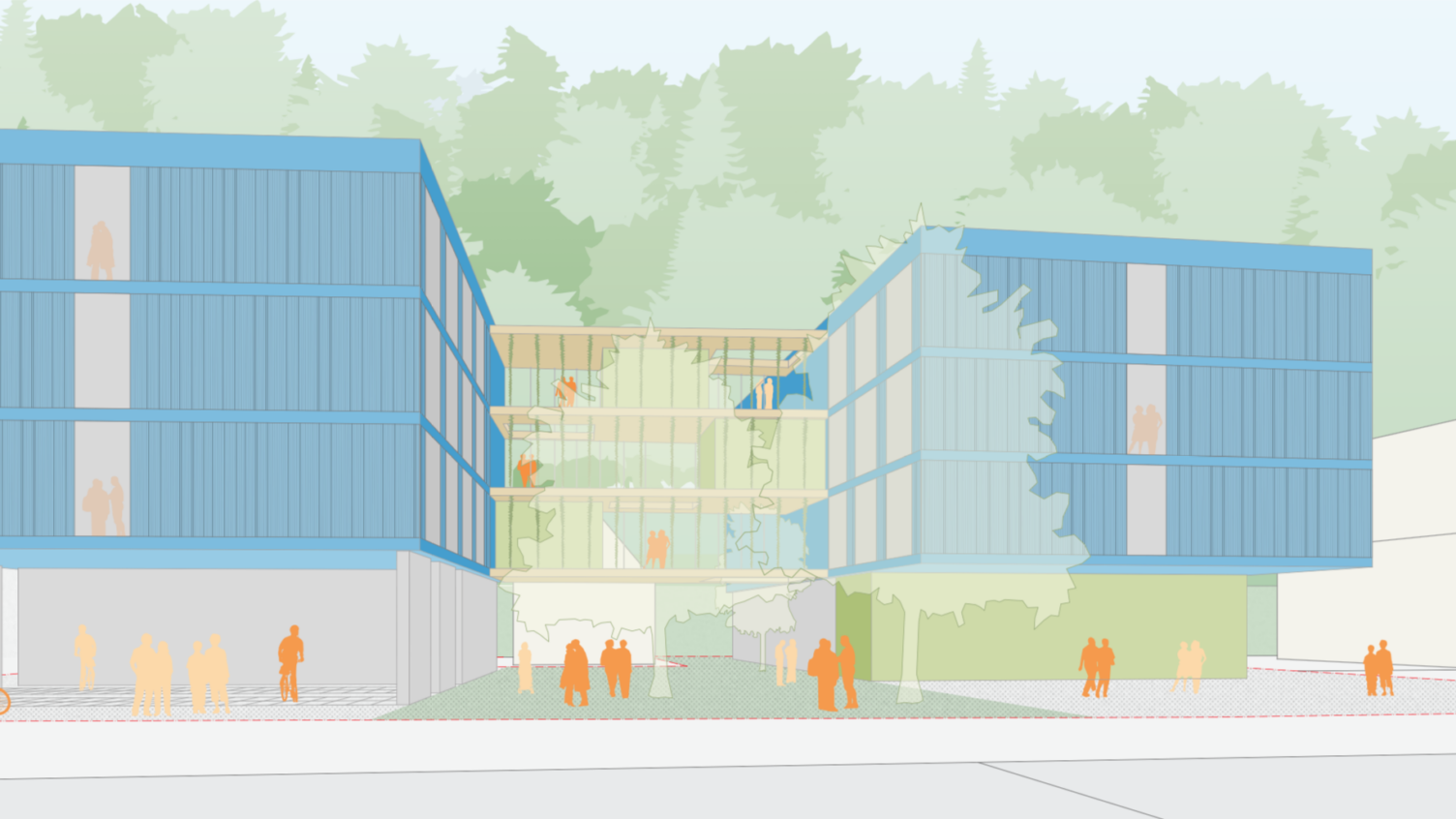

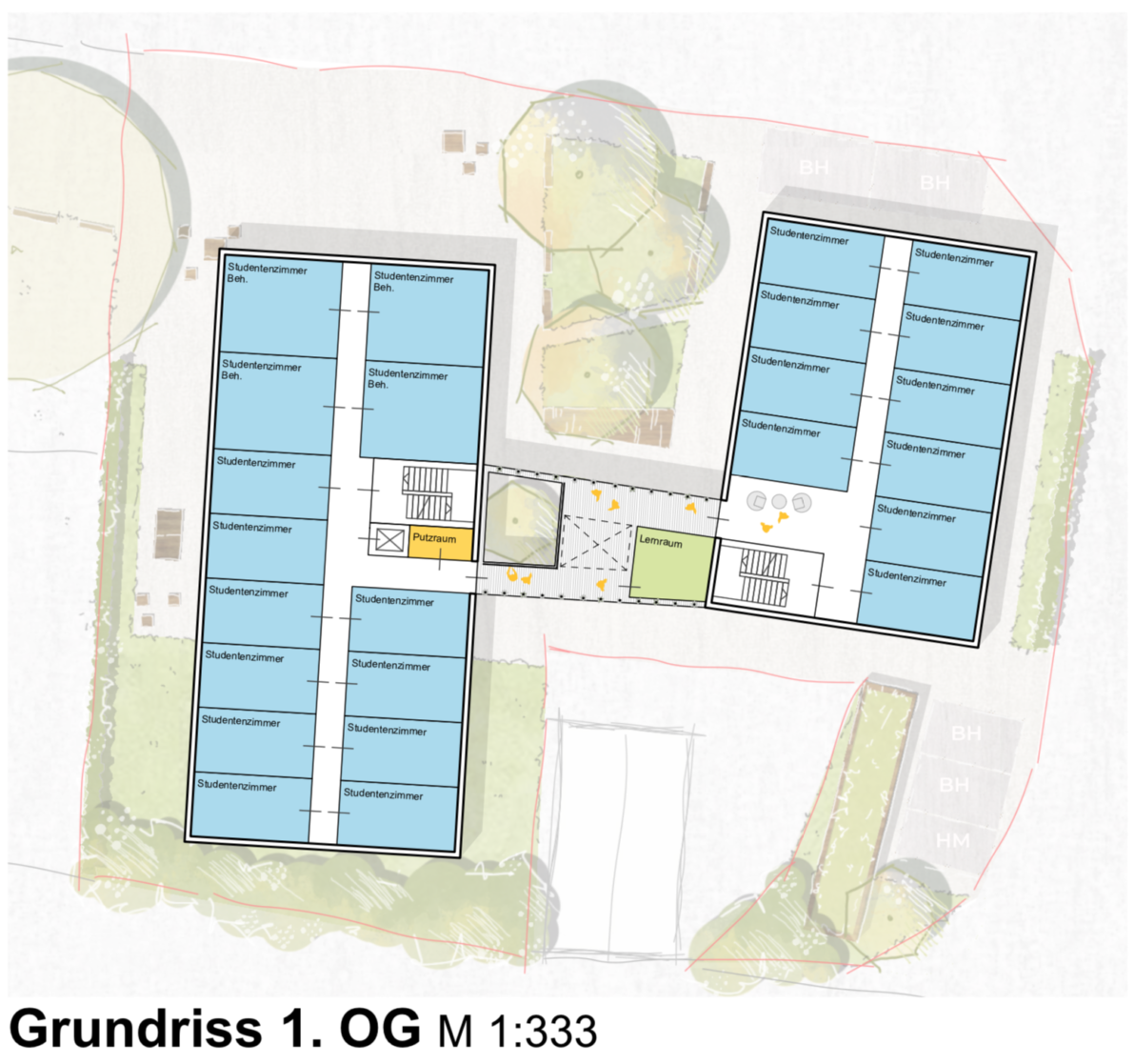

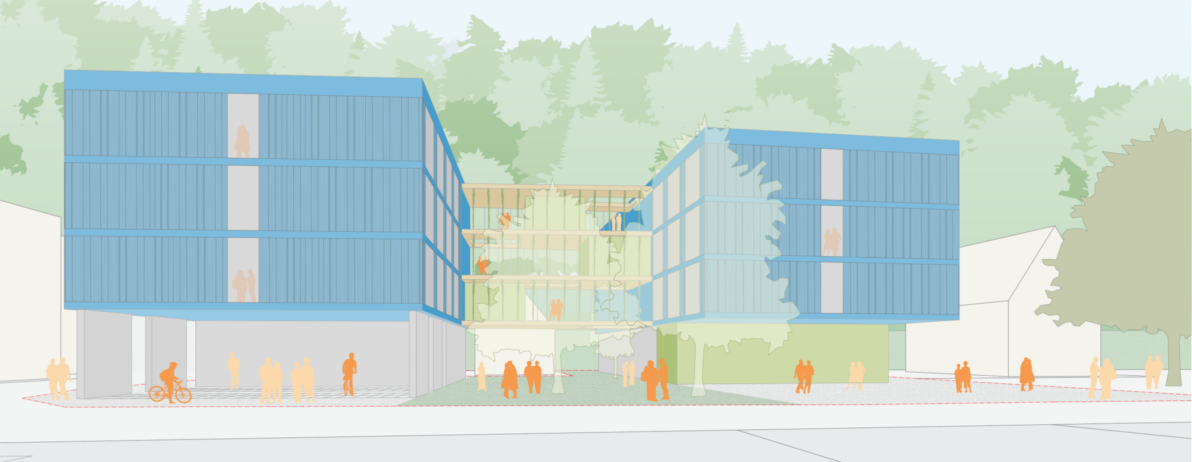

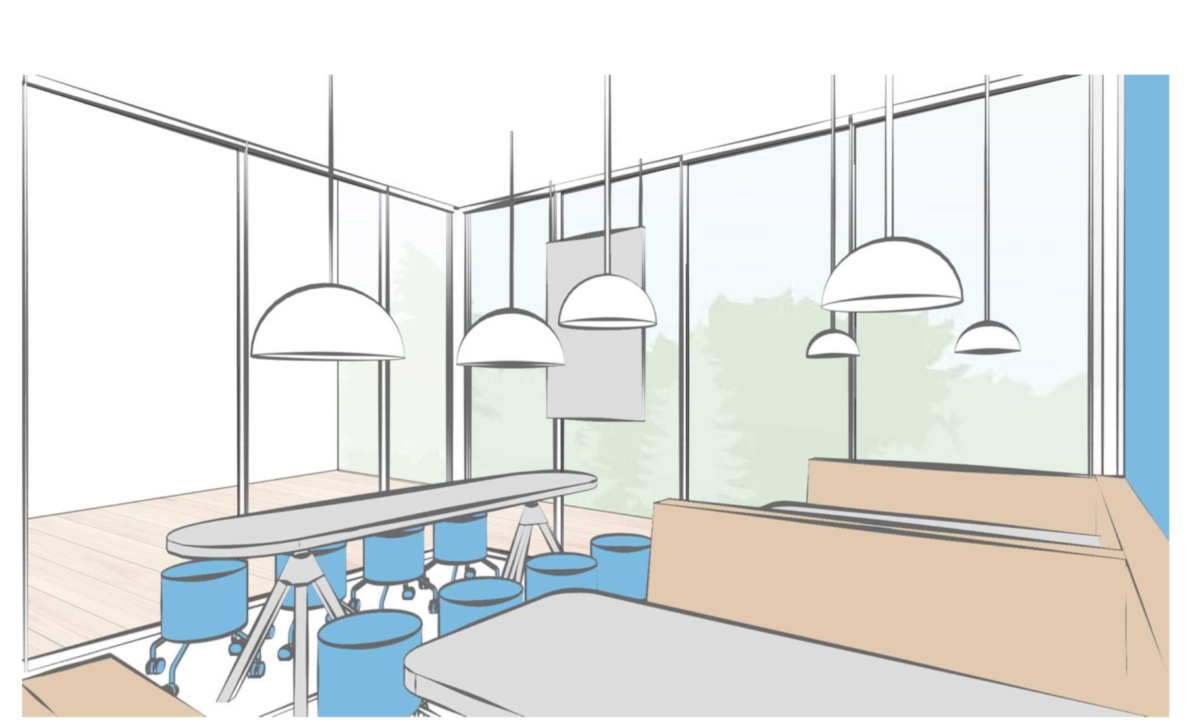

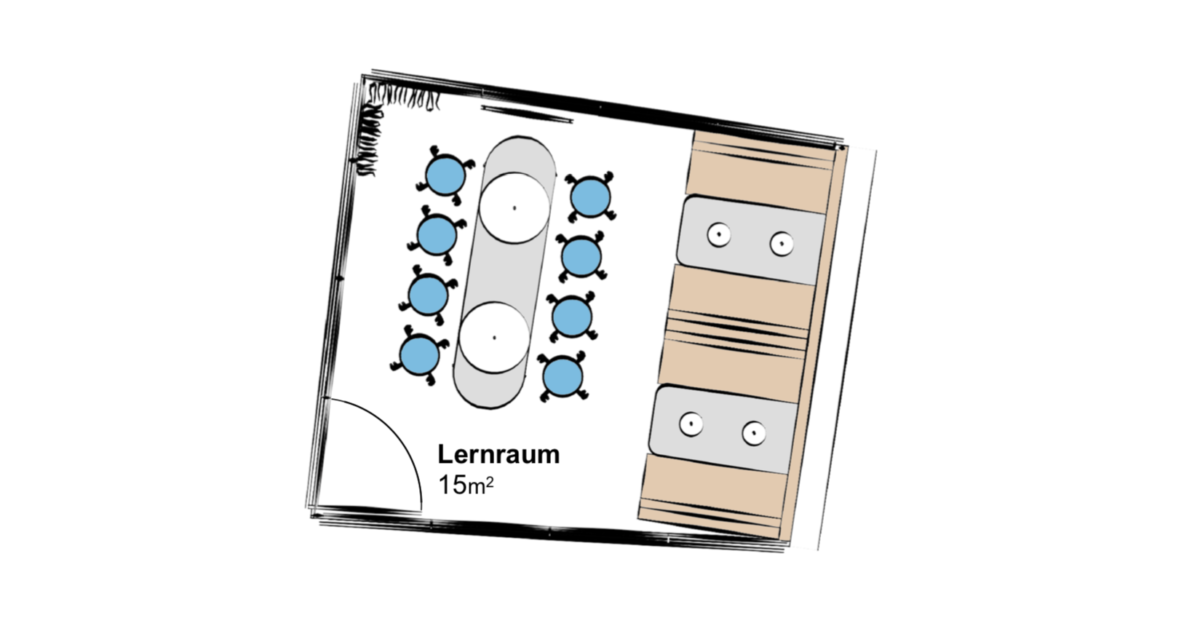

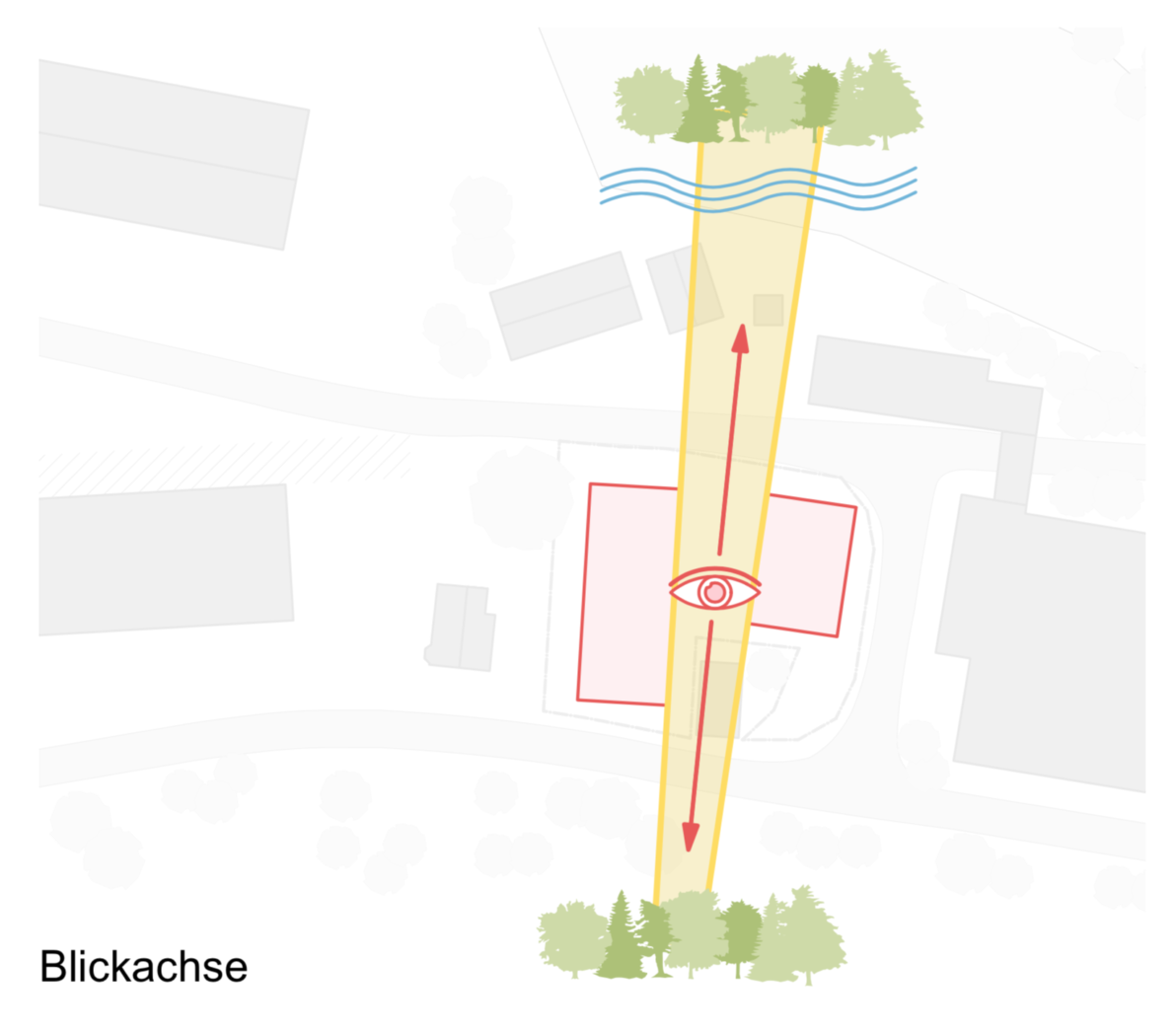

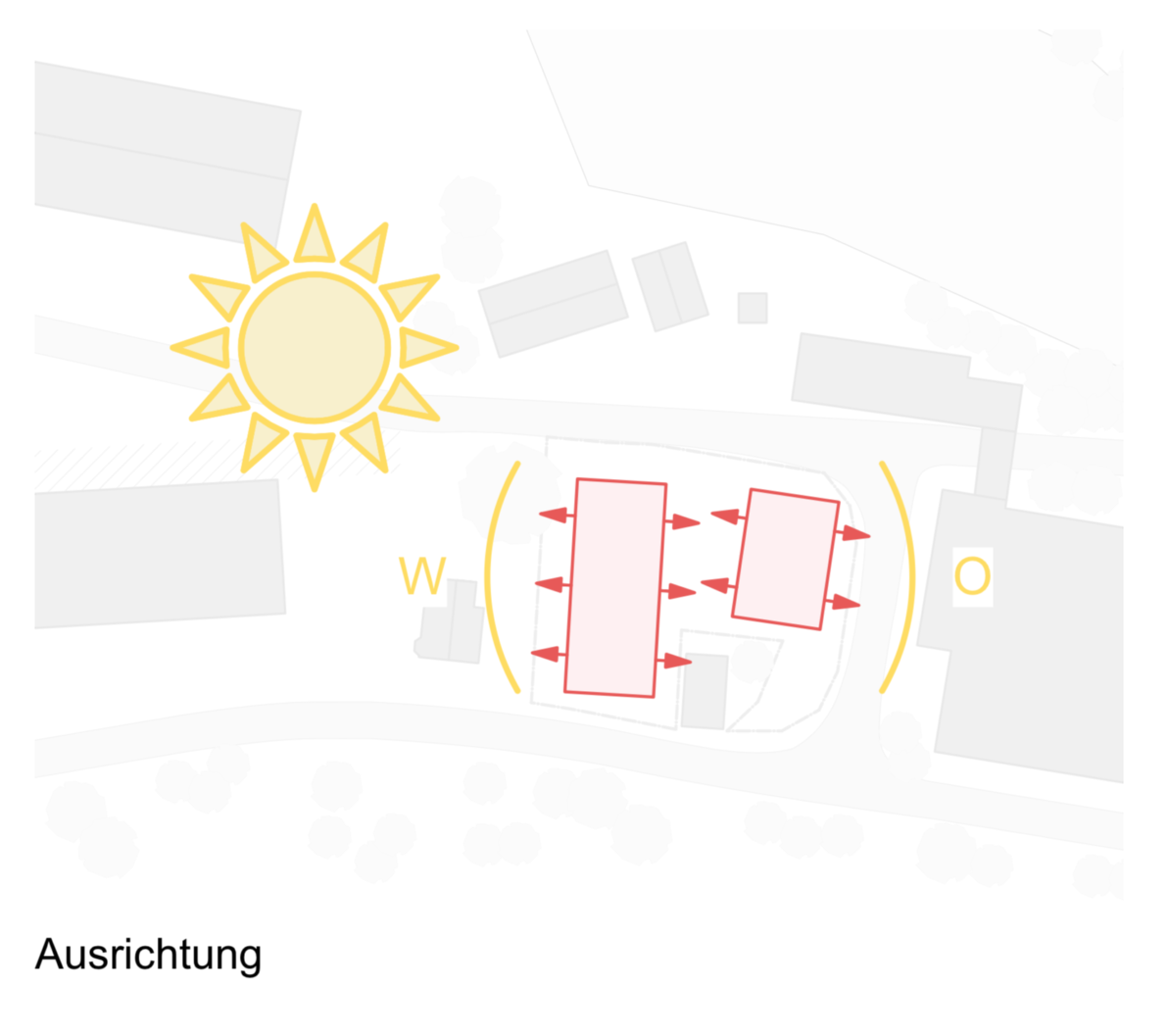

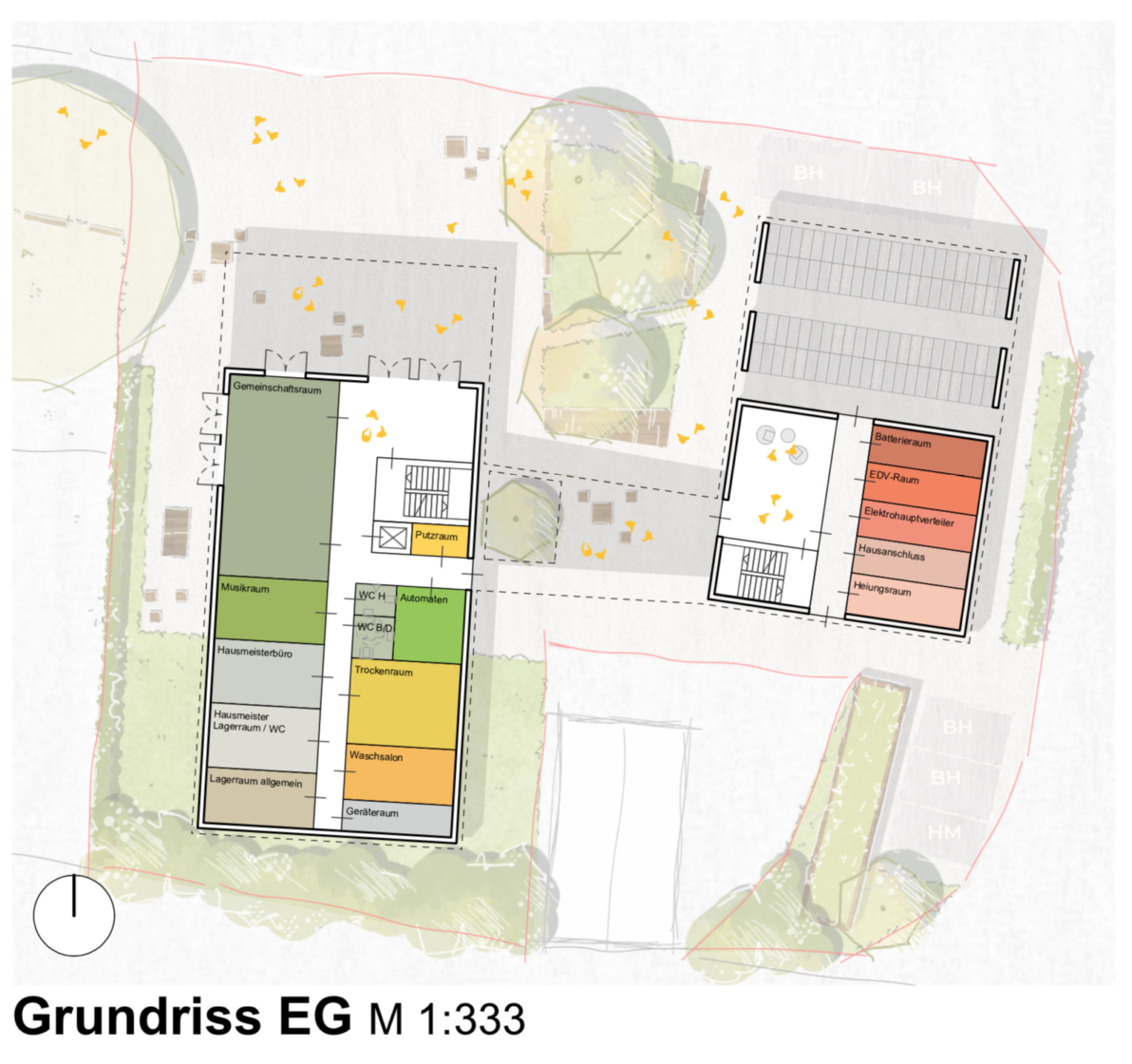

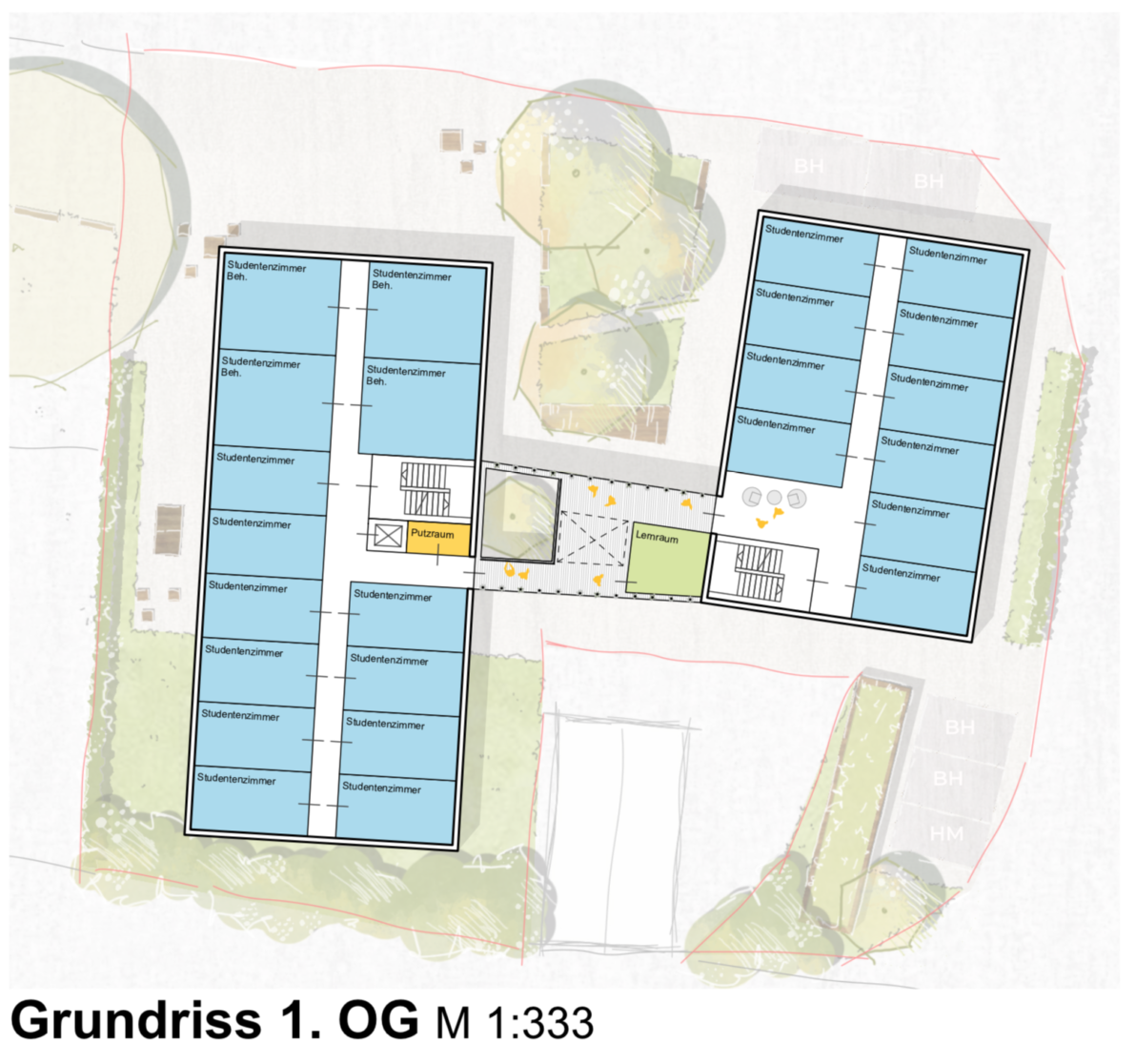

Unser Konzept sieht zwei Ost-West orientierte Riegel mit je 3 Obergeschossen, verbunden durch eine außenräumlich gestaltete Brücke vor. Barrierefreie Nutzung wird über die Erschließung im Erdgeschoss gewährleistet.

Die Ausrichtung des Gebäudes richtet sich, neben den einzubeziehenden Gegebenheiten wie Trafogebäude, Schuppen und denkmalgeschütztes Nachbarhaus, an weiteren Faktoren aus:

am Sonnenverlauf, der Blickachse von Wald zu Wald über den Fluss Kocher hinüber und an der Zuwegung, die wir über die nördlich verlaufende Straße konzipieren.

Der Entwurf plant 72 Einzelapartments von 16 -19m2 und vier Apartments für Alleinerziehende mit Kind oder für Behinderte à 25m2 ein. Ein Lernraum, ca. 15 m2 befindet sich auf jedem Obergeschoss in der die beiden Hauptkörper verbindenden Brücke. Der Gemeinschaftsraum mit Küche und der Musikraum befinden sich, wie auch die Verwaltungsräume, z.B. Hausmeister- und EDV-Räume, im Erdgeschoss.

In den drei oberen Geschossen befinden sich die Apartments und jeweils ein Lern- und Putzraum. Durch eine vergrößerte Grundfläche erhalten diese Geschosse mehr Platz. Die Obergeschosse stehen auf Stelzen, um vor Überflutung zu schützen.

Der zu erhaltende Nußbaum wird als Treffpunkt einbezogen und steht nordwestlich vom Gebäudekomplex. Das Freiraumkonzept sieht weitere Baumpflanzungen zur Verschattung und Verbesserung der Raumluft vor: Im ersten Brückengeschoss ist man im Lernraum umgeben von Bäumen, die durch einen der Lufträume im Brückenteil emporwachsen. Weitere abwechselnd versetzte Lufträume sorgen für Luftzirkulation und eine offene, integrative und kommunikative Atmosphäre.

Unser Beitrag beim nicht-offenen Wettbewerb zum Umbau eines Gemeinschaftsschulgebäudes in Bietigheim wird mit einer Anerkennung ausgezeichnet.

Entwurf und Freianlage

Ausgehend vom Gedanken, dass Schüler*innen sich mit ihrer Schule identifizieren, haben wir als Verbindung vom Bestandsgebäude zum geplanten Neubau ein eingeschossiges “Schmuckkästchen” als Eingangs- und Verbindungsbereich vorgesehen.

Dieser Raum ist multifunktional: Musik- oder Bühnenaufführungen sowie andere Versammlungen können hier neben der täglichen Begrüßung ebenfalls stattfinden. Von hieraus sind auch Einblicke in die Sporthalle gewährleistet. Der Neubau ist kompakt geplant, die Sporthalle liegt abgesenkt im Gelände und erhält – ähnlich einem Souterrain – durch obere Fenster Tageslicht, das Dach ist als begrünte Terrasse begehbar. Das Bestandsgebäude wird größtenteils übernommen.

Die Pausen-Freiflächen werden größtenteils durch den neuen Verbindungsbau von der Straße aus abgeschirmt – auch weil der erhöhte Dachterrassenbereich genutzt werden kann, so dass die Grundschüler*innen die Pausen ohne die Gefahrenzone Straßenverkehr verbringen können. Die weiteren Freiflächen sind so angeordnet, dass die Kinder hier viel Platz zum Toben und Spielen haben: Sie greifen einzelne Formen wie Bögen und Kreise aus der Architektur auf und bilden ein übergreifendes, identifikationstiftendes Gestaltungskonzept. Das grüne Klassenzimmer ist eingerahmt durch die umliegenden Experimentierräume. Innen- und Außenräume fließen durch diese Übergänge ineinander.

Innenraumkonzept

Neben des zentralen Verbindungsraums haben wir unser Augenmerk auf die neuen Lehrräume gelegt.

Das offene Arrangement der experimentellen Räume für Werken, Kochen und Lesen möchte die Natur für die Schüler erlebbar machen und anregen zum Forschen. Als eingestellte Boxen im überdachten Pausenhofbereich stellen diese Räume einen Zwitterraum zwischen Innen und Außen dar und können im Laufe der Jahreszeiten thematisch unterschiedlich genutzt werden. Die Möglichkeit einer winddichten Abgrenzung mittels textiler Vorhänge besteht. Die Erschließungssituation der Bestandsschule wird neu gedacht und das Treppenhaus zu den Clustern aufgemacht.

Zum Entwurf gehören Brandschutz, Tragwerk, Energiekonzept und technische Gebäudeausstattung dazu.

Finden Sie mehr zu diesen Themen in unseren Expertise-Kapiteln:

Das Gebäude konnte durch die Holzmodulbauweise in gerade mal zwölf Monaten realisiert werden – zwischen Plattenbauten, Hauptstraße und Wäldchen ein echter Hingucker.

Herausforderungen

Kundenwünsche

Als sozial ausgerichteter Verein wünschte man sich als Bauherr eine schöne, atmosphärische Kindertagesstätte, die besonders sozial schwachen Kindern der Stadt Oranienburg eine liebevolle Heimat bietet. Der Verein ist seit Jahrzehnten im Raum Oranienburg aktiv und kümmert sich stark um sozial schwächer gestellte Menschen.

Der Verein finanziert das gesamte Bauvorhaben unabhängig von der Stadt und behält so sämtliche Entscheidungsfreiheit bei sich, muss aber auch auf eine kostengünstige Bauweise achten.

Zentrale Themen sind das Einfügen in die städtebauliche Struktur, die Innenarchitektur und die innenliegenden Gebäudefunktionen.

Es stand fest, dass die Kindertagesstätte den Namen „Leuchtturm Oranienburg” tragen wird. Dem Verein war es wichtig, dass dieser Name dem neuen Ort für die Kinder eine positive Ausstrahlung verleiht.

Gelände und Umfeld

Die Stadt Oranienburg befindet sich ca. 20 km nördlich von Berlin. Das Gelände, das dem Verein zur Verfügung steht, liegt mitten in der Stadt an einer vielbefahrenen Hauptstraße. Eine der Straßenseiten wird von hohen Plattenbauten flankiert. Auf dem Gelände befindet sich ein Wäldchen, das vor Baubeginn in einem langwierigen Prozess zu Baugebiet umgewidmet werden musste.

Die buerohauser Expert*innen und die Bauherren

Eine Bauzeit von 12 Monaten kann nur durch die drei Faktoren verwirklicht werden:

- vorgefertigter Holzbau,

- exzellentes Expert*innenteam und eine

- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Bauherren.

Auch in diesem Projekt haben wir unser Team aus Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen zusammengestellt: Unsere Innenarchitekt*innen, Architekt*innen und Stadtplaner*innen haben mit Fachleuten des Landes Brandenburg und der Stadt Oranienburg die Themen Kinderbetreuung und Kita-Betrieb bestmöglich in die Planung einfließen lassen können, um städtebaulich und innenarchitektonisch auf eine einheitliche Lösung zu kommen.

Um eine schnelle und dadurch kostengünstige Bauphase zu realisieren, wurden für dieses Gebäude nur das Fundament und der Keller aus Beton gebaut, der zweigeschossige Bau besteht aus von unseren zuverlässigen Partnern vorgefertigten Holzmodulen, die vor Ort zusammengefügt wurden.

Ein weiterer großer Vorteil dieser Holzbauweise liegt in der Deckenkonstruktion: Die Decke weist eine enorme schalldämmende Wirkung auf, die speziell für Funktionsgebäude wie Kindergärten nützlich ist.

Lösungen

Die städtebaulichen Bezüge: Mehr Ruhe in der Unruhe

Wir sehen die Möglichkeiten der Architektur auch darin, nicht nur ein Gebäude allein, sondern auch den Umraum ästhetisch zu erleben. Die Fragen, wie man sich an Orten fühlt, ob sie draußen oder drinnen erlebt werden, stellen wir uns schon vor Beginn der Planung.

Für uns stehen der Mensch und welche emotionalen Beziehungen an Orte geknüpft werden im Vordergrund – gerade wenn es sich um Kinder handelt. Denn für uns hängt die Bedeutung von Wohlfühlen und Schönheit stark damit zusammen, ob Architektur in diesem Sinne gut funktioniert.

In Oranienburg entsteht ein neuer Ort für Kinder, an dem es ihnen gut geht und sie sich immer willkommen und wohlfühlen.

Ausgehend vom heterogenen Umfeld, bestehend aus Wald, Spielplatz, neuem Gebäude, Straße, Plattenbauten, war es unser Ziel, Ordnung in die “Unordnung” zu bringen. Wichtig war es uns hierbei, nicht einfach einen Kubus als ordnendes Element zu nutzen, sondern sich auf die bestehenden Formen und Proportionen zu beziehen. Das neue Gebäude soll das Stadtbild ergänzen und somit Ruhe stiften und nicht weitere Unruhe auslösen.

Gelungen ist das u. a., indem wir das Wäldchen unverändert ließen. Wir haben das Gebäude organisch in diesen Bestand hineingearbeitet. Über die Schmalseite des Baugrunds erhält man nun Zutritt zum Gebäude, der Blick wird zum Wald hin geöffnet. Dass wir das Wäldchen in die Planung integriert haben, hat einen weiteren Vorteil: Weil es zur Hauptstraße hin liegt, trifft weniger Straßenlärm auf das Gelände.

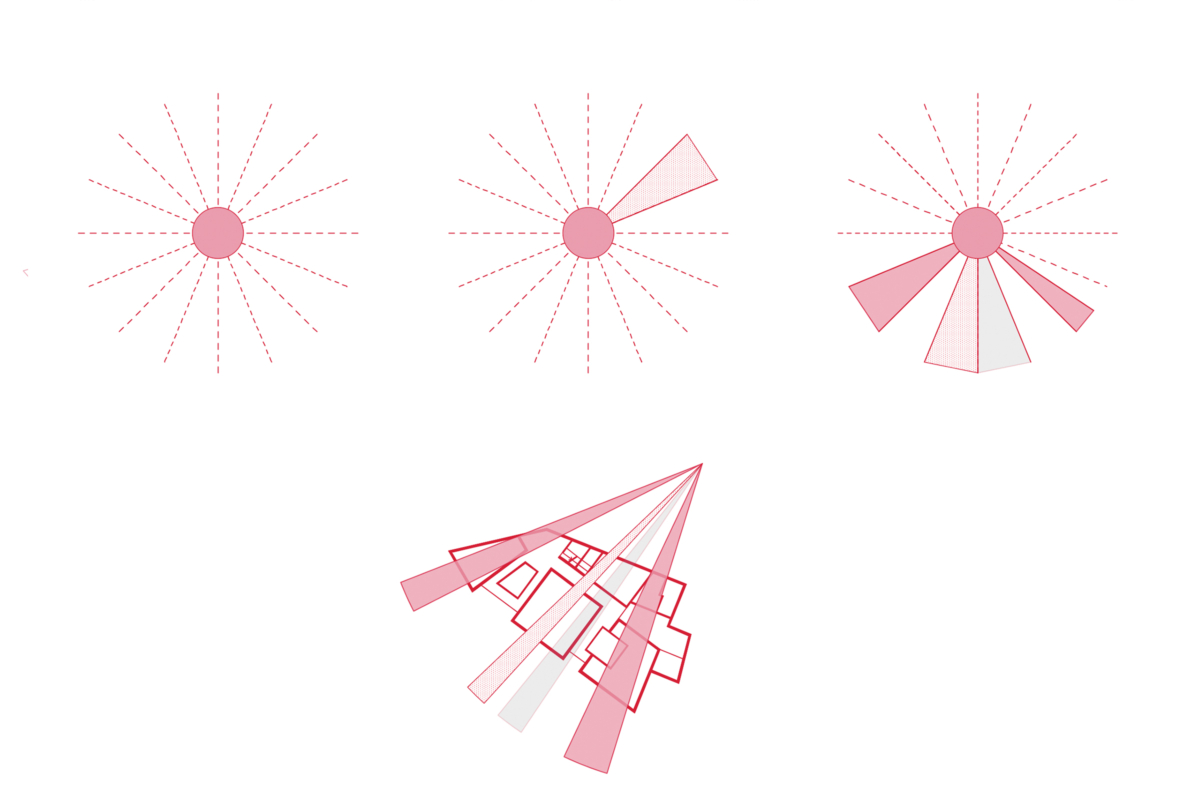

Das Leuchtfeuer: Inspiration für einen polygonalen Grundriss

Ausgehend von den Erkenntnissen, hier ein organisch ins Stadtbild passendes, amorphes Gebäude zu realisieren, und dem vorgegebenen Namen der zukünftigen Kindertagesstätte „Leuchtturm Oranienburg“ haben wir eine Synthese erarbeitet: Der Leuchtturm wurde ins bauliche Konzept integriert und der Drehmoment des Leuchtturmlichts genutzt, um daraus einen polygonen Grundriss zu entwickeln.

Der Spielflur: Geborgenheit, Schutz und Wohlgefühl

Viele können sich genau an die Zeit zurückerinnern, als man „alte“ Orte wie Kindergärten besuchte. Die verwendeten Materialien und deren Geruch versetzen uns direkt in die erlebte Zeit zurück.

Daher ist es für uns sehr wichtig, gute Materialien wie Holz zu verwenden und inspirierende Raumerfahrungen zu ermöglichen.

Als Team von Architekt*innen, Ingenieur*innen und Designer*innen und als Familienunternehmen liegen uns die Bedürfnisse der Menschen, auch der ganz kleinen und jungen Menschen, besonders am Herzen.

Unsere langjährige Erfahrung und unser daraus erwachsenes Fachwissen ermöglichen es uns, auf die speziellen Anforderungen einzugehen, die bei diesem Bau gefordert werden. Gerade junge Menschen brauchen Schutz, Liebe und Geborgenheit – was wir im Bau dieser Kita architektonisch unterstützen können.

Da der Fokus auf der Innenarchitektur und den innenliegenden Gebäudefunktionen liegt, haben wir uns auf die Eigenschaften von Räumen konzentriert, die eben diese Grundvoraussetzungen für Wohlgefühl fördern. Nicht nur Farbe und Material tragen dazu bei. Maßgeblich sind die Anordnung der Räume und die Art und Weise, welche Bewegung in ihnen möglich oder gefördert wird.

Ergebnisse

Ausgangslage

Die Gemeinde Deckenpfronn ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen und hat einen starken Zuzug, unter anderem von Geflüchteten, zu verzeichnen. Die bestehende Kindertagesstätte wurde damit zu klein. Mit dem Neubau in Holzbauweise sollte das Platzproblem gelöst, außerdem neue Arbeitsplätze geschaffen und der Ortseingang aufgewertet werden.

Für den Neubau standen zwei Grundstücke mit einer unterschiedlichen Festsetzung des Bebauungsplanes zur Verfügung. Das Konzept orientierte sich an dem Raumprogramm des Bauherrn. Dieses sah zum einen einen Bereich für eine Kindergartengruppe mit 25 Kindern im Alter von 3-6 Jahren vor. Zum anderen sollte es Platz für zwei Kinderkrippen auf einem Level mit jeweils zehn Plätzen für Kinder im Alter von 1-3 geben, mit der Möglichkeit der Ganztagsbetreuung. Das bedeutete die Einrichtung von Schlafmöglichkeiten und einer Küche mit Essbereich.

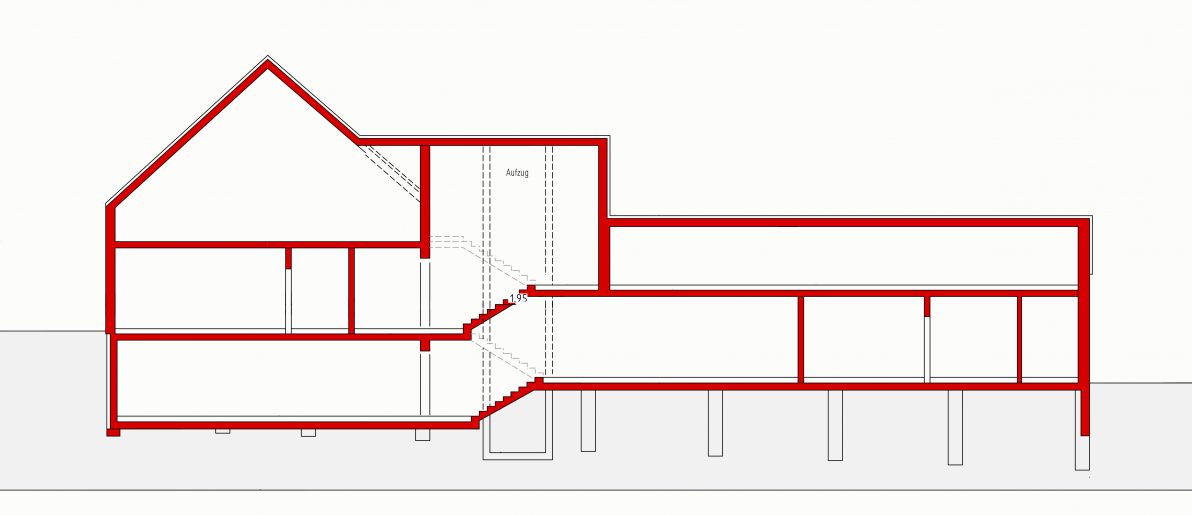

Konzept & Umsetzung

Die unterschiedliche Höhenfestsetzung des Bebauungsplans ließ schnell ein Gebäude mit einem Split-Level als sinnvollste Lösung erscheinen.

Ein zentrales Gelenk in der Mitte beinhaltet Erschließung und Aufzug. Von diesem gehen links und rechts die Räume ab. Auf der einen Seite verfügt das Gebäude über zwei, auf der anderen über drei Geschosse. Wichtig waren ein barrierefreier Zugang und die Erschließung aller Ebenen über den Aufzug. Den speziellen Anforderungen eines Kindergartens entsprechend sollten die Holzdecken eine gute Raumakustik ermöglichen.

Die Planungs- und Bauzeit war insgesamt sehr knapp bemessen, deswegen wurde das gesamte Gebäude im Holzbau realisiert. Lediglich das Untergeschoss und das Treppenhaus wurden im Massivbau umgesetzt.

Innenraumkonzept

Die Einbaumöbel und die Küche wurden eigens für das Projekt entworfen und angefertigt. Der Grundgedanke hierbei war, dass die Kinder selbst bereits viel Farbe in die Räume bringen. Die Innenausstattung sollte also zurückhaltend und beruhigend wirken und lediglich mit wenig Kontrastfarbe Spannung erzeugen.

Die losen Möbel wurden in Abstimmung zum Farb- und Materialkonzept ausgewählt. Bei der Auswahl der Materialien und Einrichtungsgegenstände wurde hoher Wert auf Ökologie und Nachhaltigkeit gelegt. Die Holzdecke unterstreicht diesen Ansatz. Neben den raumakustischen Vorteilen vermittelt sie durch den Holzgeruch ein angenehmes und natürliches Raumgefühl.

Ergebnis

Die Gemeinde Deckenpfronn verfügt nun über eine helle, freundliche und kindgerechte Kindertagesstätte mit insgesamt 45 Plätzen.

Im September 2017 wurde mit dem Bau begonnen, im Juli/ August 2018 konnte er bereits abgeschlossen werden. Eine Herausforderung stellt nun noch die Gartengestaltung dar, die durch die Topographie erschwert wird. Im September wurde die Einrichtung eröffnet.

Die Erzieherinnen freuen sich bereits auf den Start in den neuen, schönen Räumen.

Design Innenarchitektur: Jeannette Riedel und buerohauser

Ausgangspunkt

Das Berufsförderungswerk Düren ist eines von drei Beratungs- und Bildungszentren der beruflichen Rehabilitation blinder und sehbehinderter Erwachsener in Deutschland.

Das Kochverfahren der bestehenden Großküche soll auf ein Cook & Chill-Verfahren umgestellt werden. In Verbindung mit der Generalsanierung der Küche soll ebenfalls der Speisesaal und die Essensausgabe neu gestaltet werden. Bauliche und funktionelle Mängel am bestehenden Gebäude aus dem Jahr 1977 sollen im Zuge der geplanten Maßnahme ebenfalls behoben und ausgebessert werden.

Konzeption

buerohauser hat den grundlegenden Entwurf ausgearbeitet.

In einem Team bestehend aus vier Rehabilitanden, zwei Mobilitätstrainern, dem Küchenpersonal des BFW und den Mitarbeitern von buerohauser wurde dann das finale Farb- und Materialkonzept erarbeitet. Farben, Leuchten, Materialien und Möbel wurden in mehreren Workshops bemustert und veranschaulicht. Die speziellen und hochsensiblen Anforderungen der sehbehinderten und blinden Rehabilitanden an die Raumgestaltung konnten nur so erfolgreich umgesetzt werden.

Umsetzung

Farblich kontrastreiche Abstufungen ermöglichen den sehbehinderten Menschen ein gutes Unterscheiden der einzelnen Objekte und Einrichtungsgegenstände.

So wurde bewusst eine dunkle Sockelleiste als Trennelement zwischen Boden und Wand gewählt. Eine dunkle Tischkante in Verbindung mit einem hellen Boden und farbigen Stühlen stellen klare Abgrenzungen dar und helfen beim Orientieren. Die Kombination von Gelb und Schwarz stellt einen der besten Kontraste für sehbehinderte Menschen dar. Dementsprechend wurde die Einrichtung darauf abgestimmt. Dimmbare Lichtdecken wurden bewusst vertikal zu den Tischreihen angeordnet, damit hellere und dunklere Beleuchtungsbereiche entstehen.

Da vor allem blinde Menschen sehr geräuschempfindlich sind, trennen Sideboards verschiedene Bereiche ab und absorbieren gleichzeitig störende Geräusche. Eine Akustikputzdecke ist im gesamten Speisesaal angebracht. Ein Blindenleitsystem am Boden mit Noppenkreuzungen und dunklen Linien führt die sehbehinderten Menschen sicher zu den einzelnen Orten. Gerade auch für vollblinde Menschen eine optimale Orientierungshilfe.